前回に引き続き、AMDのCOMPUTEXにおける発表を説明しよう。今回はGPU周りである。発表の順序としてはRadeon RX Vega56 Nanoからになる。

Radeon RX Vega56 Nano発表

Vega64 Nanoは熱と消費電力が厳しく非現実的

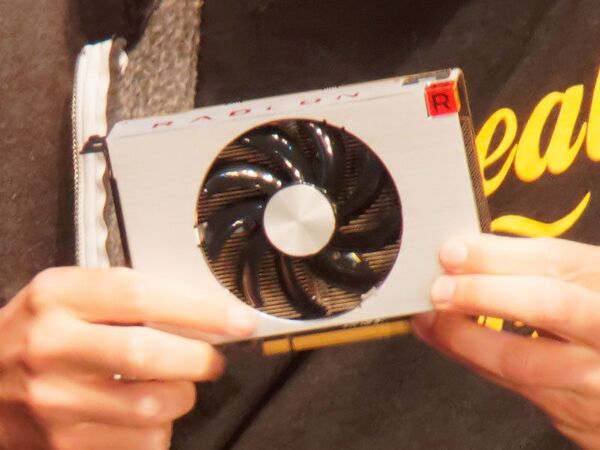

もともとRadeon RX Vega56 Nanoのオリジナルは、昨年8月にSIGGRAPHで突如登場したビデオカードである。

この際の画像と今回の画像を比較していただくとわかるが、そもそもファンの位置が微妙に違うし(口径はほぼ同程度)、全長も気持ち長めになっている気がする。また、補助電源コネクターも昨年のものは8ピン×1だったのが、今回発表されたものは8ピン+6ピンになっている。

ということで、昨年発表されたアレはなんだったのか? という話だが、Sasa Marinkovic氏によれば「もともと昨年公開したものはコンセプトモデルという位置づけのもので、そこから改めて製品化に向けて仕様を決めた」そうである。ちなみにMarinkovic氏は「サイズは(コンセプトモデルと)同じ」としている。

さて、Radeon RX Vega56 Nanoであるが、カタログスペック的にはRadeon RX Vega 56とほぼ同一で、56CU・定格1156MHz/ブースト時最大1471MHz・HBM2 8GBとなっている。

わずかに違うのは、Radeon RX Vega56のリファレンスでは補助電源が8ピン×2な程度だ。ただこれもMarinkovic氏によれば、「スペックは一緒だが動作プロファイルが異なる」という話であった。放熱能力的にはNanoの方がやや厳しいため、温度が上がり始めた際の動作周波数の下げ方をより急にしてあるのだと思われる。

ついでに書いておけば、OEM元であるPowerColorはカードサイズを170mmとしており、これはMini ITXに対応したキューブケースにぎりぎり入る大きさだが、当然放熱はさらに厳しくなる。おそらくプロファイルは、こうしたケースも想定していると思われるので、比較すると特に連続稼動時の性能低下がより顕著になる可能性はあるだろう。

ちなみに今回はPowerColorが製品化したわけだが、別にPowerColorとの独占契約というわけではないそうで、他社からも製品が登場する可能性はあるそうだ(具体的な話はMarinkovic氏も教えてくれなかった)。

なぜVega64ではなくVega56なのか? については「それ(Vega64)は良いアイディアとは思えない。確かに技術的には可能だが、熱と消費電力がさらに厳しいことになるから、フル(定格周波数)で動かすことは困難だろう。個人的にはRadeon RX Vega56が良いバランスだと思っている」という回答であった。

確かに水冷ヘッドでも付けない限り、Mini ITXのケースに収めた状態で連続稼動はかなり厳しいだろうし、水冷ヘッドを付けた時点ですでにMini ITXのケースに収まりそうにない。

この連載の記事

-

第768回

PC

AIアクセラレーター「Gaudi 3」の性能は前世代の2~4倍 インテル CPUロードマップ -

第767回

PC

Lunar LakeはWindows 12の要件である40TOPSを超えるNPU性能 インテル CPUロードマップ -

第766回

デジタル

Instinct MI300のI/OダイはXCDとCCDのどちらにも搭載できる驚きの構造 AMD GPUロードマップ -

第765回

PC

GB200 Grace Blackwell SuperchipのTDPは1200W NVIDIA GPUロードマップ -

第764回

PC

B100は1ダイあたりの性能がH100を下回るがAI性能はH100の5倍 NVIDIA GPUロードマップ -

第763回

PC

FDD/HDDをつなぐため急速に普及したSASI 消え去ったI/F史 -

第762回

PC

測定器やFDDなどどんな機器も接続できたGPIB 消え去ったI/F史 -

第761回

PC

Intel 14Aの量産は2年遅れの2028年? 半導体生産2位を目指すインテル インテル CPUロードマップ -

第760回

PC

14nmを再構築したIntel 12が2027年に登場すればおもしろいことになりそう インテル CPUロードマップ -

第759回

PC

プリンター接続で業界標準になったセントロニクスI/F 消え去ったI/F史 -

第758回

PC

モデムをつなぐのに必要だったRS-232-CというシリアルI/F 消え去ったI/F史 - この連載の一覧へ