今回のことば

「リコーの存在そのものを疑問視する声すら聞かれた。社長就任前から経営の一角を担っていたものとして、自己否定から取り組む覚悟だ」(リコー・山下 良則代表取締役社長執行役員兼CEO)

2017年4月1日付けで、リコーの代表取締役社長執行役員兼CEOに就任した山下 良則氏は、就任12日目に、2019年度を最終年度とする第19次中期経営計画を発表した。

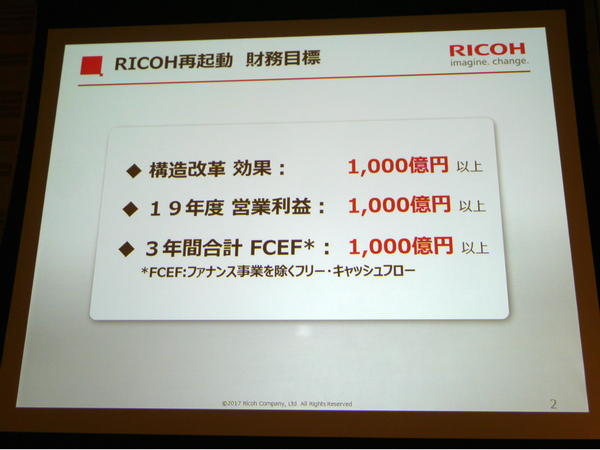

掲げた数値目標では、最終年度となる2019年度までに構造改革効果として累計1000億円以上、2019年度の営業利益で1000億円以上、3年間のフリーキャッシュフロー(ファイナンス事業を除く)では1000億円以上を目指すとした。

数値目標が重視されがちな中期経営計画の内容だが、山下新社長が打ち出した中期経営計画では、リコーの文化を再構築するという強い意思に裏付けられた「RICOH再起動」への取り組みが本題だ。

自己否定から取り組む中期経営計画

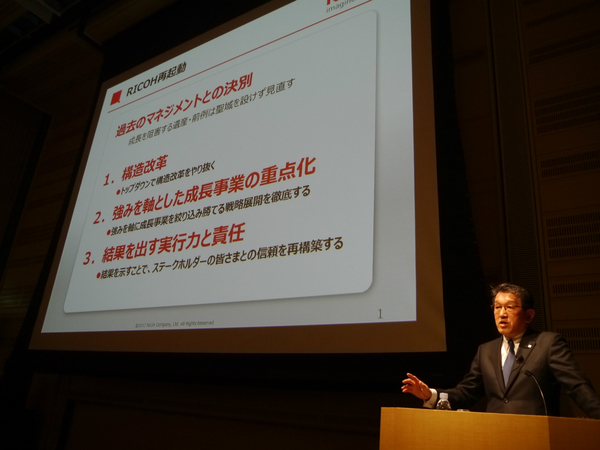

とくに印象的だったのが、山下社長が説明の最初のスライドで示した「過去のマネジメントとの決別」という強烈な言葉だった。

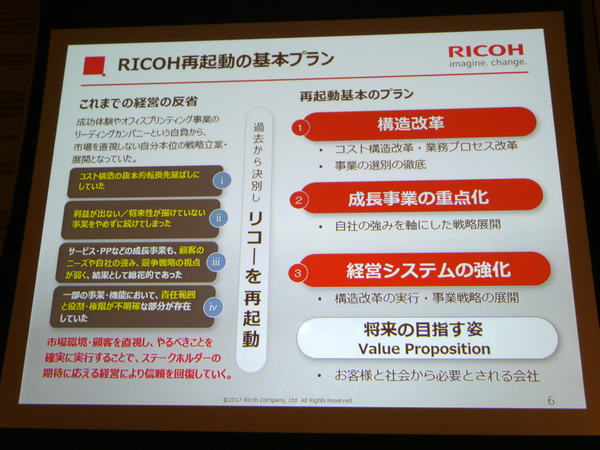

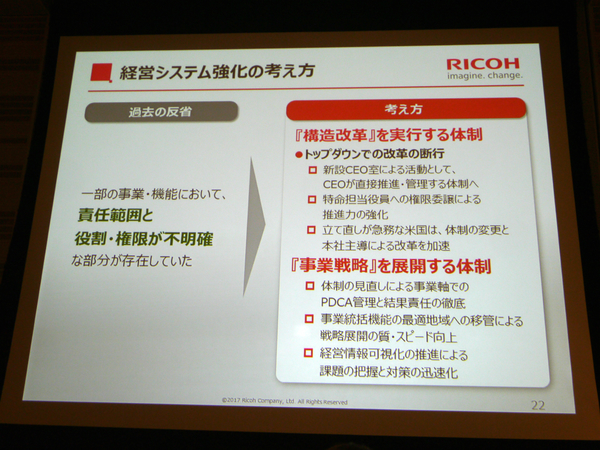

「成功体験やオフィスプリンティング事業のリーディングカンパニーという自負から、市場を直視しない自分本位の戦略立案、戦略展開となっていた」と切り出した山下社長は、「コスト構造の抜本的転換を先延ばしにしていた」、「事業ポートフォリオの選別が徹底しておらず、利益がでない、あるいは将来性が描けていない事業を止めずに継続していた」、「成長事業においても、顧客ニーズや自社の強み、競争戦略の視点が弱く、結果として総花的であった」などと過去の経営の課題を次々と指摘。「一部の事業や機能において、責任範囲と役割、権限が不明確な部分が存在した。これまで、社会と約束した中期経営計画の目標を達成できないのは、経営に問題があったといわざるをえない」と、強烈な言葉で批判した。

「社内外を対象に、リコーの経営に対する評価や、中期経営計画に対する期待をヒアリングした。だが、寄せられたのは厳しい意見だった。なかには、リコーの存在そのものが疑問視されるという声も聞かれた。社長就任前から経営の一角を担っていたものとして、新たな中期経営計画は自己否定から取り組む覚悟で進める」と話し、「成長を阻害する遺産や前例は、聖域を設けず見直す」と発言した。これが、「RICOH再起動」の基本的姿勢になる。

リコーがすがる5つの暗黙の了解

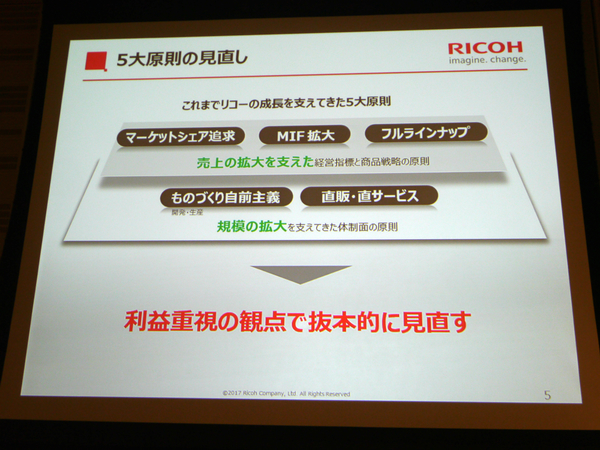

「成長を阻害する遺産や前例」として、山下社長が取り組むのがリコー社内に長く染み着いている「5つの暗黙の了解」を打開することだという。

リコーには「マーケットシェア追求」、「MIF(複合機の設置台数)拡大」、「フルラインアップ」、「直売・直サービス」、「ものづくり自前主義」という5つの原則が存在すると山下社長は指摘。これらは、市場規模拡大を前提とした考え方であり、いまのリコーの経営戦略には当てはまらない考え方だとする。

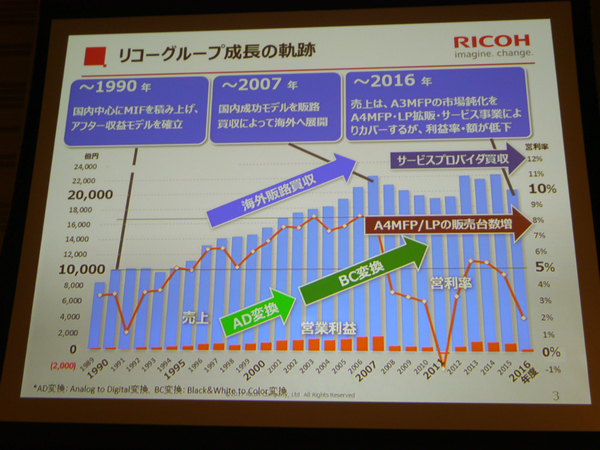

リコーの歴史を振り返ると、1990年までは国内を中心にMIFを積み上げ、アフター収益を確保する体制を確立し、収益基盤を確立してきた。ここでは複写機のアナログからデジタルへの転換、あるいはモノクロからカラーへの転換といった市場変化を、業績拡大にうまくつなげることができた。

さらに1991年以降は、国内の成功モデルをベースに、買収によって海外展開を加速。14年連続の増収増益を達成し、2007年度には過去最高益をあげた。

だが、2008年度以降、リコーを取り巻く環境に変化が訪れる。

リーマンショック以降、リコーの稼ぎ頭であるA3複合機の市場成長が鈍化。その一方で、A4複合機やレーザープリンタ市場が拡大したものの、従来に比べてサービス事業の利益率や金額が減少。リコーの収益モデルに変化が生じざるを得なくなった。つまり、いまから約10年前に市場規模拡大を前提とした戦略が成り立たなくなってきたともいえる。

「需要台数が横ばいとなるなかで、MIF獲得のための価格競争による売価下落が継続。カラー化需要も一巡し、置き換えによる規模拡大も困難になっている。しかも、モバイルの浸透やインフラ環境の変化により、ペーパーレス化が加速。アフター収益の確保に大きな影響を及ぼしている。もはや、利益重視の観点から5大原則を抜本的に見直す必要がある」と語る。

中期経営計画では、この5つの暗黙の了解を打破することが重要であることを強調してみせた。

アフター収益で稼ぐ体質を見直し、事業を細分化することで稼ぐエリアを広げること、不採算案件や不採算MIFを縮小。さらに、生産拠点の統廃合や消費地拠点の役割の再定義、自社開発機種の絞り込みによる開発費の削減に取り組む。とくに米国においては現在8割を占める直販体制を見直して、ディーラーとの協業を強化し、インサイドセールスを利用した営業生産性の向上、バックオフィス人材の削減を実行に移すなど、ものづくり自前主義の見直しと、直販および直サービスの見直しを開始する。

カメラ事業については先頃約100億円の減損損失を発表。さらには個人向けカメラ事業からの撤退も一部報道されたが、「360度カメラのTHETAは、これを軸にサービスを追加することで、事業の立て直しを図る。また個人向けカメラ事業からは撤退はしない。しかし、機種の品揃えは一部縮小することになる」として、事業を縮小しながらも独自性が発揮できる部分にフォーカスして、継続する意思をみせた。

3つの再起動案

山下社長は、「RICOH再起動」において、トップダウンでやり抜く「構造改革」、事業を絞り込み、勝てる戦略展開を徹底する「強みを軸とした成長事業の重点化」、ステークホルダーの信頼を再構築するための「結果を出す実行力と責任」を柱に掲げる。

そして構造改革については「だらだらやるのではなく、早期の効果実現を目指し、施策の前倒しを進める。2017年度には構造改革をやりきるつもりで取り組む」などとし、短期間での再起動を図る。

「構造改革」、「成長事業の重点化」、「経営システムの強化」の3つの観点から取り組む中期経営計画では、「市場環境や顧客を直視し、やるべきことを確実に実行し、ステークホルダーの期待に応える経営により、信頼を回復する」と山下社長。成果は、待ったなしで出すつもりだ。

この連載の記事

-

第600回

ビジネス

個人主義/利益偏重の時代だから問う「正直者の人生」、日立創業者・小平浪平氏のことば -

第599回

ビジネス

リコーと東芝テックによる合弁会社“エトリア”始動、複合機市場の将来は? -

第598回

ビジネス

GPT-4超え性能を実現した国内スタートアップELYZA、投資額の多寡ではなくチャレンジする姿勢こそ大事 -

第597回

ビジネス

危機感のなさを嘆くパナソニック楠見グループCEO、典型的な大企業病なのか? -

第596回

ビジネス

孫正義が“超AI”に言及、NVIDIAやOpen AIは逃した魚、しかし「準備運動は整った」 -

第595回

ビジネス

DX銘柄2024発表、進行する日本のDX、しかし米国よりもここが足りない!! -

第594回

ビジネス

自動車工業会は、今年もJapan Mobility Showを開催、前身は東京モーターショー -

第593回

ビジネス

赤字が続くJDI、頼みの綱は次世代有機EL「eLEAP」、ついに量産へ -

第592回

ビジネス

まずは現場を知ること、人事部門出身の社長が続くダイキン -

第591回

ビジネス

シャープが堺のディスプレーパネル生産を停止、2期連続の赤字受け -

第590回

ビジネス

生成AIに3000億円投資の日立、成長機会なのか? - この連載の一覧へ