1 BeatでMAC演算が可能だが

システム的には2命令/サイクル扱い

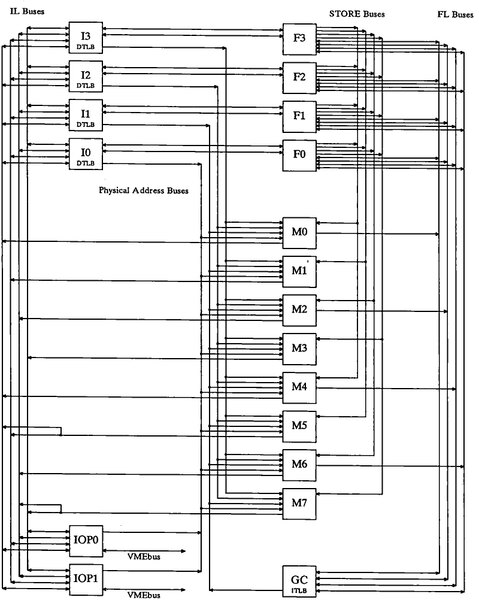

命令を解釈するハードウェアであるが、全体像は下の画像のような感じである。内部はInteger Unit(I0~I3)、Floating-Point Unit(F0~F3)、Memory Controller(M0~M7)、I/O Processor(IOP0~IOP1)、それとGlobal Controller(GC)から構成される。

画像の出典は“Multiflow Technical Summary”

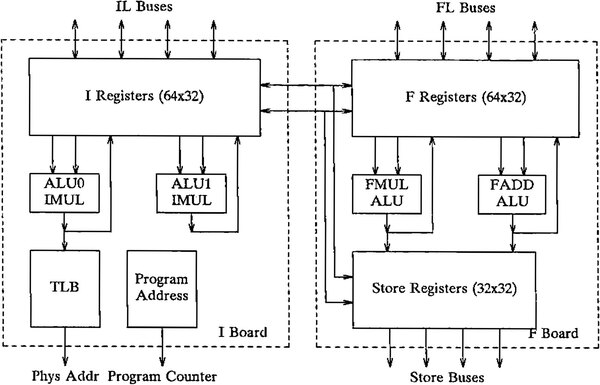

Integer UnitとFloating-Point Unitは8000ゲートの2μmゲートアレイで構成され、それ以外の部分はTTL ICで構成された。

全体としての動作サイクルは130ナノ秒(7.7MHz)だが、実際にはこの半分の65ナノ秒(15.38MHz)のクロックが出ている。TRACE /200ではこれを“Beat”と称する。TRACE /200のALU/FPUのスループットは2命令/サイクルとされるが、これは少し話がややこしい。

下の画像がALUとFPUの内部構造であるが、どちらも2つの実行部が内部に含まれているのがわかる。

画像の出典は“Multiflow Technical Summary”

TRACE /200の場合、1 BeatでMAC演算(乗算と加算)が可能であるが、例えば1 Beatの最初の半分の時間で加算、残りの半分で乗算というオペレーションが可能になるためで、先の命令フォーマットの画像で“Early Beat”や“Late Beat”という表現が出てくるのがこれを示している。

つまり内部的には実質1命令/Beatで処理は行われるのだが、システム的に見ると2命令/サイクルと扱われるという話だ。

ちなみに整数演算に関してはパイプラインディレイは存在しないが、浮動小数点に関してはパイプラインディレイが命令によって変化する。資料によれば、64bitの倍精度の加算では6 Beat(390ナノ秒)、乗算では7 Beat(455ナノ秒)を必要とする。

メモリーコントローラーはそれぞれ4枚のメモリモジュール(DRAM)を接続できる。どうも1枚のメモリーモジュールそのものが2wayのインターリーブ構成が可能なようで、システムにフル実装した場合は64wayインターリーブ構成となり、1Mbit DRAMを利用してトータルで512MBの容量となる。

ちなみにこのページの最初にある画像の構成は、Trace 28/200のシステムである。モジュール式なので個々のモジュールは簡単に増減可能であり、これを組み合わせて3種類のシステムが用意された。これをまとめたのが下表であるが、プロセッサーの数に応じて命令長も増える、というあたりがなかなか斬新ではある。

| Trace /200シリーズの性能 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | TRACE 7/200 | TRACE 14/200 | TRACE 28/200 | |||

| ALU数 | 1 | 2 | 4 | |||

| FPU数 | 1 | 2 | 4 | |||

| 命令幅(bit) | 256 | 512 | 1024 | |||

| 処理性能(ops/cycle) | 7 | 14 | 28 | |||

| 命令キャッシュ容量(KB) | 256 | 512 | 1024 | |||

| VILW MIPS | 53 | 107 | 215 | |||

| MFLOPS(単精度) | 30 | 60 | 120 | |||

| MFLOPS(倍精度) | 15 | 30 | 60 | |||

| メモリバス幅(MB/sec) | 123 | 246 | 492 | |||

| メモリ容量(MB) | 32~512 | |||||

しかし、これはマシンの構成によって命令フォーマットが変わるという話でもあるし、そもそもVLIWの発想は(Itaniumなどがそうであるように)プロセッサー内部の動作制御を全部ソフトウェア側で行なうことでハードウェアを簡潔化しつつ高性能を実現しようというものだから、ソフトの開発は大変になる。

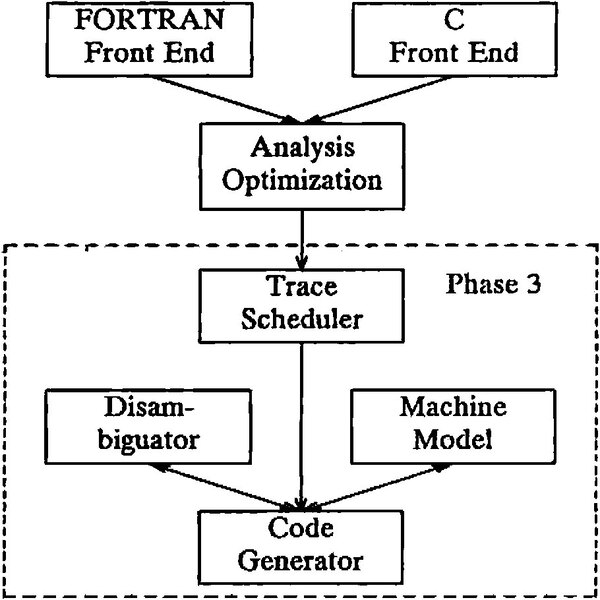

Multiflowはこれに向け、3フェーズの開発環境を提供した。第1フェーズではまずFortranとC言語を、TRACE向けの機械語に変換する。

第2フェーズではこれの最適化が行なわれる。内部ではコードをグラフ展開し、データ依存性の排除やループ除去、動的変数の確認などをしたうえで最適化する。

第3フェーズでは実際のマシンモデル、つまりALU/FPUやメモリーコントローラーがいくつあるかなどを参照しながら曖昧性の除去や、実際のマシン上での実行スケジューリングなどを行ないつつ、最終的にマシンの構成にあわせた幅の命令を生成するというもので、なかなか手間がかかる作業になる。

実際のコード生成時間などは、利用するVAXの性能にもプログラムのサイズや複雑さにも依存するため不明だが、決して高速ではなかったようだ。

画像の出典は“Multiflow Technical Summary”

この連載の記事

-

第864回

PC

なぜAMDはチップレットで勝利したのか? 2万ドルのウェハーから逆算する経済的合理性 -

第863回

PC

銅配線はなぜ限界なのか? ルテニウムへの移行で変わる半導体製造の常識と課題 -

第862回

PC

「ビル100階建て相当」の超難工事! DRAM微細化が限界を超え前人未到の垂直化へ突入 -

第861回

PC

INT4量子化+高度な電圧管理で消費電力60%削減かつ90%性能アップ! Snapdragon X2 Eliteの最先端技術を解説 -

第860回

PC

NVIDIAのVeraとRubinはPCIe Gen6対応、176スレッドの新アーキテクチャー搭載! 最高クラスの性能でAI開発を革新 -

第859回

デジタル

組み込み向けのAMD Ryzen AI Embedded P100シリーズはZen 5を最大6コア搭載で、最大50TOPSのNPU性能を実現 -

第858回

デジタル

CES 2026で実機を披露! AMDが発表した最先端AIラックHeliosの最新仕様を独自解説 -

第857回

PC

FinFETを超えるGAA構造の威力! Samsung推進のMBCFETが実現する高性能チップの未来 -

第856回

PC

Rubin Ultra搭載Kyber Rackが放つ100PFlops級ハイスペック性能と3600GB/s超NVLink接続の秘密を解析 -

第855回

PC

配線太さがジュース缶並み!? 800V DC供給で電力損失7~10%削減を可能にする次世代データセンターラック技術 -

第854回

PC

巨大ラジエーターで熱管理! NVIDIA GB200/300搭載NVL72ラックがもたらす次世代AIインフラの全貌 - この連載の一覧へ