世界でヒットしたスマホゲーム「アングリーバード」「クラッシュオブクラン」は、いずれもフィンランド生まれ。

とくにクラッシュオブクランを開発したスーパーセルは昨年度、わずか170人の従業員で年間2000億円を超える売上を叩きだす「勝ち組」ゲームメーカーだ。

日本企業が“スマホゲームの輸出”に苦戦する一方、なぜフィンランドからはヒット作が連発しているのだろう? フィンランドの巨大スタートアップカンファレンス「SLUSH」開催前日、イルッカ・パーナネンCEOに話を聞いた。

同CEOは国内企業を「家族の1人」とみなす発想に成功のヒントがあったと話していた。そこには、ゲーム産業だけでなくあらゆる企業に通じる、フィンランド流の「逆転の発想法」が隠れていた。

キーワードは「地元のコミュニティー」つまりはジモティー意識だ。

地元の開発者コミュニティーが支え

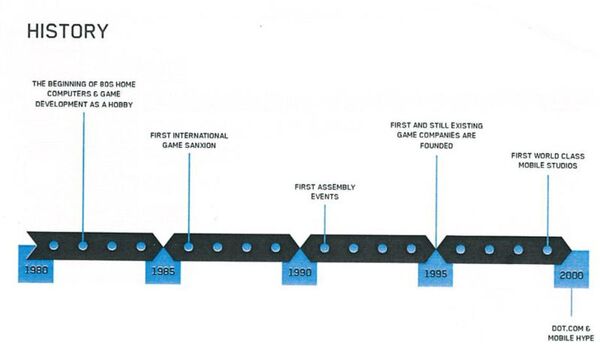

いまでこそ注目されているが、フィンランドゲーム産業の夜明けは早かった。

はじまりは1980年代。「暗くて寒くて湿っぽく、ゲームするには最適な」(イルッカ・パーナネンCEO)フィンランドでもゲーム開発が始まり、1986年にはコモドール64用のシューティングゲーム「サンクション」が同国で開発された。

ゲーム文化にとって重要だったのは、1990年代にはじまった、地元の開発者向けコミュニティーイベント「アセンブリ」だ。

ゲームではなく、グラフィックとオーディオを組み合わせ、いかに優れたデモができるかを競うイベントだった。しかしアセンブリに登場したプログラマーや作曲家たちが、ゲーム産業に必要な人材のマイルストーンになっていたという。

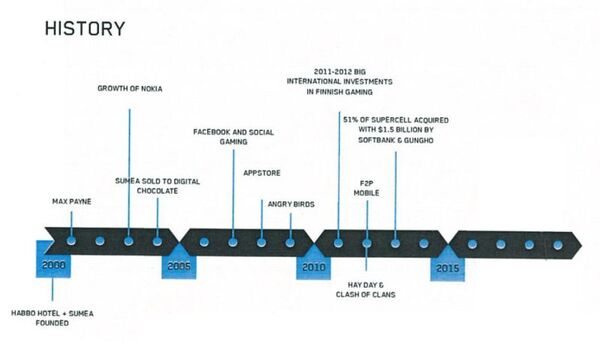

その後、本格的にゲームの歴史が始まるのは2000年代。イルッカ・パーナネンCEOがスーパーセルとは別のゲーム会社スーメアを起業したのも、まさに2000年だ。2001年には「マックスペイン」という世界的ヒット作も生まれた。

同時期、アバターを使ったソーシャルネットワーキングサービス「Habbo Hotel」がヒットしたり、ノキアが携帯電話にゲームをプリインストールさせたりと追い風もあり、モバイルを中心にゲーム市場は次第にふくらんでいった。

やがて2000年代後半になると、Facebookがはじまり、ソーシャルゲームの文化が生まれ、スマートフォンが誕生し、App Storeが登場して、アングリーバードが大ヒットして投資家の注目を集め、現在につながる流れが生まれてきた。

そしてそんな携帯ゲームの成功を支えたのも、やはり「地元のコミュニティー」だった。それがIGDA(国際ゲーム開発者協会)のイベント「IDGAナイト」だ。