2015年のハイエンドGPUは20nmプロセス

FinFETを使った製品は2016年に投入

それでは、そのトップエンド製品についてみていこう。下の画像はMark Papermaster氏のプレゼンテーションである。

要旨をまとめると以下のようになる。

このうち(1)は主にドライバー側の問題である。すでにGCN世代ではMantleが普通に使えるようになっており、DirectX 12やVulkan、Metalといった新世代APUと原理的には同一の機構なので、あとはAPIだけそれぞれにあわせれば済むことである。Virtual Realityは、これも同社が提供するLiquidVRというソフトウェアの話である。

問題は(2)で、これはHBMのことである。HBMの話は散々書いてきたので説明の必要はないと思うが、構成そのものは連載270回で説明したとおりだ。

AMDによればGDDR5と比較して3倍の性能/消費電力比と、50%のパワー削減が可能という。ちなみにそれぞれの数字の根拠がよくわからない。どちらも脚注には“数字はAMD社内の推定値”とあるだけで、なにをどう比較したのかが明らかではないからだ。

おそらく前者はチップ単位の数字で、同じ消費電力ではHBMはGDDR5の3倍の帯域を利用可能というもの。後者は同じメモリ容量の構成にすると、HBMはGDDR5の半分の消費電力で済むというあたりではないかと推測する。

これをどうつなぐかというと、GPUチップと基板の間にSilicon interposer(要するにシリコンベースで製造した緻密な基板)を挟み、このSilicon Interposerで接続する。

この技術はすでにTSMCがCoWoS(Chip-on-Wafer-on-Substrate)という名前で提供を始めており、実際TSMCのCoWoSのプレゼンテーションの中には、GPUとHBMの接続に使う事例まで出てきており、実装そのものは容易だろう。

また連載297回でも説明したとおりHBMの量産そのものはすでにSK Hynixで開始されているため、入手性も問題ない。

つまり、逆説的になるがHBMを採用したことで、2015年のハイエンドGPUは事実上TSMCの20nmプロセスを使うことがほぼ確定したとも言える。16nmでないのは、(3)からも明らかだ。

AMDはFinFETを使った製品を2016年に投入するとしており、逆に言えば2015年中は投入される見込みがないということになる。またAMDは昨年から20nm世代のRadeon製品を投入することを発表しており、28nmの可能性は薄いと思われる。

気になるのは、そこで性能面での改善がどの程度あるかということだが、ここでキーになるのがやはりHBMである。連載269回で説明したとおり、NVIDIAは1一度20nm世代への移行を進めたものの、性能面での優位性がない(むしろ性能が悪化する)ということでこのプランを丸ごとキャンセルして28nmから16nm FinFETという形に製品展開を切り替えた。

実はAMDについても、同じ状況になりえる可能性がある。ただ幸いなのは、NVIDIAは引き続きGDDR5を使うつもりだったためメモリー帯域の改善はあまり期待できず、コアの性能が上がらないと全体的な性能改善にはつながらなかったのだが、AMDの場合はここでHBMを投入するので、メモリー帯域が数倍増えることになる。

極端なことを言えば、GPU側のコアが一切変化なくても、メモリー帯域が2倍になれば性能は倍とは言わないまでも50%くらいの底上げが可能になるわけで、加えて20nmに微細化することで、同じダイサイズならば利用できるトランジスタ数が90%増加するとしている。

実際には配線もあるし、熱密度もあるためここまでトランジスタ数は増えないだろうが、それでもCU数を4~5割増にできる程度には期待できるだろう。

動作周波数はやや落ちるだろうが、その分CU数が増えているからGPUの性能比では2割増程度になり、これとHBMの相乗効果で50~60%のトータル性能改善というのは、そう無茶な推定ではないだろう。

ただし当初はGPU、CoWoS、HBMとすべての部材が28nm世代より高くつくので、どうしても製品価格はそれなりになる。したがって当面はR9 290やR9 290Xの後継製品のみということになるだろう。

このGPU+HBMの構成がメインストリーム向けまで展開するのは2016年からというあたりになると思われる。R9 380以下が全部リナンバリングにならざるを得ないのも仕方ないところかもしれない。

その2016年だが、こちらは16nmのFinFETか、実際には16nm FinFET+に移行し、かつGCN自身にも若干の改修が加えられて、2倍の性能消費電力比(*)を実現するほか、HBM自身も第2世代のものを利用するとしている。

(※)AMDはこの2倍の比較対象を“Previous Generation GCN Architecture”としているが、28nm世代なのか、それとも20nm世代なのかははっきりしない。おそらく28nm世代の現行製品と比較して、ということだろう。

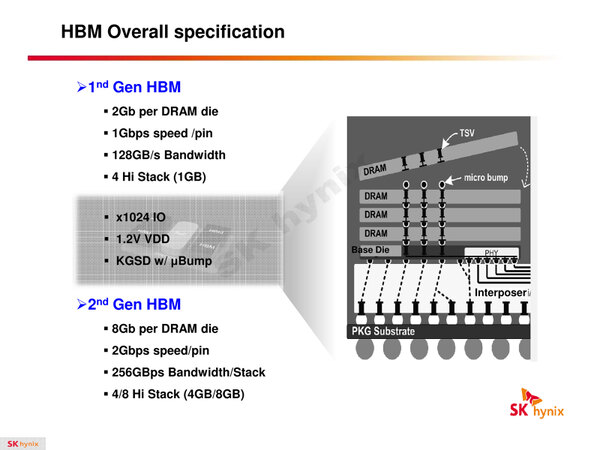

第2世代のHBMはどういうものなのかは、SK Hynix自身がすでに公開しており、DRAMチップ自身の容量が4倍、転送速度そのものが2倍になった製品である。

今のところまだ第2世代HBMはサンプル出荷も開始されていないが、AMD自身もこの16nm世代製品をリリースするまでまだ1年以上あると思われるので、それほど問題はないだろう。

ということで、今回は詳細なロードマップはないが、これについてはCOMPUTEX後あたりのタイミングでまたまとめたい。

この連載の記事

-

第863回

PC

銅配線はなぜ限界なのか? ルテニウムへの移行で変わる半導体製造の常識と課題 -

第862回

PC

「ビル100階建て相当」の超難工事! DRAM微細化が限界を超え前人未到の垂直化へ突入 -

第861回

PC

INT4量子化+高度な電圧管理で消費電力60%削減かつ90%性能アップ! Snapdragon X2 Eliteの最先端技術を解説 -

第860回

PC

NVIDIAのVeraとRubinはPCIe Gen6対応、176スレッドの新アーキテクチャー搭載! 最高クラスの性能でAI開発を革新 -

第859回

デジタル

組み込み向けのAMD Ryzen AI Embedded P100シリーズはZen 5を最大6コア搭載で、最大50TOPSのNPU性能を実現 -

第858回

デジタル

CES 2026で実機を披露! AMDが発表した最先端AIラックHeliosの最新仕様を独自解説 -

第857回

PC

FinFETを超えるGAA構造の威力! Samsung推進のMBCFETが実現する高性能チップの未来 -

第856回

PC

Rubin Ultra搭載Kyber Rackが放つ100PFlops級ハイスペック性能と3600GB/s超NVLink接続の秘密を解析 -

第855回

PC

配線太さがジュース缶並み!? 800V DC供給で電力損失7~10%削減を可能にする次世代データセンターラック技術 -

第854回

PC

巨大ラジエーターで熱管理! NVIDIA GB200/300搭載NVL72ラックがもたらす次世代AIインフラの全貌 -

第853回

PC

7つのカメラと高度な6DOF・Depthセンサー搭載、Meta Orionが切り開く没入感抜群の新ARスマートグラス技術 - この連載の一覧へ