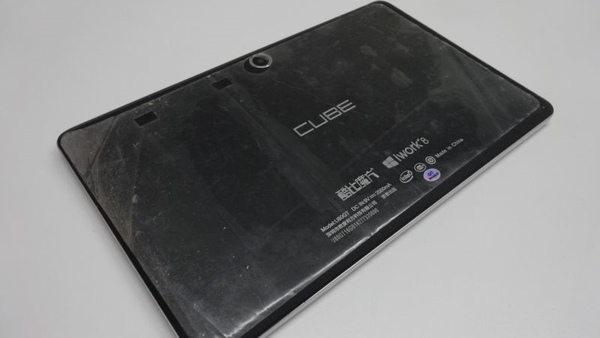

今、中国ではWindows 8.1搭載タブレットが1万円を切る価格で売られている。円安のご時世で1万円弱である。

タブレットではあるが、USBハブやBluetooth経由でキーボードとマウスをつなぎ(ついでにストレージも)、microHDMIコネクターとディスプレーをつなげば立派なPCである。ちなみに、Android搭載タブレットは、スペックを求めなければさらに安く、日本円で6000円程度から発売されている。

日本でも中国発から直輸入されたタブレットや、ショップブランドのWindows 8.1タブレットが売られている。日本での発売価格は安いもので1万円台ではあるが、既存のPCに比べて驚くべき価格だ。

ヘビーユーザーに「中華タブレット」は受け入れられている。中国のIT製品は一部のユーザーからとはいえ、いつから受け入れられたのだろう。

中華タブレットが受け入れられるルーツは

PC98時代のPCパーツにあり!?

日本ユーザーが最初に関心を持った中華系IT製品といえば、PCパーツではないだろうか。日本の(NECの)PC-9801全盛期、中国、いや、香港でPCやPCパーツを買い付けるヘビーユーザーがいた。

香港で買うPCは、日本で売られるPCに比べて値段は半額、いやそれ以下だった。

1990年にIBMが、1991年にマイクロソフトが、日本語をソフトウェアにより扱うことができるOS「DOS/V」をリリースする。これにより香港で売られる製品はますますヘビーユーザーの注目を集めた。

香港に行くという精神的に高いハードルはあれ、そのハードルを越してもいいような魅力がそこにはあった。現状のタブレットPCを求めるヘビーユーザーと、昔の激安PCを求めるヘビーユーザーの状況は似てはいないか。

日本でWindows搭載PCが普及して、COMPAQやDELLなどが登場してからは、中華ハードはいい意味で日の目を見ることはなかった。

ASUSやGIGABYTEも台湾メーカーではあるが、中華ハードといえるほどアウトローな製品ではない。PCパーツ屋ではmp3プレーヤーやmp4プレーヤーなどのシリコンプレーヤーがワゴンで売られるくらいだし、特別中国語のパッケージの製品が安く売られていたわけでもない。

中国のイロモノ製品が

日本のヘビーユーザーに受け入れられている

中国の音楽をあえて流すショップもあるが、いい意味で注目を集めたモノがあったわけではない。

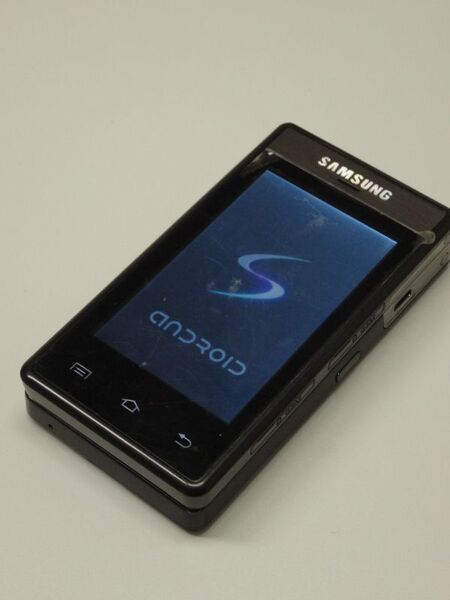

たとえば中華ロボの「先行者」や、Wiiモドキの「威力棒Vii」や、iPhoneモドキのAndroidスマートフォンが出たが、それは過去の香港のPCパーツや、現状のWindows 8.1タブレットのようなお買い得枠には入らず、イロモノ枠であり、ネガティブな注目製品である。

現在のPCファンが、香港の激安PCパーツを回顧してWindows 8.1タブレットを買っているのではなく、イロモノ枠のはずの中国が、日本のヘビーユーザーにいつしか認められたのではないか。

タブレットが売れる前段階で、小米(シャオミ)がブレイクし、一度は四半期単位ではあるが世界シェア3位、中国シェア1位となったことが日本のメディアでしきりに報道された。

「なんだか小米はすごいらしい!」という印象とともに、小米のスマートフォンを見て「中華スマートフォンは悪くないんじゃないか」と感じる人が増えた。

小米のブレイク以降、筆者自身も「小米について書いてほしい」「コメントしてほしい」という仕事が舞い込んできた。フィーチャーフォン時代にはなかったことだ。小米が最大のトリガーになったことは間違いないが、レノボが世界初のIntel Atom CPUを採用したスマートフォンを出したことも、インパクトを与えた。

(次ページに続く、「ワクワクするようなチャレンジングな製品がある!」)

この連載の記事

-

第204回

トピックス

必死に隠して学校にスマホ持ち込み!? 中国で人気のスマホ隠蔽グッズは水筒に鏡に弁当箱 -

第203回

トピックス

死んだ人をAIを動かすデジタル蘇生が中国で話題! 誰もが「死せる孔明生ける仲達を走らす」時代に!? -

第202回

トピックス

停滞感があった中華スマホだが、生成AIが盛り返しのきっかけになるかも -

第201回

トピックス

ようやく高齢者にスマホが普及し始めた中国 ECで爆買い、そして詐欺のカモにされることも -

第200回

トピックス

世界で台頭する新興中国ガジェットブランド総ざらい 有名になる前に知っておきたい -

第199回

トピックス

中国の寒冷地ではEVは不人気!? スマホは大丈夫? 中国の極寒環境のIT事情 -

第198回

トピックス

世界トップのIoT機器ラインアップを抱えるシャオミ でも来年にはEVに追いやられてしまうかも!? -

第197回

トピックス

中国でiPhoneがピンチ!? すぐには消えないだろうが、脱iPhoneは進むかもしれない -

第196回

トピックス

中国でシェアマッサージチェアが大量導入され、そしてトラブルあれこれ発生 -

第195回

トピックス

中国の真面目版2ちゃんねる「天涯社区」が終了 ネット文化の変化の波に呑まれる -

第194回

トピックス

光るワイヤレスイヤホンから動画ECサイトまで、元アリババの事業部長が取り組む日本での本気ビジネス - この連載の一覧へ