8月半ばにWindows Updateの問題で、システムが起動しなくなるというニュースが大きな話題となった。そこで今回はこのWindows Updateについてあらためて解説する。

今回はWindowsユーザーならば使わざるをえないWindows Updateについて解説する

そもそもWindows Updateとはなんぞや?

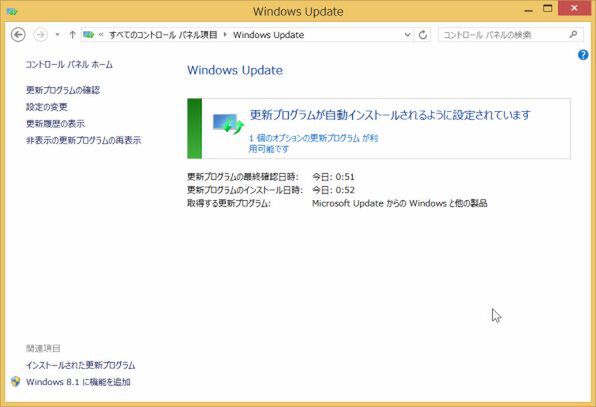

Windows Updateは、マイクロソフトが公開するWindowsのアップデートモジュールを定期的にチェックし、設定に応じて、ダウンロード、インストールする仕組みだ。現在のところWindowsに対する公式な修正モジュールなどを提供する仕組みとして使われており、Windows以外にもOfficeなどのアプリケーションや公式なデバイスドライバなどの提供にも使われている。

また、Windows 8に標準搭載されているWindows Defenderの「ウィルスおよびスパイウェアの定義」ファイルもWindows Updateを介して更新されている。ちなみにWindows Defenderの定義ファイル自体は、Windows Defender内からも更新が可能だが、インストール処理はWindows Update側で把握されており、記録(Windows Updateの更新履歴)に残るようになっていて矛盾が生じない仕組みだ。

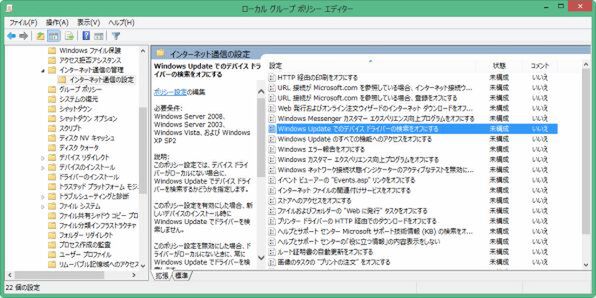

また、システムに新しいハードウェアが追加され、デバイスドライバがローカルに見つからない場合、デフォルトではWindows Updateを使って必要なドライバを検索する。これは、グループポリシーエディタで動作を禁止させることが可能だ。

マイクロソフトは、毎月第2火曜日(米国時間)に、セキュリティ関連の修正モジュールをまとめて公開している。このため、「○月」のセキュリティアップデートなどと呼ばれることもある。また、必要なアップデートには、これ以外のタイミングで適宜公開となる場合もある。

公開されるアップデートには、大きく「重要(Critical)」「推奨(Recommended)」「オプション(Option)」の3種がある。「重要」は、セキュリティ上や、システム障害などに対するもので、緊急度の高いものを示す。設定により自動インストールが可能だ。

これに対して「推奨」は、機能の追加や修正など緊急性が低いものを指す。「推奨」のアップデートも設定で「重要」同様に自動インストールが可能だ。最近では、デジカメのRAW画像ファイルへの対応を更新するアップデートが推奨として配布されていた(KB2979500)。過去には、サービスパックやフューチャーパック、ロールアップなどの区別があったが、現在では、重要度に応じた区別のみとなった(ただし、ロールアップについては、複数のアップデートをまとめたものという意味で名称に使われることがある)。

「オプション」は、ユーザーが手動で選択して導入するもの。基本的には機能追加など必ずしもインストールしなくてもよいものがこのカテゴリになる。たとえば、SliverlightやBingなどの機能追加やデバイスドライバなどは「オプション」扱いとなる。

Windows Updateは、マイクロソフトのサイトからHTTPまたはHTTPSで更新情報を得て、必要なファイルをダウンロードしている。以前のWindowsでは、Windows UpdateのサイトがIEからもアクセス可能だったが、現在では、Windows Update情報を保持しているサーバーなどの情報は公開されていない。ただし、ファイアウォールやプロキシ設定などのため、いくつかのドメインへのアクセスを許可することが求められている。

●Windows Updateがアクセスする可能性のあるURL

http://windowsupdate.microsoft.com

http://*.windowsupdate.microsoft.com

https://*.windowsupdate.microsoft.com

http://*.update.microsoft.com

https://*.update.microsoft.com

http://*.windowsupdate.com

http://download.windowsupdate.com

http://download.microsoft.com

http://*.download.windowsupdate.com

http://wustat.windows.com

http://ntservicepack.microsoft.com

また、Windows Updateがダウンロードしたファイルは、

C:\Windows\SoftwareDistribution\Download

以下に保存されている。なお、ここに拡張子のないファイルがいくつかあるが、実体は、EXE形式のファイルである。ファイル先頭に、EXE形式であることを識別するためのマジックナンバーとして「MZ」が置かれている。拡張子なしでアップデート用ファイルが扱われているのは、間違って実行しないなどのセキュリティのためと思われる。

ここにはサブフォルダなどもあるが、内容などから判断するにOffice系のアップデート用ファイルのようだ。

Windows Updateで配布される「アップデート項目」には、それぞれを区別するため、KB番号が付けられている。アップデート項目には、「Windows 7 for x64-Based Systems 用更新プログラム(KB…… )」というような名前しか付けられておらず、名前はアップデートの種類(対象がシステムなのか、セキュリティなのか、Officeなのかといった区別)程度の情報しか含んでいない。

KBは、Knowldge Baseの略で、マイクロソフトが提供するサポート情報に付けられる通し番号だ。現在のところ配布されるアップデートには、すべて対応するサポート情報が公開されている。KB番号から該当のサポートページをアクセスするには、以下のURLにつつけて番号を指定する。

http://support.microsoft.com/kb/

たとえば、「KB2980245」というサポート情報ならば、「http://support.microsoft.com/kb/2980245」にアクセスすればよい。また、セキュリティパッチに関しては、KB番号とは別にセキュリティ情報番号が付けられている。これは「MSnn-mmm」の形式で「nn」は、西暦の下2桁(2014年のものはすべてMS14-mmm」となる)、「mmm」は3桁の通し番号だ。こちらについては、セキュリティ TechCenterで情報を見ることが可能で、個々の項目に関しては、

http://www.microsoft.com/japan/technet/security/bulletin/[セキュリティ番号].mspx

でアクセスが可能だ。

なお、一部のアップデートについては、同じKB番号のものが繰り返し提供されることがある。たとえば、Windows Defenderの定義ファイルは、常に「Definition Update for Windows Defender - KB915597」で同じKB番号が使われる。ただし後続する「(Definition 1.183.21.0)」という部分が定義ファイルのバージョン番号だ。

この連載の記事

-

第441回

PC

WSL以前から40年以上続く、Windows(Microsoft)とUNIXとの関わり -

第440回

PC

そもそも「Copilot+ PC」とは何なのか? -

第439回

PC

今更more.comを使うのか!? Windowsでのページングを考える -

第438回

PC

Windowsはなぜ再起動が必要になるのか? -

第437回

PC

Windowsが今更(?)開発者に優しくなろうとしている!? 「Dev Home」は開発者にとって使い物になる? -

第436回

PC

Copilot+PCとともにWindowsのデバイス間連携に大きな変化!? Project ROMEの逆襲? -

第435回

PC

Windows Terminal Preview v1.21では、前回終了時のタブとその表示内容を復元できるように -

第434回

PC

AIの急速な導入がWindowsの予定を変えた!? Windows 12がすぐには出ない可能性 -

第433回

PC

Windows 11の2つのウィジェットを調べる -

第432回

PC

ウェブブラウザが切り開いたWindowsでのタブアプリケーション -

第431回

PC

Windows上でユニコードを「見る」方法 - この連載の一覧へ