第2回となる本コラム。初回は大きな反響をいただきありがとうございます。

第1回では若手ITエンジニア採用現場での求職者と採用企業のギャップを取り上げ、「ITエンジニア」という言葉が指す範囲の多様化について書きました。ちょうど同時期にスローガン・アマゾンデータサービスジャパン共催の「2020年のエンジニア像 ~ エンジニアがこの先生きのこるには? ~ powered by AWS」というエンジニアのキャリアパスをテーマにしたイベントがあったので、今回はそのイベントの質疑応答で私が質問したことを起点に書こうと思います。「エンジニア」というタイトルに対し、そのカバー範囲が「WEBプログラマー」のみであった点も、クックパッド/クラウドワークス/Sansan/nanapiという登壇者の顔ぶれも、改めて時代の流れを感じました。

さて、イベントでの質問は、「プログラマーは将来的に存在する職業なのか」というもの。この根拠は以下の2点です。

1) ブラックなイメージが先行していることによる志望者の減少

2013年の流行語大賞にもノミネートされた「ブラック企業」ですが、「SE・プログラマー」= 「だいたいブラック」という認識が広まっているようです。その上で非プログラマー職である企画職やマネジメント職を志望する傾向が年々強くなっているように感じられます。結果としてプログラマー職は敬遠され、若手プログラマーは希少になるのではないかという考えです(参考記事)。

2) デザイナー・コーダーとの違いの曖昧化による志望者の減少

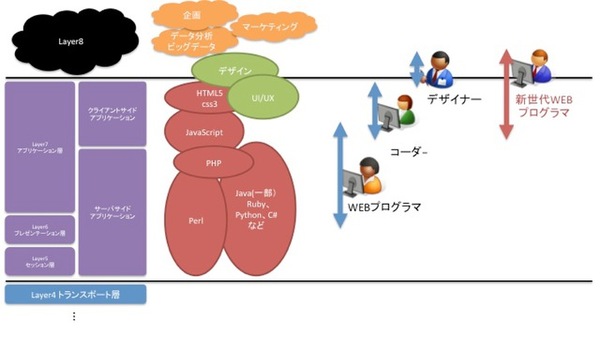

前回も書きましたが、現在の新卒・学部生は上位レイヤーから俯瞰するイメージがあるため、裏方に回りがちなサーバーサイド、下位レイヤーの技術に興味関心を抱きにくくなったり、存在そのものを知らなかったりする傾向があります。結果としてデザイナー・コーダーへの志望はあっても、PHPやJavaといった伝統的なプログラミング言語の志望者数は低下し、やがて若手は居なくなるのではないかという考えです。

総じて将来的にはプログラマーという職種はアラフォー以上とオフショアが中心を締め、数少ない若手プログラマーをレアメタルのように各社で奪い合うのではないかというネガティブシナリオについてどう思うかを質問してみました。

これに対してのディスカッションをまとめると、次のようになります。

・プログラマーは増えていく

プログラミング言語の発達により抽象化が進んだ結果、特にウェブサービスの構成技術の難易度が下がっている。プログラミングという行為に対する専門性が下がることによってプログラマーという職業が指す範囲は飛躍的に拡がり、数は増加していくだろう、という見解です。

一方、伝統的なプログラミング言語のプログラマーは、5年、10年といった単位で見ていくと減少していく可能性があるという意見もありました。前者はJavaScript、後者の中にはJavaやPHPも含んだディスカッションなのだろうなと感じた次第です。

・デザイナー・コーダー寄りのプログラマーは一般化していく

現時点でのウェブサービス開発というのは、デザイナ・コーダー・プログラマーの3者協業の場合が非常に多いのですが、新しいスタイルとしてデザイナー・コーダー派生のプログラマーというのが一般化していくのではないかという意見も出ました。複数の登壇者が同じ事を述べたため、現在もウェブサービスによっては既に存在し始めているスタイルなのかもしれません。

・プログラマーという職業について明るく格好良いイメージを作ることは必須

ブラックな職業というイメージを払拭しなければならないというのは共通認識としてありました。ブラックなイメージを払拭するだけでなく、先に述べたようなデザイナー・コーダー派生のプログラマーを取り込むためにも、スタイリッシュな印象付けをする必要があると話す方も多数。自社サービスや開発に関する広報活動の優先度を高く設定している企業も多くありましたが、各社が外部へ積極的にアプローチすることによって、世間に対するプログラマーのイメージ向上を図っていくことが業界の将来を支えるのではないかと考えます。

こうしたプログラマー、特にウェブプログラマーを取り巻く時代の流れに対し、どのように対処すべきでしょうか。まず採用企業の視点で考えると、プロジェクトのライフサイクルに対する時代の流れを視野に入れた技術選定、企業やプロジェクトのアピール、及び応募者の中で今後増加すると思われるデザイナー・コーダー派生プログラマーに対する理解の3点が長期的に見た際に成長戦略として必要となるでしょう。

一方、求職者視点、特に新卒に近い若手やスキルチェンジを検討している人々にはこの技術革新の狭間という時期の選択は更に難しいものとなります。新しい潮流に乗るという選択肢は魅力的に映る一方、実際に中途採用の現場を見ていると将来的な選択の変更を前に足かせになる可能性が少なくありません。ウェブメディアサービスに多いアジャイル的な開発が肌に合わなかったり、起業やフリーランスを志向した際の選択肢が十分でなかったりという懸念があります。そうした可能性も視野に入れつつ技術選択をしていくことをお勧めします。

筆者紹介──久松 剛

株式会社ネットマーケティング システム開発本部 サービス開発部 Omiaiチームマネージャ。慶應義塾大学政策メディア研究科博士。2000年より村井 純環境情報学部教授に師事。在学時の専門は次世代インターネット、リアルタイムストリーミングなど。IT革命・事業仕分経験後に2012年6月より現職。AWSを用いたインフラエンジニアを中心にリスクマネジメント、BCP、エンジニア採用などを担当。

この連載の記事

-

第6回

ビジネス

在学中にオススメしたい履歴書の右側を鍛えるキャリア形成 -

第5回

ビジネス

学歴に固執すると応募者も採用者も苦しむ理由 -

第4回

ビジネス

採用担当が語る、内定率が飛躍的に上がる10のこと -

第3回

デジタル

「偏差値」の亡霊から逃れられなければ幸せな就活はできない -

第1回

デジタル

若手ITエンジニア採用現場での求職者と採用企業の溝とレイヤ構造 -

デジタル

学校では教えてくれないIT業界 - この連載の一覧へ