この連載が本になりました!

「ランキングが上がらない」「開発費が回収できない」アプリを作って終わりにしない現場のノウハウを凝縮。 「DL数が伸びない」「DAUが増えない」「課金されない」スマホアプリビジネスの悩みを、ASO、広告運用、内部改善など、豊富な事例をもとに解説。iOS/Androidマーケの全体像がつかめる国内唯一のアプリマーケ実践本です。連載時から大幅に加筆修正し、最新情報を盛り込みました!

事例に学ぶスマホアプリマーケティングの鉄則87

価格:2,700円 (本体2,500円) /形態:B5変 (208ページ)

ISBN:978-4-04-866451-6

前回の記事で、アプリをつくり広めることの第一歩は、アップルやグーグル等の「各プラットフォームのガイドラインを読むこと・読み続けること」だと述べました。

今回はアップルの提供するガイドライン「iOS Human Interface Guideline」(以降HIG)を取りあげます。最新版で200ページを超えるドキュメントですが、私がもっとも大事だと考えている項目「Define Your App」について解説します(HIG 71〜73ページ)。

わずか3ページですが、iOSやAndroid問わず、あらゆるアプリづくりの基礎となる内容です。

そのアプリ、一言で説明できますか?

ガイドラインの内容は時代と共に変化します。最近では9月にiOSの歴史の中でも一番といっていいほどの大きな変更がありました。iOS 7へのメジャーアップデートです。HIGにも大きな変更が加えられました。

ただ、それでもiOS 6以前の時代から変わらず存在し続ける項目があります。それが今回紹介する「Define Your App」です。直訳すると「アプリを定義しましょう」ですが、分かりやすく表現すると、「ねえ、それって誰が何をするためのアプリなの?」という問いかけのことです。これに対して、一言で答えられるか、これが実はアプリづくりにおける最初の、そしてもっとも重要なポイントです。

「それって誰が何をするためのアプリ?」に答えるための4つのステップ

アップルは「それって誰が何をするためのアプリ?」に対する回答を、開発の初期段階で固めておくことを強く推奨しており、開発中およびアップデート等のあらゆる意思決定のよりどころにするようガイドラインに明記しています。HIG内ではこれを「app definition statement」と呼んでいます。直訳すると「アプリの定義宣言」で、要は「○○(誰)が▲▲(何を)するためのアプリ」といった形で表すことができる短い文章、ということです。

HIGでは、「それって誰が何をするためのアプリ?」への答えを芯の太いものにするために、4つのステップを踏むのがよいとアドバイスしています。HIGの英文を直訳するとどうしても硬い表現になってしまい、その表現の持つ本来のニュアンスと乖離するため、以下は英文の項目名を併記した上で、くだいた表現で紹介します。

Create an app definition statement

List All the Features You Think Users Might Like

Determine Who Your Users Are

Filter the Feature List Through the Audience Definition

Don’t Stop There

「○○(誰)が▲▲(何を)するためのアプリ」という一文をまずはつくってみる。ポイントは、具体的であることと、簡潔であること。

アプリに必要だと思う機能を思いつく限りすべて、箇条書きにして書き出す。

アプリを使ってくれるユーザーの特徴をすべて箇条書きにしてから、トップ3を選ぶ。

1.で挙げた機能は、2.の人たちに本当に必要か? もっとも重要な2〜3の機能が何かを考える。その機能を元に、0.についてもう一度考えてその内容を決める。

ここからが大事。ステップ1〜3を通じて固めた「○○(誰)が▲▲(何を)するためのアプリ」という一文に立ち戻る。例えば、アプリ内で使う文言をどうするかを決定する時、追加する新機能を決定するとき、アプリの見栄えや動きを決める時。それが本当に○○な人にベストなことか? ▲▲するために必要なものか? 常に問いかけて決めていく。

こうして書くと何だか簡単そうですね。ただ、実際にやってみると案外難しいものです。

本当に大事なものは何か? 本当に届けたい相手は誰なのか? この問いに対して上記の4つのステップを繰り返していくことで、余計なモノをそぎ落とし、一番大事なものがクリアになってきます。

最終的にできる一文はシンプルなものになるでしょう。ただ、それは単なる思いつきではなく、アプリをつくり広める当事者である自分たちが心の底から信じられる、強い柱になっているはずです。

「英語翻訳ブラウザ」にみるapp definition statementの実際

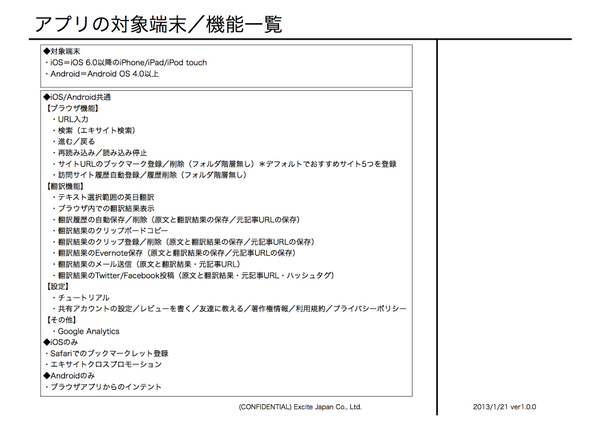

私が実際に担当したアプリの事例を紹介します。2013年4月にリリースした「英語翻訳ブラウザ」というアプリの開発初期段階で、誰が何をするためのアプリなのか、そのために必要な機能は何なのかを定めたものです。

どのようなフォーマットでもよいと思いますが、私のチームでは試行錯誤の結果、シンプルなフォーマットに統一して、アプリの目的・ターゲットユーザー・機能リストの意識をあわせています。

このドキュメントを作成する過程でも、HIGで学んだ0〜4のステップを繰り返しました。

たとえば、2.のアプリを使うユーザーに関して「今は英語圏の情報を収集してないが、興味があるユーザー」を選びました。そのため、3.の機能を考える際、「ページを全文翻訳する機能」が必要だとリストに書き出しました。

しかし、実現したいアプリを使ってくれるユーザーについて考え抜いた結果、2.のユーザーを、「すでに英語圏の情報を収集しているユーザー」に絞ることにして、3.の機能から「ページを全文翻訳する機能」はリストから外しました。

これにより、そのアプリは誰に使ってもらうためのものか、目的がより明確になり、かつ余計な機能が省けたと考えています。

みなさんにも経験があるかもしれませんが、アプリをつくる当初はコンセプトや目的がシンプルでも、開発をする過程や、アプリを実際にリリースし運用する過程で、ついつい機能や動き、文言を足していきたくなるものです。私自身もまだまだ勉強中で、ついつい足したくなってしまいます。

足すことが良いことこのように感じることもあります。また、他のアプリが成功したらしい機能の情報もたくさん入ってきます。

ただ、大抵の場合は、一番大事なものに対するフォーカスが甘くなることにつながります。絞るからこそ広がる、逆説的かもしれませんが、アプリの世界ではそれが大事だと私は感じています。

ブレそうになったときこそ、HIGを読み返します。そして、「○○(誰)が▲▲(何を)するためのアプリ」という一文を見直します。これを繰り返し続けることが一番大切です。

英語翻訳ブラウザは、ここに記載している目標値50万ダウンロードにはまだ及びませんが、おかげさまでiOS版は15万ダウンロードを突破し、App Storeの「おすすめの無料 App」という特集にも選ばれています。特に英語を勉強しているみなさん、ぜひダウンロードしてみてください(無料です)。

「それって誰が何をするためのアプリ?」は、アプリを広める際にも重要

企画、エンジニアリング、デザイン、広報、広告宣伝、カスタマーサポート、アライアンスなどアプリに関わる人間の役割はさまざまですが、今回紹介した、「○○(誰)が▲▲(何を)するためのアプリ」を共有することでチームとしての方向が定まります。

また、アプリをつくることだけでなく、広める際も役立ちます。どういった人たちにどう使ってもらいたいのか、そのことが明確になればなるほど、広める手法を決める際の判断基準が明確になります。

今後、この連載ではアプリのユーザー拡大施策や各種数値の分析、マネタイズ方法など実例を交えながら紹介していく予定です。ただし、どんなテクニックがあったとしても、一番の柱である「app definition statement」がしっかりしていなければ意味のある・効果のある結果は得られないと私は考えています。数値に惑わされずに、まずは第一歩である「○○(誰)が▲▲(何を)するためのアプリ」を具体的かつ簡潔に定めることを強くおすすめします。私も常に自分に対してそう言い聞かせながらアプリをつくっています。

◆

次回はアプリを「広める」ための全体計画について紹介します。