キーロガーの盗聴を防ぐハードウェアによる「ソフトウェアキーボード」機能も紹介

登場から2000日で利用現場も拡大!インテルがvProセミナー

2012年03月01日 07時00分更新

2月29日、インテルはvProのロードマップから対応ソリューションの紹介などを行なう技術セミナー「インテル vPro テクノロジー サミット 2012」を都内で開催した。

ミスターvProが活用事例を紹介

最初の挨拶に登壇したインテル取締役副社長の宗像義恵氏によれば、このセミナー開催日である2012年2月29日は、2006年9月に「vProテクノロジー」を初披露してから2000日目とのこと。vProを活用する場も増えており、教育機関ではこれまで多かった大学に加えて高等学校でも採用され、国立成育医療研究センター、社会医療法人高橋病院のような医療機関などの導入も始まっている。

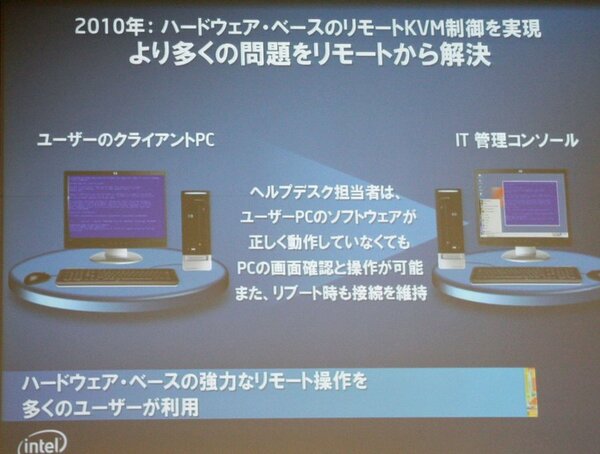

vProの基本は、週末に電源がオフになったPCをネットワーク経由で起動してOSやウイルスパターンファイルのアップデートを適用するといった、多数のPCを効率よく管理するための機能の提供だ。これはCPUの世代交代とともに強化されており、2010年にはネットワーク経由でデスクトップを操作できる「リモートKVM」が追加された。

リモートKVMはハードウェアで実現する機能のため、OSがブルースクリーンの状態でもリモートデスクトップが可能で、BIOSの設定画面も操作できる。宗像氏に続いて登壇した同社プラットフォーム・ソリューション・マーケティングの坂本尊志氏によれば、このリモートKVMのデモがきっかけでvPro導入を決める企業も多く、これまで導入が進んでいなかった製造業や流通業にも広がっている。製造業である大日本プラスチックスもvProを導入しており、ヘルプデスク業務にかかる時間を年間135時間削減できたという。

vPro機能を試せる管理ツールを用意

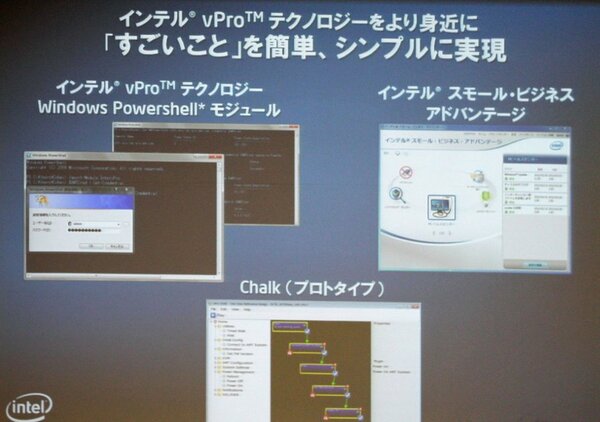

vProを利用するには、PCが搭載するvProの機能を呼び出すサーバー側のソフトウェアが必要となる。大規模向けのシステム管理ソフトウェアにはvPro対応を果たしている製品も多いが、会場ではインテル製のソフトウェアも紹介された。

それが、Windowsのコマンド環境「Windows Powershell」からvProの機能を利用するためのアドオンモジュールだ。このアドオンを使うことで、リモートからの電源オン/オフ、ブートディスクを切り替えてネットワークブートを行なうといった作業がコマンドラインから可能となる。

さらに、コマンドラインを操作に慣れていない管理者向けには、vProの機能を利用するPowershellのコマンドラインをGUIで作成するツール「Chalk」(チョーク)を用意する。会場では、左ペインに並ぶコマンドをドラッグ&ドロップで並べるだけで、ブルースクリーンに陥ったPCの画面をリモートKVMで表示して状況を確認し、続いて強制的に再起動させる操作を実施するデモが披露された。

Chalkはまだプロトタイプの段階だが、vPro対応管理ソフトの購入が難しい中小・中堅企業であってもvProのメリットを活用できると感じられる出来となっていた。

vProの今後は?

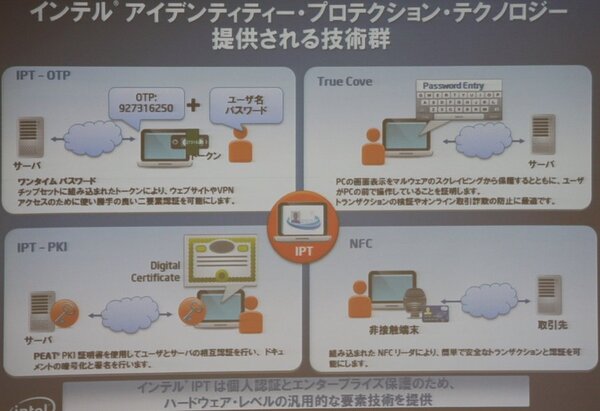

前述の通り、vProの機能はCPUの世代交代によって強化される。そのため、次の新機能の提供は2012年登場予定の次期CPU「Ivy Bridge」待ちとなるが、会場ではvProの構成要素の1つである「インテルIPT(Identity Protection Technology)」の新機能が紹介された。

インテルIPTは2011年に登場したセキュリティ機能で、認証機能を強化する技術である。現時点で提供するのはワンタイムパスワード機能(IPT-OTP)だ。ワンタイムパスワードを利用するには、通常はハードウェアトークンを別途用意する必要がある。しかしIPT-OTPでは、トークンの機能がチップセットに組み込まれており、PC本体だけでワンタイムパスワードを使った二要素認証が行なえるという。

そして2012年に登場する新機能が「True-Cove」だ。これは、ワンタイムパスワードとはまったく違う、認証作業時のパスワード盗聴を防ぐ機能となる。

PCでの認証作業はキーボードからID/パスワードを入力する方式が一般的だが、これではキーロガーによりパスワードを盗聴される危険がある。キーロガー対策として、デスクトップ上にキーボードのイメージ(ソフトウェアキーボード)を表示し、マウスでパスワード入力を行なう方式もある。これならキーロガーは防げるが、画面表示を監視するスパイウェアなどによりパスワードを盗まれる危険はなくせない。

True-Coveは、こうした対策をさらに進め、OSの機能を使わずにソフトウェアキーボードをデスクトップ上に表示する。そして、ハードウェアで入力をキャプチャしサーバーに転送する。チップセットレベルで実現する機能のため、OSに何らかのマルウェアが感染していたとしても、内容を盗み見するのは非常に難しくなるという。

(次ページ、マカフィーはインテルと共同開発の新セキュリティ)