11月15日、日本マイクロソフトは同社のRDBMS「Microsoft SQL Server」の次期バージョンに関するプレス向け説明会を開催した。従来「Denali(デナリ)」というコード名で呼ばれていた次期バージョンの正式名称が「Microsoft SQL Server 2012」に決定され、提供開始は2012年上半期と公表された。

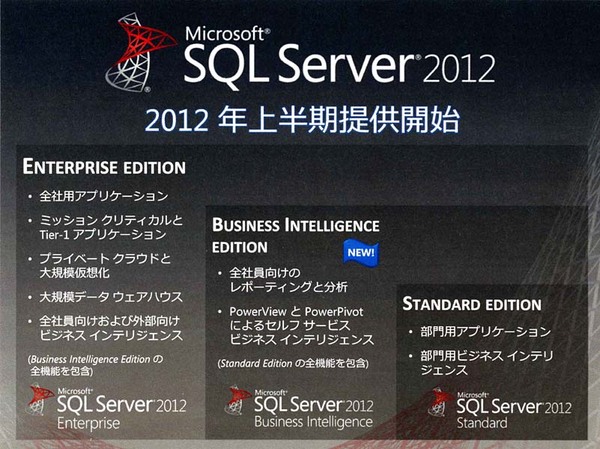

製品構成は3エディションに集約

SQL Server 2012は、従来からの特徴であった「RDBMSにBI機能を標準搭載した」という点をさらに強化する。また、大規模なミッションクリティカルアプリケーションの実行を支援するための高可用性機能の強化など、さまざまな新機能も盛り込まれ、ビッグデータへの対応に関する同社の戦略方針も明確になってきている。しかしながら、今回のリリースでもっとも重要なポイントは、クラウド時代に適合するための提供形態のシンプル化ではないだろうか。

現行のSQL Server 2008 R2では、規模に応じたエディションとしてWorkgroup、Standard、Enterprise、Datacenterの4種が用意され、さらに用途特化型のエディションとしてWebとDeveloperの2種が別途提供される形になっていた。こうした提供方針を採った理由として同社では「ユーザーのニーズに応じた豊富な選択肢の中から選べるように」という考えがあったとする。しかし、この方針は「どれを選べばよいのかわかりにくい」という批判もあったという。

こうした現状を受け、SQL Server 2012は、

- Standard Edition

- Business Intelligence Edition

- Enterprise Edition

の3種のエディションに集約される。

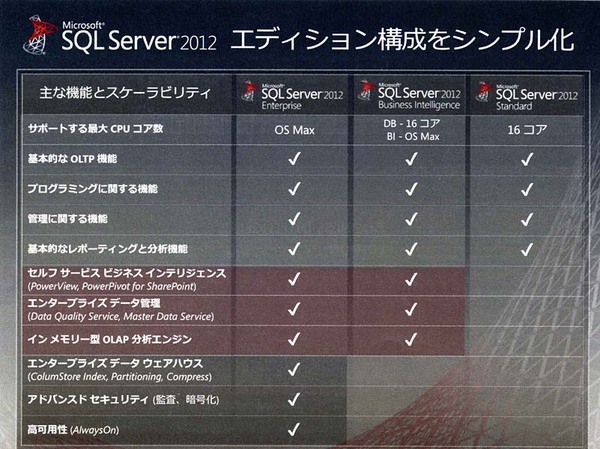

機能でも対応規模の面でも、上位エディションは下位エディションを包含する形になっており、Standardがもっとも基本となる中核機能を実装、Business IntelligenceはStandardの全機能に加えてBI向けの強化機能を追加する。さらにEnterpriseは、Business Intelligenceの全機能に加えて、全社向けアプリケーションやミッションクリティカルアプリケーションなどの実行に対応する高可用性機能の強化や大規模環境に対応するスケーラビリティなどが加わる形だ。

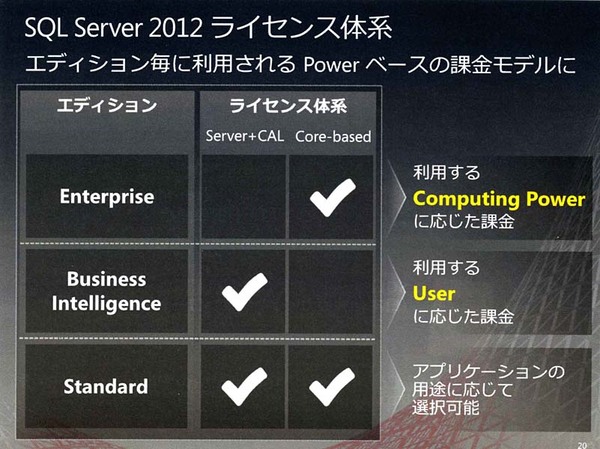

ライセンス体系もシンプルに

また、ライセンスの考え方もシンプルになった。従来は、プロセッサライセンスとサーバー/クライアント・アクセス・ライセンス(CAL:Client Access License)が併用され、個々のユーザーごとに最適なライセンスを選択するにも十分な下調べが必要となる、複雑な体系だった。一方、新しいライセンスは基本的には「SQL Serverの実行のために割り当てるプロセッサコア数」をベースとしたシンプルな体系となり、個々のエディションで想定される用途に対応して選択できるライセンス体系が限定されるようになった。

具体的には、Standardでは「Server+CAL」または「Core-based」のいずれかをユーザーが選択できるが、Business Intelligenceは「Server+CAL」のみ、Enterpriseは「Core-based」のみとなる。

こうした体系になった背景には、従来のエディション設定が「豊富な選択肢を用意する」発想から複雑化した反省がある。SQL Server 2012でエディション設定が3種に集約されたのは、ユーザーに提供するものを「選択肢」から「MSからの提案」に切り替えたためだ。

具体的には、Business Intelligenceの場合、データベースに格納されたデータに対し、SQL Serverならではの豊富なBI機能を活用してアドホックに自在かつ詳細な分析を行なってビジネスに役立つ知見を得るという使い方を想定する。こうした用途の場合は「分析を行なう個々のユーザー」に焦点があたることから、ユーザー単位のライセンスとなるCALを適用するのが自然だという判断だ。

これに対して、全社規模のアプリケーション実行プラットフォームとなるEnterpriseは、ユーザー数よりもむしろサーバーの処理能力が規模を規定することになるため、サーバーの処理能力が直接反映されるCore-basedライセンスが適用される。そして、部門単位や小規模環境で使われることが想定されるStandardに関しては、個々の用途によって適切なライセンス体系が異なると想定しており、両体系が併存するのだ。

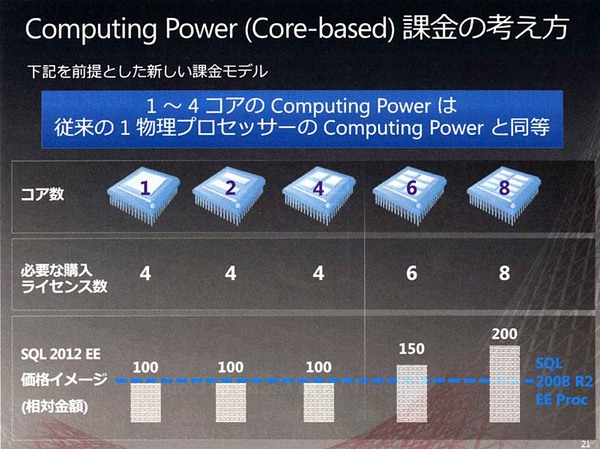

コア数は現状にあったカウント方法に

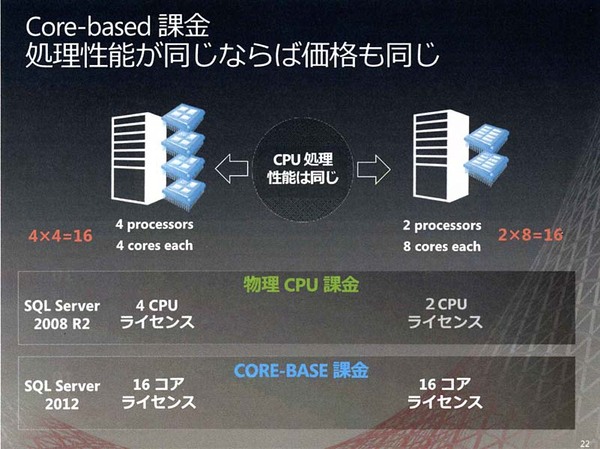

また、Core-basedのライセンス自体も、カウント方法がシンプルになる。従来の同社のプロセッサライセンスは「物理プロセッサ数(ソケット数)」を基準としていたが、SQL Server 2012はコア数を基準とするように変更される。ただし、現状ですでに4コア程度のプロセッサが一般化している状況をふまえ、最低単位を4コアライセンスとした上で、4コア分のライセンスの金額を従来の1ソケット分の金額と同額に維持している。

もちろん、6コアや8コアのプロセッサが搭載されたサーバーで実行する場合、ソケット数が1のままでもライセンス料金は相応に増額されることになる。これについて同社では、「従来の2コアや4コアのプロセッサでは1コアプロセッサと比べて性能が2倍や4倍になっていたわけではなかったが、新世代のプロセッサではコア数に応じてリニアに性能が向上するようになっている」ためだと説明している。つまり、プロセッサの進化によってコア数増加に見合う性能向上が実現されるようになっているため、データベース側の処理量も増大するので、それに見合ったライセンス料金を課すのが合理的という判断だ。

逆に、処理能力を従来と同様に維持するようなサーバー選定を行なえばライセンス金額も従来と同額になるため、ユーザー側で適宜必要な処理能力(とそれに応じたライセンス金額)を決定できる。

仮想化利用時もシンプルに

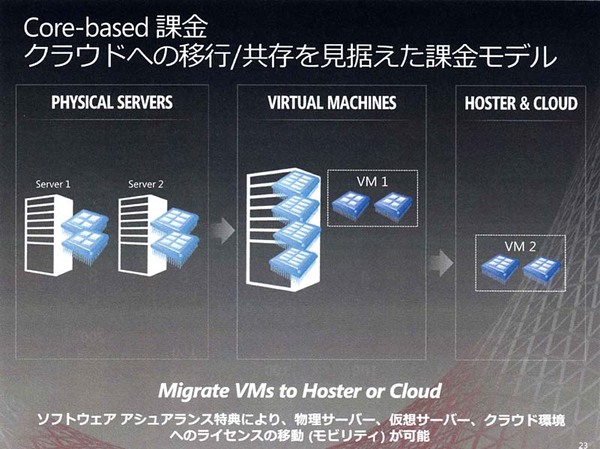

さらに、Core-basedのライセンス体系では、物理サーバー環境でも仮想化環境でも、あるいは外部のクラウド環境上でも、どのようなプラットフォーム上でSQL Server 2012を稼働させた場合でもまったく同じ考え方でライセンスが適用される。

「SA契約を締結しているユーザー」という条件はつくものの、物理サーバーから仮想サーバーにインスタンスを移動したり、あるいは外部のクラウド環境に仮想マシンを移動しても、追加コストは発生しない。常にSQL Server 2012の実行のために割り当てられたプロセッサコア数のみに基づいたライセンスで済む「ライセンス・モビリティ」が実現しているのだ。むしろ、このライセンス・モビリティを現実的に運用していくためにSQL Server側のライセンス体系のシンプル化が必要になった、と考えるほうが妥当かもしれない。

説明会では、高可用性向上に関するデモが実機を用意して行なわれたり、BI機能の新たな目玉となる高速なインメモリTabular型OLAPエンジンと新しいセルフサービスBIツールである「PowerView」の実演なども行なわれたのだが、こうした機能面の進化に関しては、後日機会があれば改めてご紹介したい。

まずは、プライベートクラウド構築から外部のパブリッククラウドを活用したハイブリッドクラウドへ、といった社内ITインフラの進化のロードマップを描いている企業ユーザーにとっては、ライセンス・モビリティが効果的に活用できるようになった新しいライセンス体系だけでも大きな価値を見いだせるのではないだろうか。