GDDR3

GDDR2の延長にあるのがGDDR3である。GDDR2との違いとしては、「DQS」(Data Strobe信号)が「RDS」(Read Data Strobe信号)と「WDQS」(Write Data Strobe信号)に分割され、読み書きのタイミングを別々に取れるようになったこと。そして、ハードウェアリセット機能が搭載されたという、2点の違いがある。製造プロセスは70nm辺りを使うことが多く、そのためGDDR2よりも動作電圧が下げられている。

GDDR3の標準化は2003年9月と、GDDR2とほとんど間がない。また信号線などもほぼ同じ(DQSとリセットのみ配慮すればいい)とあって、GDDR3対応のGPUは、実際にはGDDR2とGDDR3の両対応になっていることが一般的だ。一応ローエンドがGDDR2で、メインストリームがGDDR3といった使い分けが当初はなされていたが、ほどなくこのあたりはごちゃごちゃになってしまった。

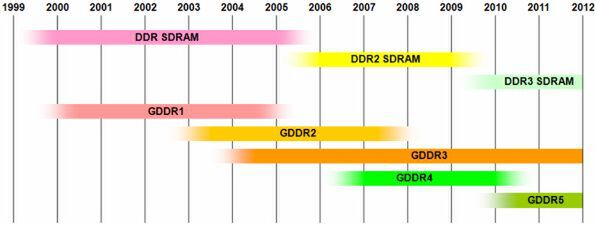

価格的にもほとんど差がなくなった結果、GDDR2は2008年あたりにフェードアウトした。一方のGDDR3は、現在でもローエンド~メインストリームの下の製品向けに利用されている。

GDDR4

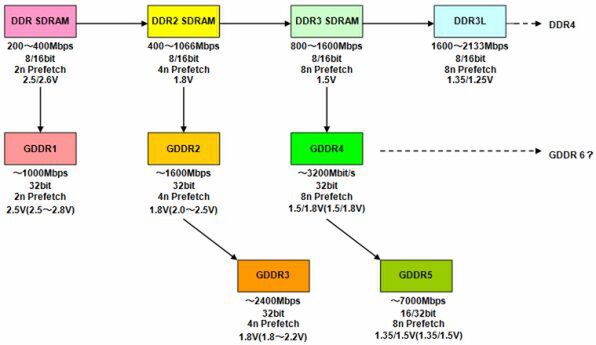

GDDR3まではDDR2をベースとしたものだったが、GDDR4はDDR3をベースとした規格に変わった。GDDR4が標準化されたのは2005年12月のことで、搭載製品が登場したのは2006年以降となっている。

基本的にはDDR3と同じ転送プロトコルを使うGDDR4だが、独自に拡張されたものとして「DBI」(Data Bus Invention)と「Preamable」がある。前者は、例えば信号が「High」の状態が連続してある程度続く際には、Highを「Low」にして送るというもので、これにより信号の駆動電力削減が可能になる。後者はレイテンシーをあらかじめ通知する仕組みで、これによりコントローラー側が効率よく通信できるようになる。

信号電圧/動作電圧は共に1.5Vと1.8Vが標準化されており、当初は1.8Vを使う製品が多かったものの、後期は1.5Vの製品が増えている。最終的には3.2Gbpsまで動作速度が上がったところで、後継となるGDDR5と入れ替わり、現在ではほとんど使われていない。

GDDR5

現役のGDDR5は、2009年9月にJEDECで最初の標準化が行なわれた。当初は4Gbpsの規格だったのが、5Gbps、6Gbpsと段々性能が上がっていき、現在は7Gbpsの量産に向けてベンダー各社の作業が進んでいるという状態である。

GDDR5はGDDR4同様に、DDR3をベースとしたものであるが、GDDR4との相違点としては、クロック信号が追加された点が挙げられる。例えば4GbpsのGDDR5の場合、1GHzの「CK」「CK#」というクロックと、2GHzの「WCK」「WCK#」という、4種類のクロック信号を使っている。アドレスやコマンドなどの転送はCK/CK#で転送し、データの書き込みはWCK/WCK#に同期させて行なうという仕組みだ。

GDDR5も当初は1.5V駆動だったが、最新プロセスを使った製品の中には1.35Vのものも登場し始めている。

ここまでの各製品が使われていた時期をまとめたのが、図4となる。

2012年以降が不透明な次世代GDDR

さて、問題は今後の話である。GDDR5で7Gbpsまで引っ張ったことで、2011年に登場するAMD/NVIDIAの製品も、引き続きGDDR5を使うことはまず間違いない。だが、2012年の世代になると、さすがに帯域が不足する。そこでより高速な転送速度(8Gbps以上)を狙うことになるのだが、この際に問題となるのが、DRAMそのものではなくGPUとDRAMの接続方法である。

GDDRとメモリーの接続は、1対1でつながるポイント・ツー・ポイント方式ではあるが、信号方式は単純なシングルエンド方式(基準値より電圧が高いと1、低ければ0)なので、さすがに正確な信号伝達が難しい領域に入っている。RAMBUSは「GDDR5で最高12Gbpsまで転送可能」というメモリーコントローラーをデモしているが、これはRAMBUSが特許を持つ技術をふんだんに盛り込んで可能になった。これと同等のことを、一般的なメモリーコントローラーで(RAMBUSの技術を回避しながら)実現するのは、かなり困難である。

これは信号をディファレンシャル(差動)方式にした場合も同じだ。やはりRAMBUSが「XDR DRAM」や「XDR2 DRAM」で山ほど特許を取得しているので、これをうまく回避しないとFB-DIMMの二の舞になってしまう。

4月あたりからJEDECは、次世代GDDRに関する話し合いを正式に始めているが、今のところ「こうなる」という確たる見通しが立っているわけではない。DRAMの内部そのものはこれまでと同じく、DDR4をベースに高速化というあたりではないかと思われる。だが、信号方式を今のままシングルエンド方式でがんばるのか、ディファレンシャル方式に変えるのか、というあたりの検討からやり直しているので、何らかの方向性が見えるまでにはもう少し時間が掛かりそうだ。

ということで、次回では次世代GDDRに大きな影響を与えているXDR DRAMについて解説したい。

この連載の記事

-

第769回

PC

HDDのコントローラーとI/Fを一体化して爆発的に普及したIDE 消え去ったI/F史 -

第768回

PC

AIアクセラレーター「Gaudi 3」の性能は前世代の2~4倍 インテル CPUロードマップ -

第767回

PC

Lunar LakeはWindows 12の要件である40TOPSを超えるNPU性能 インテル CPUロードマップ -

第766回

デジタル

Instinct MI300のI/OダイはXCDとCCDのどちらにも搭載できる驚きの構造 AMD GPUロードマップ -

第765回

PC

GB200 Grace Blackwell SuperchipのTDPは1200W NVIDIA GPUロードマップ -

第764回

PC

B100は1ダイあたりの性能がH100を下回るがAI性能はH100の5倍 NVIDIA GPUロードマップ -

第763回

PC

FDD/HDDをつなぐため急速に普及したSASI 消え去ったI/F史 -

第762回

PC

測定器やFDDなどどんな機器も接続できたGPIB 消え去ったI/F史 -

第761回

PC

Intel 14Aの量産は2年遅れの2028年? 半導体生産2位を目指すインテル インテル CPUロードマップ -

第760回

PC

14nmを再構築したIntel 12が2027年に登場すればおもしろいことになりそう インテル CPUロードマップ -

第759回

PC

プリンター接続で業界標準になったセントロニクスI/F 消え去ったI/F史 - この連載の一覧へ