現在、不正プログラムやフィッシング詐欺など多くの脅威がインターネット上に存在している。このような脅威から身を守るためには、脅威を理解し、正しい対策を学ぶ必要がある。そこで、4回にわたって、アンダーグラウンドマーケットなどの現状を交えて脅威と対策を解説していく。

アンダーグラウンドマーケットとは?

アンダーグラウンドと聞いて、何を思い浮かべるだろうか?インターネットにおけるアンダーグラウンドとは、違法なコンテンツを扱ったWebサイトの総称だ。この十数年で、通常の人もインターネットを利用することが一般的となった。しかし、あなたの知らないアンダーグラウンドが多く存在しているのだ。

数あるアンダーグラウンドの中でも、ここで扱うのは「アンダーグラウンドマーケット」だ。アンダーグラウンドマーケットの幅は広いが、ここで注目したいのが「マーケット」という言葉だ。マーケットには必ず売り手と買い手がいる。麻薬、覚せい剤、拳銃、架空口座など直接非合法なものを販売するサイトもあれば、企業のメールアドレス、公にされていない開発情報などを売り買いするマーケットも存在する。アンダーグラウンドという言葉から、ドラマや映画の中だけの話と感じる方もいるかもしれないが、われわれの非常に身近に存在する。では、具体的にどのようなマーケットがあるかを紹介しよう。

不正な取引に利用する銀行口座の売買

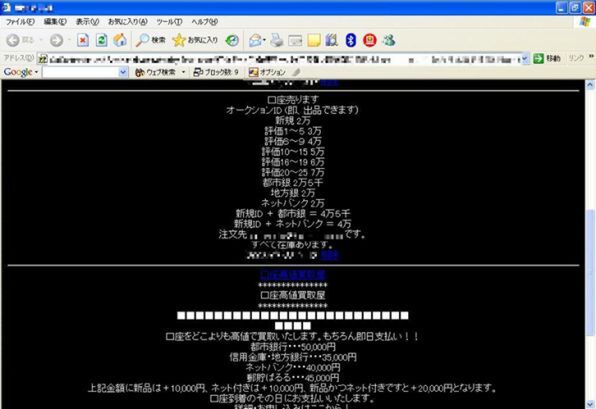

「あなたの銀行口座を売っていただけませんか?3万円で買い取ります」といった内容を見たことないだろうか。新聞紙上でも話題になる銀行口座の売買だが、インターネット上にはこの売買を行なうWebサイトが存在する。

売買される口座は、振り込め詐欺(オレオレ詐欺)などの犯罪に使われる。また、今回紹介しているWebサイトは口座を販売するためのものだが、売買そのものが犯罪となる。そのため、もし売った口座が振り込め詐欺などに使われ、犯人が捕まった場合、売却した人間も詐欺に加担したことになる可能性もある。

価値あるオークションIDを売買

Yahoo!オークションなどの利用者にはなじみ深いだろうが、大手のオークションサイトにはそれまでの取引相手から評価された数値が記載されている。この数値が高ければ高いほど信頼性がある(多くの取引相手からよい評価をされている)と見なされる。一方、粗悪品を販売したことのある人や金銭を振り込んだにもかかわらず商品を発送しない人には悪い評価がされる。落札者はこの評価値を参考にして、どの出品者から落札するかを検討するのだ。

この仕組みを悪用し、評価の高いIDを販売するマーケットが存在する。評価の高いIDを購入して、粗悪品の販売や詐欺などを行なうのだ。また、悪意のある犯罪者は犯罪者同士で商品の売り買いを行ない、高い評価をつけあったあとに別の犯罪者へ評価の高いIDを販売することもあるようだ。

個人情報を幅広く扱う名簿業者

十数年前には古本屋で企業や学校の名簿が購入できたと聞くが、現在ではそのWebサイト版が存在する。2005年4月の個人情報保護法施行に伴い、企業や学校における住所録の配布も減少傾向にあるが、インターネット上では不正に入手した名簿などの情報が売り買いされている。

正規サイトに見せかける偽サイト(フィッシングサイト)

図4はあたかも正規のWebサイトであるかのように偽ったWebサイト(フィッシングサイト)だ。これまでに銀行など金融機関を中心に偽サイトが多く確認されている。偽サイトへは、銀行からのお知らせを装ったメールを送付し、ユーザーがメール内に記載されたURLをクリックすることで誘導されるケースが確認されている。

また、ユーザーがWebブラウザにURLを入力する際の打ち間違いを利用するタイポスクワッティングと呼ばれる方法もある。たとえば、正規のWebサイトのURLが「http://jp.trendmicro.com/」だとしよう。この時、microのmとnを間違えて入力してしまうと「http://jp.trendnicro.com/」というURLへアクセスすることになる。悪意のある攻撃者は、「http://jp.trendnicro.com/」のようなURLを設定しておき、偽のWebサイトに誘導するのだ。

この偽サイトにカード番号や暗証番号を入力すると、悪意のある攻撃者によって不正に銀行から現金を引き落とされてしまったり、オンラインショッピングなどに利用されるといった被害が確認されている。いわゆる「フィッシング詐欺」と呼ばれるものだ。

このように、アンダーグラウンドマーケットはインターネット上のあらゆるところに存在している。今回紹介した例以外にも、アダルトサイトを見ようとした人に契約したかのような画面を表示し、金銭を騙し取るワンクリック詐欺、アニメやドラマなどの動画と偽って不正プログラムに感染させる手口も存在する。

アダルトサイトや無料で動画を見ることのできるWebサイトなどの利用者は、違法なコンテンツを閲覧しているという罪の意識から金銭を支払ってしまうこともあるだろう。現実の世界と同じようにインターネットの世界にも「うまい話」というものには裏があると考え、ネット犯罪の被害者にならないのは当然として、加害者にならないようにきちんとした知識を持ってインターネットを利用していただきたい。

次回は、不正プログラムを悪用したネット犯罪について解説しよう。

筆者紹介:内田 大介(うちだ だいすけ)

トレンドマイクロ株式会社 マーケティング本部 コーポレートマーケティング部

コアテク・スレットマーケティング課 マーケティングスペシャリスト

商社系SIerにてシステムの営業/コンサルティングを経験し、2006年トレンドマイクロ入社。広報担当として報道対応を行うとともに、会社のブランドマーケティングに従事。2010年からセキュリティ啓発の専任担当となり、講演・執筆活動を行っている。

初出時、筆者名に誤りがありました。お詫びし、訂正させていただきます。(2010年11月24日)

この連載の記事

-

第28回

TECH

いつの間にか、あなたもネット犯罪者? -

第27回

TECH

ゲームのアイテムを日本円に替えるRMTにまつわる危険とは? -

第26回

TECH

身代金要求からワンクリック詐欺、犯罪ツールには要注意 -

第24回

TECH

オフライン端末への脅威は、こうすれば防げる! -

第23回

TECH

オフライン端末へのウイルス対策5ケースとつきまとう欠点 -

第22回

TECH

ダウンアドが院内感染!オフライン端末の被害事例とは? -

第21回

TECH

市販のUSBメモリにウイルスが混入する理由とは? -

第20回

TECH

仮想アプライアンスのここがメリット! -

第19回

TECH

セキュリティには仮想アプライアンスという選択肢を -

第18回

TECH

ウイルスバスター2011 クラウドに搭載された3つの新機能 - この連載の一覧へ