情報社会学者の視点から分析

「ニコニコ動画は21世紀のメディア史に残る」

最後は著書『アーキテクチャの生態系』でCGM研究の扉を開いた情報社会学者・濱野智史氏(日本技芸リサーチャー)。日本のCGMについて2007年頃から考察を続けているという濱野氏は「日本におけるCGMが、かなり特殊な現象になっていることを紹介したい」と強調した。

濱野氏は最初にYouTubeとニコニコ動画のトップページを並べて見せ、「YouTubeには普通に人間が映っているのに、ニコニコ動画には人間がほとんどいない。日本のCGMは異様だ」と会場の笑いを誘った。

濱野氏は「CGMをめぐる歴史的背景」として、世界的文脈での「情報社会論」と日本的文脈での「オタク論」を対比する。

世界的にCGMが注目されたのは2000年頃、インターネットの普及で起きた情報産業の構造転換がきっかけといわれている。だが、「日本には1980年代から『オタク』という存在があり、ネット以前からコミケなどCGM的な文化が根付いていた」という側面を指摘した。

続いて「日本のCGM現象を理解するには、その環境に着目する必要がある」と述べ、ニコニコ動画が持つ2つの特異な構造(アーキテクチャー)について解説した。

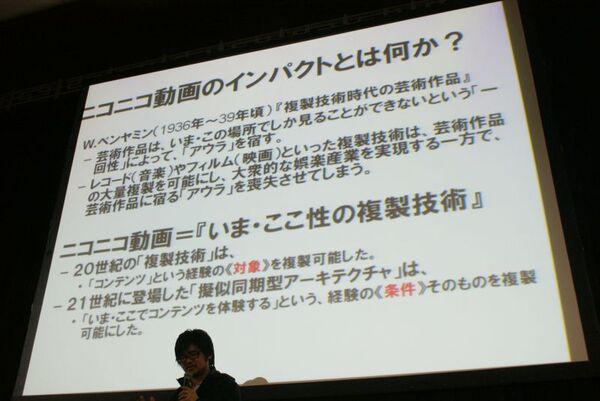

ひとつは「疑似同期型アーキテクチャー」。ニコニコ動画は実際に動画を見ている時間はバラバラでも、「コメント」があることで他のユーザーと同時に見ているように認知される。それにより、「いま・ここで同時にコンテンツを体験する」という経験の「条件」そのものを複製する特異性があるという。

音楽ライブのように「いま・ここ」でしか得られない感動のことを作家の単一性(アウラ)と呼ぶ説(複製芸術論)に対し、ニコニコ動画はコメントを使って「『いま・ここ』という『作家性が生まれる条件』そのものを複製できるようにした」と解説する

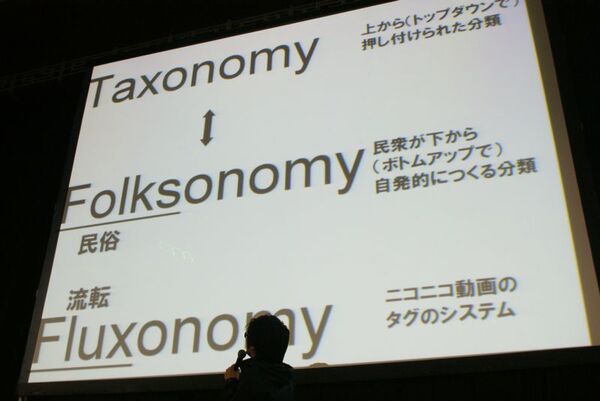

もうひとつはタグを自由に編集できる「流動性」(濱野氏は『Fluxonomy』と呼ぶ)。これでコンテンツをさまざまなジャンルに派生・進化させる「N次創作」が可能になり、これらによって日本のCGM現象は大きく盛り上がったと分析する。

『アーキテクチャの生態系』刊行以来、濱野氏が各所で論じてきたCGM論とニコニコ動画論をまとめた、非常に密度の濃い内容。中でもニコニコ動画を開発した戀塚氏本人を前に、「戀塚さんは本当に神。21世紀のメディア史に残る。私が残します」と宣言した瞬間、一斉に拍手が沸き起こったことは特筆しておきたい。