ストレージとは、大量のデータを厳重に保護し、効率的に管理する情報システム基盤だ。それではストレージとは、どのような機器なのか。データの長期的な保存を可能にする「記憶メディア(記憶媒体)」と「記憶装置」の2つに大別し、両者の違いについて解説していこう

世の中はデジタルデータであふれている

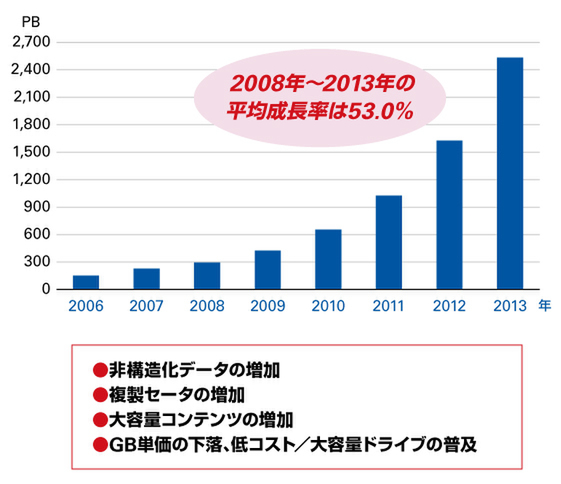

1990年代より1人1台の割合でパソコンを導入する企業が急増した。その結果、契約書や見積書、プレゼンテーション資料などのビジネス文書から、電子メール、顧客情報に至るまで、企業活動にかかわる情報のほとんどがデジタル化され続けている。企業のデジタルデータは、今後も年率50%以上のペースで爆発的に増加するといわれている。このため、情報システム管理部門は、予測が困難なデータ急増の対処に追われている一方で、設備投資コストの削減も迫られている。

このような状況に対処するには、大量のデータを厳重に保護し、効率的に管理する情報システム基盤が必要となる。それが「ストレージ」である。それでは、このストレージとは何なのか。まずは、ストレージをデータの長期的な保存を可能にする「記憶メディア(記憶媒体)」と「記憶装置」の2つに大別し、両者の違いについて解説していこう。

記憶メディアとしてのストレージ

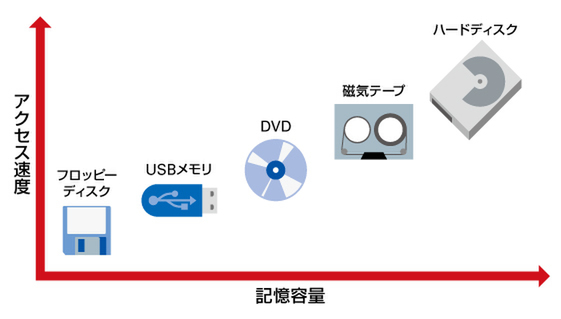

「記憶メディアとしてのストレージ」の代表的な例としては、おもに音楽や映画業界で一般にも幅広く利用されているビデオテープなどの「磁気テープ」、CD-ROMやDVDなどの「光メディア」が挙げられる。ほかには、フロッピーディスクやHDDなどの「磁気ディスク」も記憶メディアとしてのストレージと位置付けられている。

これらの記憶メディア(HDDを除く)は、持ち運ぶことが可能で専用の記録装置に挿入してデータの読み書きが行なわれる。ただし、記憶容量が少なく読書きのアクセスも遅いため、企業の情報システムにおいては、バックアップ装置向けの用途に限定されている。一方、HDDはほかの記憶メディアとは異なり、記憶容量が大きく読書きのアクセスが速いため、通常はパソコンやサーバに接続されて、記憶装置として利用されている。

記憶装置としてのストレージ

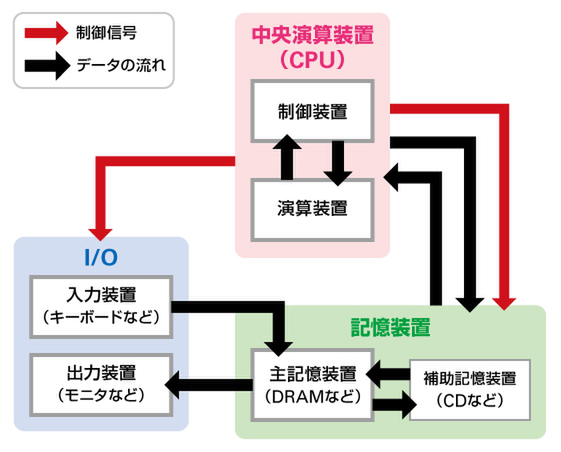

続いて「記憶装置としてのストレージ」について見る前に、まずはコンピュータの基本的な構造について考えてみよう。コンピュータは、キーボードやマウスなどのデータを入力するための「入力装置」、ディスプレイやプリンタなど処理結果など表示する「出力装置」、論理演算を行なう「演算装置」、命令の実行や、周辺装置などの制御をつかさどる「制御装置」入力されたデータ、および命令を記憶するための「記憶装置」の5つの装置から構成されている。

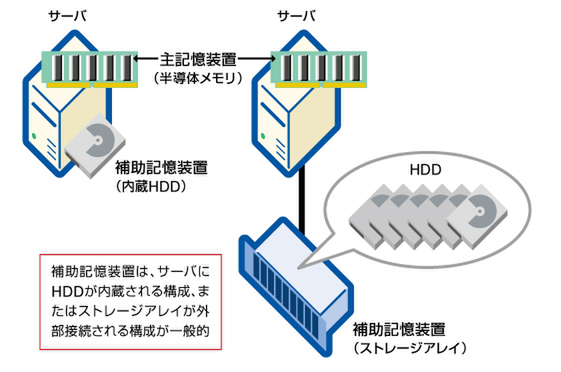

「記憶装置としてのストレージ」は、この5大装置における「記憶装置」に相当する。記憶装置は、サーバからの高速な要求に応じてデータの読み書きを行ない、データの長期保存を実現する装置である。なお、記憶装置はおもに半導体メモリで構成される「主記憶装置」とHDDなどで構成される「補助記憶装置」にわかれている。

通常、サーバはHDDを内蔵するか、もしくは「ストレージアレイ」と呼ばれるストレージ製品と外部で接続し、補助記憶装置として利用している。しかし、補助記憶装置はサーバから見ると、内蔵されているか外付けされているかは問題とならない。単に、サーバと直接接続されている記憶領域として認識されるだけである。

(次ページ、「ストレージ製品の種類」に続く)

この連載の記事

-

最終回

サーバー・ストレージ

クラウド時代に対応するストレージの最新技術 -

第15回

サーバー・ストレージ

ストレージを守るセキュリティ技術 -

第14回

サーバー・ストレージ

ストレージ管理を効率化するテクニック -

第13回

サーバー・ストレージ

サーバ仮想化のためのストレージの機能を探る -

第12回

サーバー・ストレージ

シンプロビジョニングによるストレージ仮想化とは? -

第11回

サーバー・ストレージ

コスト削減を実現するストレージ階層化とは? -

第10回

サーバー・ストレージ

ストレージの災害対策テクノロジー -

第9回

サーバー・ストレージ

バックアップを高速化するレプリケーションの仕組み -

第8回

サーバー・ストレージ

ストレージを使ったバックアップの技術 -

第7回

サーバー・ストレージ

FC/iSCSIとNASの違いを知っていますか? -

第6回

サーバー・ストレージ

ストレージをネットワーク化するFCとiSCSI - この連載の一覧へ