メールアドレスの意味

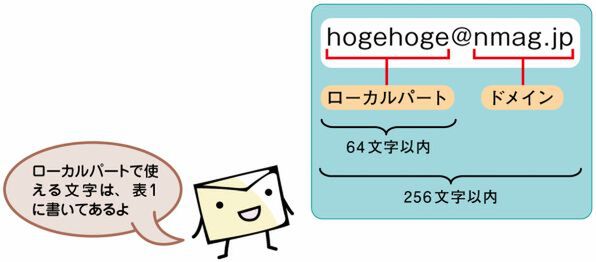

一般的なメールアドレスは、図2のように「@」で区切られた2つの部分に分けられる。@の左側は「ローカルパート」、右側は「ドメイン」と呼ばれる。ローカルパートはユーザーが自由に付けられるが、ドメインは企業やISP(プロバイダ)などの組織ごとに決まっているので、ユーザーが自分の意思で変更することはできない。

メールアドレスはIPアドレスやMACアドレスなどと同じ識別子なので、重複してはならない。ただし、これはあくまで同一ドメイン内に限って適用されるルールだ。ドメインが異なれば、ローカルパートに関しては同じものが存在してもかまわない。たとえば「hogehoge」というユーザー名が気に入っていれば、「hogehoge@example.com」や「hogehoge@example.net」などを取得しても問題ない。

メールアドレスのルール

ユーザーが自由に設定できるローカルパートだが、まったくルールがないわけではない。まず、文字数が64文字以内という制限がある。加えて、ドメインとの合計が256文字以内に収まらなければならない。

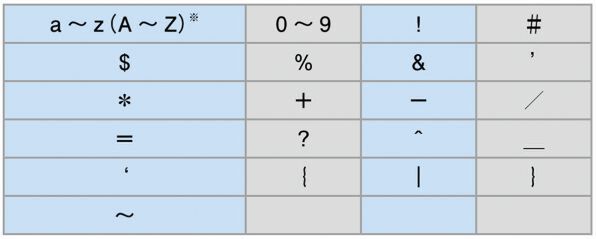

また、使える文字も決まっている。アルファベットや数字、ピリオド(.)やハイフン(-)、アンダーバー(-)あたりは何の疑いもなく使っているだろうが、実はほかにも使える文字がある(表1)。たとえば「*」や「?」などは、MS-DOSでコマンドを叩いていた経験がある人*1なら信じられないだろうが、RFC 2822(Internet Message Format)を読む限り許可されていることがわかる。そのため「i-love-dog.!{*^-^*}!.wanwan@nmag.jp」といった、顔文字を含むようなメールアドレスも不可能ではないのだ*2。

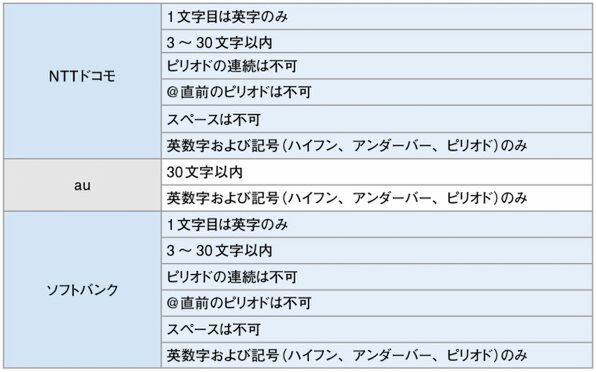

*1:?や*は「ワイルドキャラクタ」や「ワイルドカード」と呼ばれ、指定した部分の文字を特定しないときに使われている。たとえば「dir aaa.*」と入力すれば、拡張子を問わずaaaというファイル名のファイルを表示するという具合だ。 *2:ただし、多くのISPやフリーメールでは、英数字以外に許可しているのは、ハイフンとアンダーバー、ピリオドぐらいまでである。ただし、利用が許可されているからといって、すべての文字が自由に使えるというわけでもない。たとえば、ピリオドをローカルパートの先頭や末尾に使ったメールアドレス(たとえばhoge.hoge.@example.com)は、RFCに準拠していない。また、ピリオドが2個以上連続するローカルパート(たとえばhoge..hoge@example.com)も同様だ。「一部のプロバイダとメールを送受信できない場合があります」という書き方をして、ピリオドの連続したメールアドレスを許可している携帯電話事業者もあるが、いくら迷惑メール対策でも避けたほうが賢明だろう(表2)。

(次ページ、「特別なメールアドレス」に続く)

この連載の記事

-

第6回

ネットワーク

メールシステムの脆弱性とその回避策 -

第5回

ネットワーク

メールを受け取る仕組みはどうなっていますか?? -

第4回

ネットワーク

メールを送受信する仕組みとは? -

第3回

ネットワーク

メールの中身をのぞいてみませんか? -

第2回

ネットワーク

メールを支えるドメイン名とDNSの仕組み -

ネットワーク

電子メールの秘密 - この連載の一覧へ