【JSTnews1月号掲載】特集2

海水の温度差を利用し発電する、持続可能な再生可能エネルギー

2026年01月14日 12時00分更新

気候変動対策として、さまざまな再生可能エネルギーの開発が進められている。海洋では波力や潮力を使った発電手法があるが、佐賀大学では50年以上前から海洋温度差発電(OTEC)の研究を手がけてきた。OTECは、海洋表層の温かい海水と深層の冷たい海水の温度差を利用する発電手法で、熱帯・亜熱帯の地域に適した脱炭素の有力な選択肢になり得る。同大海洋エネルギー研究所の池上康之所長は、マレーシアにOTECの研究施設を作り、島しょ地域に電力を供給するだけでなく、多くの経済効果ももたらすモデル事業の姿を模索している。

25年1月に実証プラント開設

熱帯に適した高い発電効率

2025年1月20日、マレーシアのクアラルンプール近郊のリゾート地であるポートディクソンで海洋温度差発電(OTEC:Ocean Thermal Energy Conversion(オーシャン サーマル エナジー コンバージョン))の実証プラント「UPM-UTM OTECセンター」の設置・開所式典があった(図1)。この施設は、佐賀大学海洋エネルギー研究所の池上康之所長が研究代表を務めるJST の地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム(SATREPS)「マレーシアにおける革新的な海洋温度差発電(OTEC)の開発による低炭素社会のための持続可能なエネルギーシステムの構築」の研究成果として、マレーシア高等教育省の支援によって開設された。基本的に、UPM (マレーシアプトラ大学)とUTM(マレーシア工科大学)が共同で運用管理を担う。

図1 マレーシアに開所した世界初のハイブリッドOTEC(H-OTEC)の実証プラント「UPM-UTM OTEC センター」。開所式典には池上さんをはじめ、日本とマレーシアの政府関係者など合計130人が出席した。

地球温暖化対策として、化石燃料から再生可能エネルギー(再エネ)への移行が世界規模で進んでいる。だが、再エネの代表格である太陽光発電と風力発電は、天候や季節による発電量の変動が大きい。そこで、安定供給可能な再エネの1つとして注目されているのが、池上さんらが研究開発を進めているOTECである。

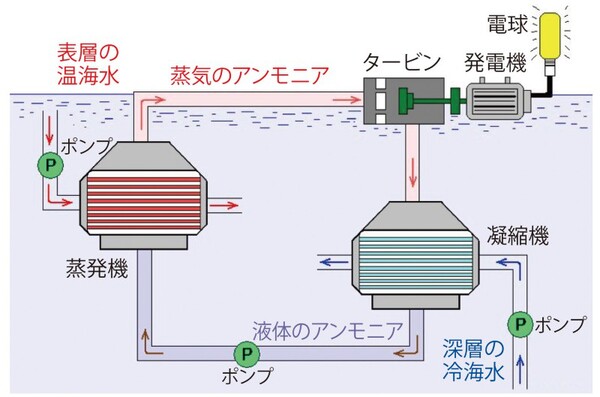

OTECは、太陽光によって温められた海洋表層の海水と、海面から600~1000メートルの深さの海水との温度差を利用して発電する技術だ。両者の温度差が大きいほど発電効率が高くなるため、表層海水が20~30度、深層海水が5度前後となる熱帯や亜熱帯に適している。現在、研究の主流であるクローズドサイクル方式では、沸点の低いアンモニアや代替フロンを「作動流体」としてポンプでパイプ内に循環させるのが特徴だ。表層の温かい海水で作動液体を気化させて発電タービンを回した後、深層の冷たい海水で液体に戻して再び表層まで運んで気化させることを繰り返す(図2)。

図2 クローズドサイクル方式のOTECの概念図。沸点の低いアンモニアなどを「作動流体」としてポンプでパイプ内を循環させる。表層の温かい海水を使って作動流体を蒸発させ、その蒸気でタービンを回して発電した後、深層の冷たい海水を使って液体に戻す。図:佐賀大学提供。

最適システムの構築に半世紀

「久米島モデル」世界が注目

OTECの原理そのものの考案は、130年以上前にさかのぼる。しかし、実用化は遅々として進まなかった。その理由は発電コストにある。技術的には可能であっても、経済的に困難とされて実用化が見送られるアイデアは少なくない。OTECも1973年のオイルショックで一度は注目されたものの、その後、原油の価格と供給が安定するにつれて、表舞台から消えつつあった。だが、最近になり地球温暖化対策として再エネの重要性が認識され、再び研究開発が盛んになっている。

池上さんは1982年に佐賀大学に入学し、OTEC研究の第一人者である元佐賀大学学長の故上原春男教授を恩師とし、二人三脚で研究を進めてきた。「元々、第1次オイルショックの記憶が強くあり、それがエネルギーについて研究するきっかけでした。高校生の時、近隣の佐賀大学でOTECの研究をしていると知り、せっかくならユニークな研究がしたいと考えました」と振り返る。

OTECの仕組み自体はシンプルだが「温度差を使って発電のサイクルを回していくには、海水と作動流体との間で熱を交換する熱交換器や、作動流体そのものが重要となってきます。そしてそれを個別の技術ではなく、システムとして作り上げることが必要です」と池上さんは指摘する。そこで、作動流体としてアンモニアに少量の水を加えることで熱効率を向上させる手法を最適化した「ウエハラサイクル」を開発したり、代替フロンなど別の物質を利用する方法を研究したりしてきた(図3)。

さらに、温かい海水と冷たい海水の熱を効率良く作動流体に伝えるためにプレート式熱交換器を考案。プレートの材料や形状についても試行錯誤を繰り返した。池上さんらが組み上げたシステムは、100キロワット級の実証プラントとして2013年から沖縄県の久米島で稼働し、実証している。このシステムは、実際の海水を使って発電を成功させ、長期間連続運転をした世界初のケースとなった。発電だけでなく、取水した海洋深層水を活用する産業が島に経済効果をもたらしている点から「久米島モデル」として注目され、これまで90カ国以上から視察者が訪れている。

発電と同時に海水を淡水化

チタンより安価な方式を開発

しかし、実用化に向けては、より大規模なプラントによる実証が求められる。また、地域経済に貢献するためには、さらなる付加価値をもたらすことも必要だ。そこで、池上さんらはマレーシアをパートナーに選び、SATREPSで共同研究を進めることとした。相手国にマレーシアを選んだ理由として「2012年にマラッカで開催されたユネスコ政府間海洋学委員会(IOC)西太平洋地域小委員会(WESTPAC)ワークショップで、マレーシア側からぜひ一緒にやりたいという申し出があって基本合意書を締結しました。マレーシアにおけるOTECの可能性に加えて、相手側の研究体制がしっかりしていたことが決め手になりました」と池上さんは話す。

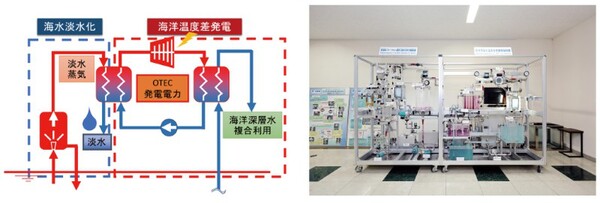

池上さんらがマレーシアに設置した実証用プラントは、発電と同時に海水を淡水化する「ハイブリッドOTEC(H-OTEC)」である。H-OTECは、タービンを回す基本的な仕組みはクローズドサイクル方式のOTECと同じだが、蒸発器に用いる熱源が異なる。クローズドサイクルのOTECでは、蒸発器の熱源として温かい海水をそのまま使うが、H-OTECでは、真空に近い気圧にしたフラッシュ蒸発器に温かい海水を送り込み、25度程度の水蒸気にする(図4)。この水蒸気をアンモニア蒸発器に送り込むと、作動流体であるアンモニアが温められて気化し、それと同時に、水蒸気は冷やされて液体の淡水になる。この水を回収するという仕組みだ。

図4 H-OTECの仕組みの概念図(左)と教育用装置(右)。フラッシュ蒸発器で表層水を高温の水蒸気にしてアンモニア蒸発器に送り作動流体を気化させ、アンモニア凝縮器で冷たい深層水を使い、作動流体を液体に戻す。図:佐賀大学提供

アンモニア蒸発器に水蒸気を送り込むことには、別のメリットもある。クローズドサイクル方式の蒸発器で用いる熱交換器では、海水を流し込む際にフジツボなど固着動物の付着を防ぐため、高価なチタンを使う必要がある。しかし、H-OTECでは熱交換器に通すのは水蒸気なので、その必要がない。また、アンモニアを液化する熱交換器に流す深層水には固着動物の幼生がほとんどいないため、いずれの熱交換器の金属プレートも、チタンよりも安価なステンレスで作製できるのだ。

養殖、化粧品、温浴にも利用

「マレーシアモデル」を世界へ

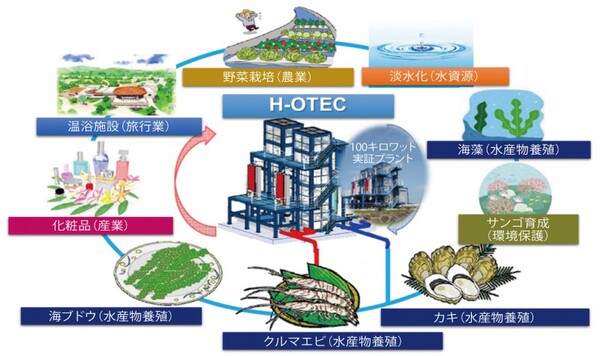

UPM-UTM OTECセンターの実証プラントでは、発電や淡水供給の他にも、栄養分の多い深層海水を利用した養殖や化粧品の製造、温浴施設への廃熱利用など複合利用形態の経済効果の検討およびモデル構築を進めている(図5)。これには、海洋中の藻場の育成などによる二酸化炭素吸収というブルーカーボン事業も含まれる。こうした「マレーシアモデル」は、グリーントランスフォーメーション(GX)の社会モデルとして、他のアジア諸国や太平洋の島しょ地域への展開が期待されている。

気候変動が急速に進んでいる現在、OTECに対する注目度は高まるばかりだ。特に、地球温暖化による海面上昇の危機に直面している島しょ地域では重要視されている。2023年にドバイで開催された、国連気候変動枠組条約第28回締約国会議(COP28)では、小島しょ開発途上国32カ国から成る国際組織SIDS DOCKが「小島しょ国において広大な海の資源は最後の砦(とりで)である」とし、主要な議題の1つとしてOTECを取り上げた。

COP28の直前には、パラオの公共インフラ担当大臣やトンガ、サモア、ツバルの国連代表部が佐賀大学の海洋エネルギー研究所と久米島にある研究所を視察し、OTECが発電だけではなく海洋深層水利用を通じたスタートアップ支援に貢献していることを強調。最近では2025年8月に、パラオの議会・政府関係者が視察に訪れるなど、OTECの導入に向けた動きが着々と進んでいる。

商用化に向けた課題は大型化

洋上プラントへの挑戦も視野

SATREPSの支援は2025年で終了したが、池上さんは「JSTの世界トップレベルの支援と国際協力機構(JICA)を通じた社会実装につながる方向性により、研究で終わらせるのではなく事業化を目指すプロジェクトとして、とても進めやすかったです」と総括する。マレーシアのサバ州政府が、H-OTECを導入するために法整備をしたことも、事業化を進める際の後押しとなった。

現在はUPM-UTM OTECセンターでの成果を基に、サバ州で1メガ(メガは100万)ワット級の実用プラント建設が検討されている段階だ。一方、100キロワット級のプラントが実証された久米島でも1メガワット級のプラント建設の計画が進んでいるという。

今後の目標として、池上さんは商用化に向けた100メガワット級のプラント建設をゴールに設定している。なぜなら、ある程度大規模なプラントでないと、化石燃料の発電に対して競争力を持つ電力単価にならないからだ。10メガワット級の発電施設なら、同規模の太陽光発電施設の100分の1の面積で済むというメリットもある。

さらに、洋上プラントでのOTECも研究が進む。現在、運用しているプラントはいずれも陸上に設置しているが、くみ上げた深層海洋水を陸上の施設に輸送するパイプの設置にコストがかかる。洋上にプラントを設置し、陸上には電力だけ送るようにすればコストダウンが可能だ。

洋上プラント建設の場合、多くの島しょ地域は急に深くなる海に囲まれているため、設置場所が沖合になり過ぎる恐れも小さい。同じ再エネとして注目を集めている洋上風力発電の発電量は1基あたり約10メガワットだが、OTECプラントは約100メガワットであり、設置数を10分の1にできる。佐賀大学で上原さんから池上さんに引き継がれた、50年以上も続くOTECの研究開発は、エネルギーや地球温暖化の問題解決だけにとどまらず、多様で持続可能な開発に貢献する技術として、飛躍の時を迎えている。

この連載の記事

-

第74回

TECH

白亜紀から続くロマンに惹かれて挑む、浮遊性有孔虫の研究 -

第73回

TECH

出芽酵母を用いて環状DNA発生の仕組みを明らかに -

第72回

TECH

病原細菌が植物の葉の気孔を開いて侵入する仕組みを発見 -

第71回

TECH

原子分解能電子顕微鏡法で、結晶粒境界における添加元素の拡散状況を観察 -

第70回

TECH

有機フッ素化合物を分解する新たな技術を開発 -

第69回

TECH

小中高生の可能性を広げる「次世代科学技術チャレンジプログラム」 -

第68回

TECH

和食に欠かせない魚の安定供給を目指す、持続可能な魚の養殖システム -

第67回

TECH

「見つける・調べる・操る」をキーワードにRNAの化学修飾を探求 -

第66回

TECH

あらゆる元素を扱う無機合成化学で新材料を創出し、社会問題の解決へ -

第65回

TECH

手術後の胆汁の漏れを防ぐ新たなハイドロゲルを開発 -

第64回

TECH

脳内の隙間細胞による、記憶を選んで残すメカニズム解明へ - この連載の一覧へ