【JSTnews12月号掲載】特集1

産学連携で理想の分析システムを実現! 「超臨界流体クロマトグラフィー」が開く未来の科学

2025年12月08日 12時00分更新

二酸化炭素(CO₂)に一定以上の温度・圧力を加えると、液体と気体の両方の性質を併せ持つ超臨界流体の状態になる。島津製作所(京都府京都市)と九州大学の馬場健史教授らは、この超臨界CO₂を溶媒として試料中の成分を分析する超臨界流体クロマトグラフィー(SFC)の機能を拡張したシステムを世界に先駆けて開発・製品化した。多様な化合物を対象に成分の抽出から分離・分析までを自動化することで、幅広い分野の基礎研究や応用研究における新たな分析技術の提供と発展に貢献している。

構造異性体の分離が研究の原点

使いやすい日本製装置を開発へ

食品の安全検査や病気の診断では、採取した試料にどのような成分が含まれているかを明らかにすることが重要だ。クロマトグラフィーは、試料成分と充填(じゅうてん)剤との相互作用を利用してさまざまな成分を分離させ、分析可能にする手法であり、分析現場で不可欠となっている。

クロマトグラフィーには、気体を移動相に用いるガスクロマトグラフィー(GC)、液体を移動相に用いる液体クロマトグラフィー(LC)などがある。近年特に注目されているのが、気体と液体の両方の性質を持つ超臨界流体を移動相とする超臨界流体クロマトグラフィー(SFC)である。液体に溶けやすい成分だけでなく、気化しやすい成分まで幅広く測定できる上、同じ分子式を持ちながら、結合している官能基や、置換基の位置や立体配置が異なる異性体など、他の手法では分離が難しい成分も高度に分離できる。

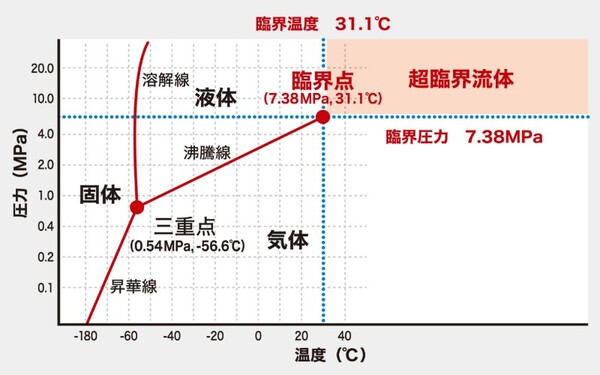

SFCで溶媒として広く使用されているのが、CO₂を加圧して得られる超臨界CO₂である(図1)。CO₂は他の物質と比較して臨界温度が31.1度と低く扱いやすい上、低粘性で高拡散性を持ち、残留性や毒性は極めて低い。さらに、常温・常圧に戻すと揮発し、濃縮の手間が省けることから、目的の物質の分離や精製に適している。また、有機溶媒の使用量も低減できることから、環境負荷の少ない溶媒として注目されている。

九州大学の馬場健史主幹教授とSFCの出合いは、大阪大学大学院工学研究科の博士課程時代にさかのぼる。当時の研究対象だった天然ゴムのイソプレン系化合物には、多数の構造異性体が存在していたが、LCではそれらを十分に分離できず、博士号の取得に暗雲が立ち込めていた。その時、当時の指導教員であった福﨑英一郎助教授(現・大阪大学教授)からSFCを用いたポリマー分析の第一人者であった大阪大学基礎工学研究科の右手浩一助教授(現・徳島大学名誉教授)を紹介され、SFCによる分離を試してみたところ、複数の構造異性体の分離に成功。この経験がSFC研究の原点だと語る。

その後、馬場さんは生体内の代謝物を包括的に解析するメタボロミクス研究に取り組む中で、水に溶けにくい疎水性代謝物の解析にSFCが有効であることを再認識した。しかし、当時主流であった海外メーカー製のSFC装置は、故障すると修理に半年以上かかることもあり、研究が滞る大きな要因となっていた。馬場さんは「より使いやすいSFC装置を自らの手で開発したい」という思いを強め、国内メーカー各社に共同開発を打診したが、いずれも実現には至らなかった。そんな中、唯一、島津製作所だけが「ビジネスとして採算が取れるかわかりませんが、一緒にやりましょう」と応じてくれ、このSFC 装置の共同開発が始まった。

抽出・分析・測定を一気通貫に

先端計測プログラムで研究加速

馬場さんが思い描いた「理想の装置」とは、試料から成分を直接抽出できる超臨界流体抽出(SFE)とSFC、質量分析の3つを連続して接続した自動分析システムだ。成分の抽出から分離・検出までを1つのシステムで連続的に実行できれば、装置間で試料を移動させる手間が省けるだけでなく、その過程で試料が空気や光に触れて変質するリスクも回避できる。さらに、SFEを用いることで、煩雑な前処理工程を大幅に削減できる。SFEとSFCは同じ溶媒を使用するため、本来であれば接続は容易なはずだ。だが当時は、多数の試料を自動処理できるSFE装置が市販されておらず、SFEとSFCの接続は研究室レベルの試みにとどまっていた。

島津製作所の開発メンバーに選ばれた舟田康裕グループマネージャーは、学生時代にSFCの研究に携わり、SFC装置のトラブル対応で苦い経験を幾度も味わっていた。そのため、開発は一筋縄ではいかないことを予感し、不安もあったという。しかし同時に、未知の領域にも果敢に挑戦するという島津製作所の社風が、大きな後押しとなった。

こうして2011年に産学協同プロジェクトが始動し、翌年には馬場さんをチームリーダーとして、JSTの先端計測分析技術・機器開発プログラムに採択された。「申請書にプロトタイプの完成予定日を明記したことで、開発スケジュールが自ずと決まり、チーム全員が目標を共有することによって研究が加速しました。研究費により人材を確保できただけでなく、学生に研究テーマを与えることで次世代の人材育成にもつながりました」と馬場さんは振り返る。

バルブの改良で圧力が安定

高精度での定量分析が可能に

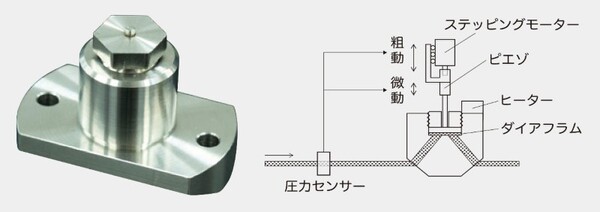

システム実現において鍵となったのが、SFCの出口側のバルブ、すなわち「自動背圧制御装置」だ。SFCを実施するためには、CO₂を超臨界流体に保つために、おおよそ10メガパスカルの圧力を安定的に維持する必要がある。しかし、わずかに圧力が変動するだけで、成分の分離に影響を及ぼしてしまうのだ。

従来のSFC装置では、超臨界CO₂に溶け込んでいた成分が減圧時にバルブ出口付近で結晶化し、流路が詰まり、圧力が不安定になるという問題があった。また、バルブ空間の容積が大きいと、質量分析計での測定精度が低下することも課題だった。これらの問題を解決するためには、当時150マイクロ(マイクロは100万分の1)リットルあったバルブ空間の容積を、10マイクロリットル以下に抑える必要があった。

この自動背圧制御装置の高性能化という難しい課題を担当したのが、島津製作所みらい戦略推進室の後藤洋臣室長だ。理論の検討から始め、設計図を書き起こし、試作品を作っては当時大阪大学にあった馬場さんの研究室に持ち込み、テストと改良を幾度も繰り返したという。試行錯誤を重ね、2012年1月に装置が完成(図2)。後藤さんは、子どもが入院した時に病院で見た、点滴チューブの流量を調整するつまみからこの着想を得たそうだ。その発想から生まれた新しいバルブは、容積わずか0.7マイクロリットルという、当初の目標を大きく上回る極小サイズを実現した。

この新しい自動背圧制御装置の開発により、従来は流路を分岐して接続していた質量分析計をSFCに直接接続し、試料の全量を質量分析計に導入することが可能になった。その結果、定量再現性が飛躍的に向上するとともに、従来のLCの6倍の高感度で測定できるようになり、さらにシステム全体の構造がシンプルになったことで保守性も大幅に向上した。開発はその後さらに加速し、2014年には実機に近い試作機が完成、翌年1月には超臨界流体クロマトグラフ分析・抽出システム「Nexera(ネクセラ) UC」を共同発表した(図3)。

残留農薬の検査で効果を実証

グリーンケミストリーも実現

Nexera UCは、前処理から測定までを全自動化しただけではない。従来のSFCの弱点とされた親水性化合物の分析にも対応し、SFCとLCを融合した「ユニファイドクロマトグラフィー」の手法を世界に先駆けて実用化した。

SFCで親水性の化合物を分析する際には「モディファイア」と呼ばれるメタノールなどの有機溶媒を超臨界CO₂に加えるが、従来は30~40パーセント程度までを添加していた。Nexera UCでは、モディファイアを100パーセント添加するLCモードでの分離を可能にすることで、疎水性化合物から親水性の化合物までの非常に幅広い化合物を同時に分析できるようになった。

さらに、SFCではCO₂が超臨界状態から気体状態へ移行する際、体積が約500倍に一気に膨張し、試料が飛散するという課題があった。Nexera UCでは、独自に開発した気液分離セパレーターを搭載し、体積膨張による溶出液の飛散を効果的に抑制することができ、試料の高効率な回収が可能になった。これにより、試料が汚染されることなく少量の容器にも正確に分けて取ることが可能となった(図4)。

装置の開発と並行して、馬場さんらは分析手法そのものの開発にも取り組んだ。食品分野の残留農薬検査と医療分野の臨床血液検査をモデルケースとして、それぞれ、宮崎県総合農業試験場の安藤孝部長(現:食品検査・研究機構)、神戸大学大学院医学研究科の吉田優准教授(現:兵庫県立大学環境人間学部・教授)と連携し、多様な試料を用いた徹底的なテストを実施。トラブルシューティングを含め、分析手法の精度と再現性を高めた。

「残留農薬の検査は工程が非常に多く、特に前処理には分離や精製といった熟練の技術が必要です。食品が流通する前に結果を出す必要があるため、検査の省力化・迅速化は大きな課題でした」と、島津製作所LCビジネスユニットの尾和道晃副ビジネスユニット長は振り返る。そこで、人の手による前処理を最小限に抑えるために、農作物を粉砕して脱水剤と混ぜ、専用の容器に封入するだけで分析可能な手法を開発。これにより、従来35分要していた前処理工程をわずか5分に短縮することに成功した(図5)。さらにそれまで数日を要していた検査結果が翌日には出せるようになり、この手法の有用性を示した。加えて、有機溶媒の使用量を従来比で94.2パーセントも削減することで、環境負荷の低減を実現し「グリーンケミストリー」の実践にもつながった。

そして今は…

バイオ技術基盤に取り組む

世界で勝負できるツールを

これまでに開発された一連の分析システムは、煩雑な前処理を必要とせず、全自動かつ高速で分析でき、幅広い性質を持つ成分の分析にも貢献した。この取り組みが評価され、馬場さんと島津製作所は第50回井上春成賞を受賞した。受賞を受けて、馬場さんは「SFCの可能性を世の中に知っていただける非常に良い機会になりました。今後は、GC、LCと並ぶ一般的な分離手法として利用されるように、さらに積極的に開発に取り組んでいきたいです」と語る。現在も毎月会議を実施し、さらなるSFCの装置の改良やアプリケーションの開発を手がけている。

また、馬場さんは2023年からJSTの革新的GX技術創出事業(GteX)で、九州大学、早稲田大学、産業技術総合研究所、新潟大学、徳島大学、山口大学などから成る研究グループのチームリーダーも務めている。微生物、植物などによるバイオものづくりを加速させるための技術基盤である「次世代バイオものづくりを駆動する高度オミクス計測・解析基盤の開発」に取り組んでおり、ゆくゆくは世界で勝負できるバイオものづくりにおける強力なツールを提供したいと意気込む。

「分析技術は、科学と社会を支える根幹です。基礎研究だけでなく、医療、創薬、化学・食品工業、農業など、あらゆる分野で分析データの重要性が高まってきています。個別化医療の時代も到来し、分析技術の役割は今後さらに大きくなるでしょう。社会に広く貢献したいと考える人にこそ、この分野に挑戦してほしいです」と馬場さんは若手研究者への期待を語る。

この連載の記事

-

第74回

TECH

白亜紀から続くロマンに惹かれて挑む、浮遊性有孔虫の研究 -

第73回

TECH

出芽酵母を用いて環状DNA発生の仕組みを明らかに -

第72回

TECH

病原細菌が植物の葉の気孔を開いて侵入する仕組みを発見 -

第71回

TECH

原子分解能電子顕微鏡法で、結晶粒境界における添加元素の拡散状況を観察 -

第70回

TECH

有機フッ素化合物を分解する新たな技術を開発 -

第69回

TECH

小中高生の可能性を広げる「次世代科学技術チャレンジプログラム」 -

第68回

TECH

和食に欠かせない魚の安定供給を目指す、持続可能な魚の養殖システム -

第67回

TECH

「見つける・調べる・操る」をキーワードにRNAの化学修飾を探求 -

第66回

TECH

あらゆる元素を扱う無機合成化学で新材料を創出し、社会問題の解決へ -

第65回

TECH

手術後の胆汁の漏れを防ぐ新たなハイドロゲルを開発 -

第64回

TECH

脳内の隙間細胞による、記憶を選んで残すメカニズム解明へ - この連載の一覧へ