【JSTnews9月号掲載】特集1

目に見えない“心の傷”を可視化。「子どもや若者の虐待・抑うつ・自殺ゼロ化社会」を目指す

2025年09月08日 12時00分更新

ストレスや虐待による心の傷は、身体的にも遺伝子の発現や脳内物質への影響があることが近年の研究からわかってきた。目に見えない心の傷を可視化できれば、精神的な病気に対する新たな治療の道が開ける可能性がある。神戸大学大学院医学研究科の菱本明豊教授は、子どもの虐待抑制や若者の抑うつ、さらに自殺リスクまでを包含したバイオマーカーの開発や生物学的仕組みの研究を通して、子どもや若者の虐待・抑うつや自殺をなくすべく、臨床医と研究者という両方の視点から研究に取り組んでいる。

震災で心のケアに関心集まる

早期介入で自殺を防止へ

トラウマや心的外傷後ストレス障害(PTSD)といった心の傷を表す言葉は、1995年1月に発生した阪神・淡路大震災以降、国内でも広く知られるようになった。医師の間でも心のケアに対する関心が高まり、当時、神戸大学の医学部生だった菱本明豊教授が精神科医の道を歩むきっかけにもなった。そこでわかったのは、精神医学の分野では疾患の原因究明が進んでいないことだった。

最近になってようやく、アルツハイマー病など一部の病気については分子レベルでの病態の解明が進んできたが、統合失調症やアルコール依存症、うつ病などの多くの精神的な病気は、いまだに原因が不明確な「症状」として診断されている。臓器としての脳そのものを研究するニューロサイエンスは進んだものの、精神医学の疾患解明までには至っていないのが現状だ。

心を科学的に可視化することはなぜ大事なのか。例えば、臨床において希死念慮などが明らかな場合、医師はそこに焦点を当てて治療ができる。一方で、患者の状態が表出せず、医師との面談でも判断しづらい場合もある。自殺を決意した人ほど心が落ち着いて安定しているように見え、その状態をどう捉えるかは臨床医でも難しいと菱本さんは話す。

一般に、自殺未遂は既遂の10倍以上の件数があると考えられており、自身だけではなく家族や友人など周囲の人間にも大きな影響を与える。「心には限界点があり、ある日突然限界を超えてしまうことがあります。その前に、危険な状態を可視化できれば、早期に介入して防止することも可能です」。心の状態の可視化に向けては、2015年に厚生労働省が設けた労働安全衛生法としてのストレスチェック制度により、労働者の心理的負担の程度を把握することを企業に義務付けている。だが、それ以外の心の状態も可視化し、自身の状態を客観視できるようにすることは、治療やサポートのためにも極めて重要だと菱本さんは語る。

エピゲノムワイド関連解析を応用

遺伝子の後天的な変化に着目

菱本さんは、研修医の時期から心の研究に取り組み、当時神戸大学で講師を務めていた白川治客員教授に指導を受け、国内では初めてとなる自殺の遺伝学的研究に取り組んできた。海外では、精神を安定させる働きを持つ神経伝達物質の「セロトニン」が不足すると心が不安定になり、自殺につながりやすくなるという報告はあったが、当時実際に脳を調べた研究は少なかったという。死後に脳を検体することへの抵抗も強く、時間の経過によって脳の状態が変化してしまうという課題もあった。

そこで菱本さんらが考えついたのが、脳そのものではなく血液から遺伝子情報を調べる方法だ。菱本さんは米国留学中に、ゲノムワイド関連解析(GWAS:Genome-Wide Association Study(ゲノムワイドアソシエイションスタディ))を使った研究をしていた。GWASは、生物の遺伝情報であるゲノム全体から疾患の遺伝要因を調べる手法で、2010年にはこの手法によって糖尿病など身体疾患の候補遺伝子が数多く見つかった。

日本に帰国した2008年に、菱本さんはこれまで続けてきた研究をGWASに拡張した。限られた研究予算の中、約10年をかけて自殺既遂者のGWASを行い19年に世界に先駆けて自殺者の遺伝学的要因の存在を実験科学的に証明した。ゲノム研究は生まれ持った遺伝要因が自殺行動につながることを意味し、差別や偏見を生む可能性がある。そこで着目したのが「エピゲノム」だった。エピゲノムとは、DNAの塩基配列の変化を伴わない遺伝子発現の制御機構を指し、加齢や環境によって後天的に変化することで、さまざまな疾患に関与することがわかっている。つまり、エピゲノムワイド関連解析(EWAS:Epigenom-Wide Association Study(エピゲノムワイドアソシエイションスタディ))を用いて網羅的にエピゲノムを調べることで、遺伝的要因だけでなく環境や生活習慣が疾患にどのような影響をもたらすかがわかる可能性があると考えたのだ。

虐待によりエピゲノム老化

治療・休息で若返りも可能

菱本さんがエピゲノムを研究する理由は、ゲノムは一生変わらないのに対し、エピゲノムは介入によって改善できる点にある。2013年に米国のスティーブ・ホルヴァート博士が提唱した「エピジェネティック・クロック」は、エピゲノムの状態を解析することで、誕生してから何年経ったかという実年齢とは別に、生物学的年齢であるエピゲノム年齢を評価する手法だ。生物がストレスやダメージを受けると、実年齢よりも速く老化が進むことがわかっていることから、心の状態を可視化する方法の1つになり得る。

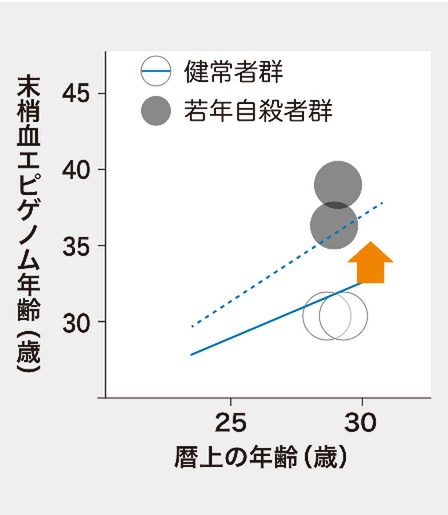

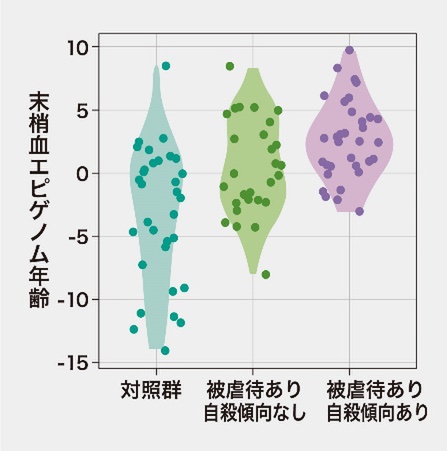

神戸市では監察医制度が残っており、死因不明の遺体が発見された場合は、神戸大学で解剖が行われている。こうした背景もあり、神戸大学では国内では唯一、アジアでは最大となる1600例の自殺者のDNA試料を持つ。菱本さんらは、この試料を検証し、10~30代の若年自殺者のエピゲノム年齢は通常より10歳も老化していることを明らかにした(図1)。さらに、10代の被虐待歴のある子どもの血液試料を解析した結果、対照群と比較して被虐待歴ありの子どものエピゲノム年齢が老化し、特に自殺傾向のある子どもほど、老化が著しいことも確認されている(図2)。

興味深いのは、老化が進んでしまっていても、心身を休ませたり治療したりすることでエピゲノム年齢を若返らせることができる点だ。若いうつ病の患者では、3カ月ほど治療を受けるとエピゲノム年齢が1歳程度若返る場合もあるという(図3)。自身の改善状態を数値として具体的に見せられるようにすることは、患者にとっても良いメッセージになると菱本さんは指摘する。

さらに、うつ状態や攻撃的な状態など、情動不安定な状態にどうして陥るのか、ゲノム・エピゲノム研究によって原因を調べられる可能性もあると語る。世界的にも自殺が大きな問題になっていることは、そうした研究がこれまでタブー視されてきた欧米で、研究が一気に進んでいることからも推察される。2020年には、菱本さんが立ち上げから参画した国際自殺遺伝学コンソーシアム(International Suicide Genetics Consortium(インターナショナルスーサイドジェネティクスコンソーシアム))が設立され、トップジャーナルに載るような研究成果が世界的なチームで発表されている。

最近では、自殺の原因となるリスク遺伝子もあれば、自殺を抑制する遺伝子もあることがわかってきたという。「研究は今が勃興期です。この5~6年で創薬や新しい治療法の発見に結び付きそうな知見が得られ、あと10年ほどで大きなブレークスルーが出てくるかもしれません」と菱本さんは目を輝かせる。

脳の画像を比較し、要因を探る

AIの活用やELSIの検討進む

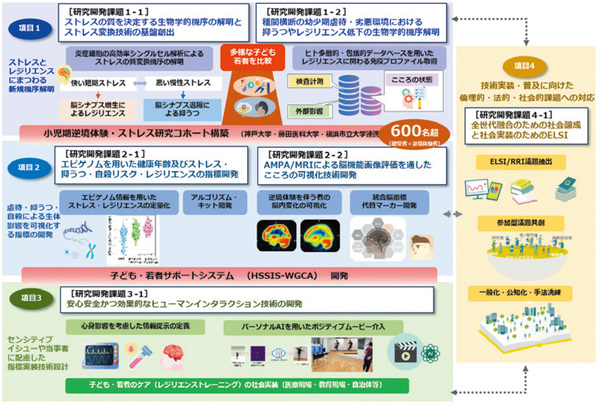

菱本さんはこれまでに多くの実績を上げてきたが、2023年に採択されたJSTのムーンショット型研究開発事業の目標9ではプロジェクトマネージャーを務め、研究を加速させている。採択された要素研究の成果が認められ、25年4月からはコア研究へ移行し、新たに①ストレスとレジリエンス(回復力)にまつわる新たな機序(仕組み)の解明、②虐待・抑うつ・自殺による生体影響を可視化する指標の開発、③センシティブイシューや当事者に配慮した指標実装技術の設計、④技術実装・普及に向けた倫理的・法的・社会的課題への対応という4つの研究開発項目に取り組む(図4)。

生体への影響を可視化する方法としては、エピゲノム以外に、横浜市立大学の宮﨑智之教授らのチームが独自に開発した、脳の陽電子放射断層撮影(PET:Positron Emission Tomography(ポジトロンエミッショントモグラフィー))検査を用いた研究も実施。虐待を受けた経験や自殺行動がある人とそういった傾向がない人の脳の画像を比較し、情報伝達の中心的な役割を担うAMPA受容体の状態の違いを調べてその要因を特定するというものだ。

これらの研究では、子ども自身が言葉にすることや表面から見つけることが難しい、被虐待・自殺リスクを予測するバイオマーカーの開発や、情動不安定性を増大させるようなエピゲノムおよび遺伝子の発現の解明を目指す。また、新たな治療法として、さまざまな刺激で神経の働きを調整する仕組みであるニューロモデレーション治療の検討も進める。従来の物理的な刺激ではなく、コンピューターのアプリケーションでの刺激の代替や、人工知能(AI)などの最新テクノロジーの活用も視野に入れているという。さらに、社会実装する際の倫理的・法的・社会的課題(ELSI:Ethical,Legal and Social Issues(エシカルリーガルアンドソーシャルイシュー))も併せて検討していく。

コロナ禍で学生の自殺者増加

生物学的なアプローチも必要

心の可視化に関しては今後も研究を積み重ねていく必要があると話す菱本さん。神経科学や精神医学は患者から話を聞いて、研究に落とし込んでいく必要があり、臨床と研究を同時に行うことでやりたい研究が見えてくるところもあるという。

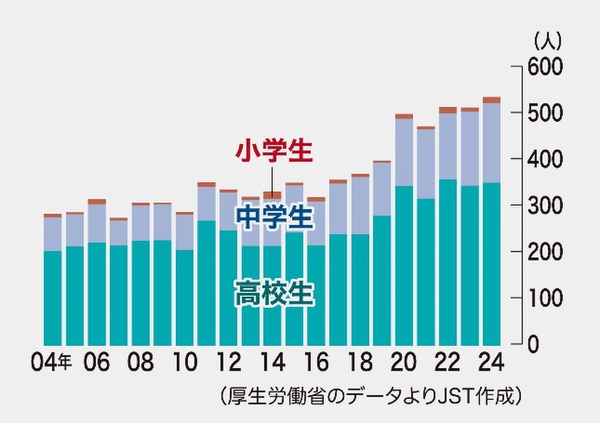

菱本さんが研究を続ける理由の1つに、今も続くコロナ禍の影響を何とかしたいという思いがある。それまで国内の自殺者数は減少していたが、再び増加傾向にあるという。直近の2024年度では自殺者の全体数は昨年度より減少したが、小中高校生の自殺者は増加傾向にある(図5)。少子化が進む中でこの影響は大きく、教育や行政も含めた社会的な対策も大事だが、生物学的なアプローチからも働きかける必要があると語る。

こうした中で菱本さんが期待しているのは、若い世代の研究者が自分たちの手で心の問題を解き明かしていくことだ。大事な成長期にコロナ禍の3年間を過ごした子どもたちは、これまでの人類とは違う強さで社会をポジティブに捉え、新しい対人関係を築いていくだろう。「SNSの発達など情報化が進み、さまざまな変化が目まぐるしく起こる現代社会でこれからどう生き抜いていくか、次世代の研究者に期待したいです」と菱本さんは語った。

この連載の記事

-

第74回

TECH

白亜紀から続くロマンに惹かれて挑む、浮遊性有孔虫の研究 -

第73回

TECH

出芽酵母を用いて環状DNA発生の仕組みを明らかに -

第72回

TECH

病原細菌が植物の葉の気孔を開いて侵入する仕組みを発見 -

第71回

TECH

原子分解能電子顕微鏡法で、結晶粒境界における添加元素の拡散状況を観察 -

第70回

TECH

有機フッ素化合物を分解する新たな技術を開発 -

第69回

TECH

小中高生の可能性を広げる「次世代科学技術チャレンジプログラム」 -

第68回

TECH

和食に欠かせない魚の安定供給を目指す、持続可能な魚の養殖システム -

第67回

TECH

「見つける・調べる・操る」をキーワードにRNAの化学修飾を探求 -

第66回

TECH

あらゆる元素を扱う無機合成化学で新材料を創出し、社会問題の解決へ -

第65回

TECH

手術後の胆汁の漏れを防ぐ新たなハイドロゲルを開発 -

第64回

TECH

脳内の隙間細胞による、記憶を選んで残すメカニズム解明へ - この連載の一覧へ