業務を変えるkintoneユーザー事例 第226回

笑えて、じ~んと来る業務改善と内製化の話

京都の葬儀社がモーレツ業務をkintone化 人と向き合う本来の仕事へ

2024年06月24日 09時00分更新

kintone hive 2024 Osakaのトップバッターとして、Zeppなんばを埋め尽くした聴衆の前に姿を現したのは、おのえメモリアルの森垣譲夫氏。まさかの合掌から始まったセッションは、多忙すぎる葬儀社の業務をkintoneの内製化で効率化した業務改善ストーリー。笑えて、「じ~ん」と来る森垣氏の話に多くの聴衆が魅了された。

合掌から始まる葬儀社のkintone事例

大阪で12回目の開催となるkintoneユーザーの事例登壇イベント「kintone hive 2024 Osaka」。冒頭、登壇したサイボウズ大阪オフィスの山田氏は、専門知識なしにアプリを開発できるkintoneが、DXで重視される内製化のツールとして注目を集めていると説明。kintone hiveで100社100通りの使い方や活用方法を学んで、共有してほしいとアピールした。「業種や規模にかかわらず活用してもらうためのコツがきっとあるはず。アプリ作成のコツ、利活用の工夫、活用の引き出しを増やしてもらい」と山田氏は語る。

トップバッターはおのえメモリアルの森垣譲夫氏。同社は京都府北部、天橋立の近くにある与謝野町の葬儀社で、従業員は23名。葬儀の施工はもちろん、アフターフォロー、生花の販売、事前相談などを行なっており、大事にしているのは「100人いれば100通りのお葬式」「ありがとうの行き交うお葬式」だ。

セッションが始まると、会場は静粛となり、壇上は完全にセレモニーホールとなる。直立する森垣氏は、「ただいまより、第12回kintone hive 大阪を執り行います。開式に際しまして、登壇者様のご健闘を祈り、ステージに向けてお手をお合わせくださいませ。ご一同様、合掌」と第一声。まさかの合掌からスタートするプレゼンで、会場中に含み笑いが拡がる。

続いて自己紹介。森垣氏は、おのえメモリアルに入社して26年というベテランで、趣味はずばりkintone。「kintoneに出会う前は『森さんはなにが楽しくて生きているんですか?』と言われていましたが、kintoneと出会ってからは『森さんからkintoneをとったらなにが残るんですか?」と言われるくらいになったという。

kintone導入前、同社は葬儀の打ち合わせや訪問スケジュール、現金出納帳など紙の管理がとても多かった。葬儀業務のパッケージソフトを用いていたが、できないことも多かった。こうした業務環境に社員は慣れっこだったのであまり不便を感じていなかったが、社長は「このままでは行き詰まる」という危機感を持っていたという。

葬儀屋さんは大変です

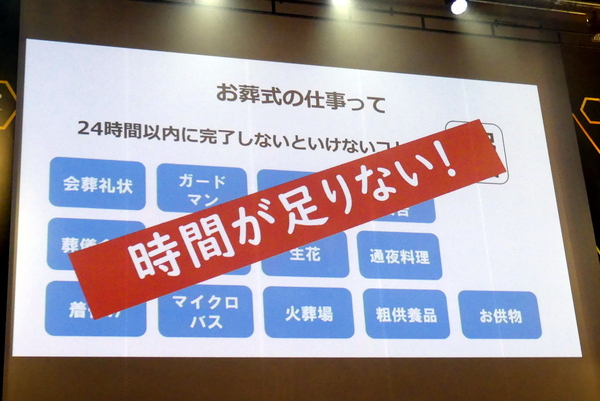

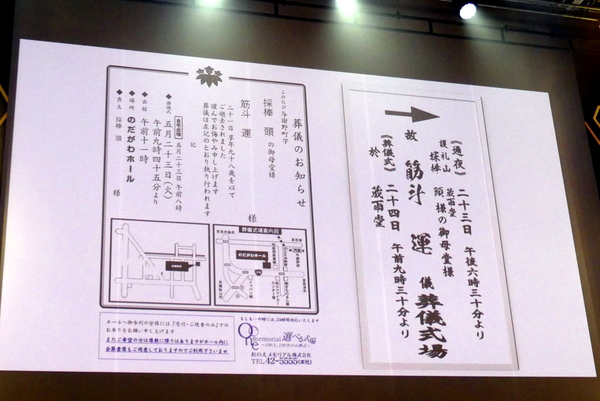

想像に難くないが、葬儀社の業務はスピードを要求される。「今日亡くなれば、あさってがお葬式」が普通なので、会葬礼状、ガードマン、看板、折り込み広告、葬儀会館、司会者、生花、通夜料理、着付け、マイクロバス、火葬場、祖供養品、お供え物などはすべて24時間以内に手配しなければならない。「そうなんです。全然時間が足りないんです。葬儀屋さんは大変です」と森垣氏。

そんな業務課題に対して、社長がコンサルから勧められたのがkintone、そしてパートナーであるBe Magical Solutionの稲澤先生だ。「先生はおのえさんの将来を見つけるなら、絶対自社でシステムを作った方がいいと言ってくれたんです」とのことで、会社として開発を決意。社長、総務部、生花部、そして業務部の森垣氏の4人が開発を担当することになった。

まずは、アプリの要望を伝えて開発を依頼する対面開発から始めた。そのために業務の棚卸しを行ない、フローの中でどこで時間が削減できるかを決めた。その後、開発を始めて1年後、先生である稲澤氏は「森垣さん、そろそろ自分でできるようにならないか?」と森垣氏に告げる。「正直、驚きましたが、ここから内製化を始めることになりました」(森垣氏)。

内製化を始め、特に力を入れたのが、葬儀の売上を管理する基幹アプリ「メモリアル」だ。こちらのアプリは一覧と詳細を同時に見られる画面を作成し、お葬式の中身がすぐにわかるようにした。フィールドが多かったため、タブで整理するために活用したのがgusuku Customineだった。「ただ、Customineを使っても、タブが16個もできてしまうんです。16個もできると、横にあふれてしまうんです。悩んだ結果、ボタンを押すとタブが表示できるようにしました。これで見にくかったアプリも一気に見やすく変わりました」と森垣氏は振り返る。

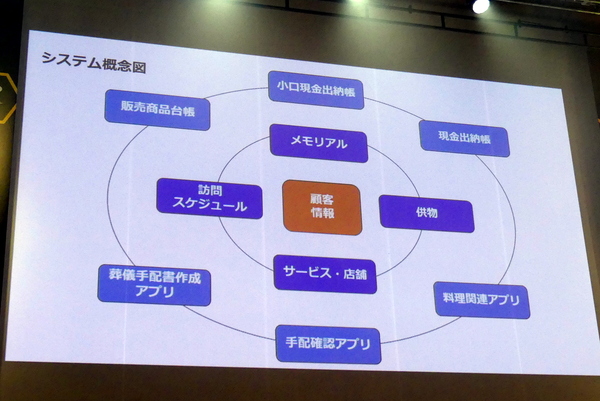

おのえメモリアルのシステムは顧客情報アプリを中心に、基幹アプリが5つ、運用を支援するアプリが6つ、その他300以上のアプリで構成されている。「アプリ管理アプリで見ると、こんなあったことがわかったんです。葬儀屋さんの業務もけっこうたくさんあることがわかります。葬儀屋さんは大変です」と森垣氏はつぶやく。

なくなったのは「二度打ち」「手書き」「人に聞くこと」、そして……

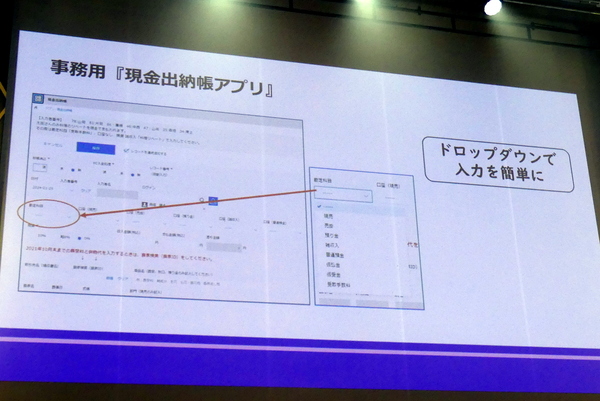

ここで森垣氏は、kintone導入によってなくなったものを挙げる。3位は「二度打ち」。今まで事務はシステムに、経理は会計ソフトに二度打ちしていたが、現金出納帳アプリでは、勘定項目はドロップダウンメニューで選べるようになり、会計ソフトへのデータ登録も自動化された。60分かかっていた業務が、たったの5分になった。

2位は「手書き」。今までは訪問管理表に手書きで記入していたが、スケジュールが変更になると、消しゴムで消して、再度書き入れていた。そして、訪問日の前日には今度は「日程表」に書き入れる必要があった。しかし、訪問スケジュールアプリを使えば、出先からでも予定が簡単に確認できる。「カレンダーPlus」(ラジカルブリッジ)というプラグインを利用することで、担当者ごとに色分けすることが可能になり、スケジュールの変更も容易になった。日程表への出力も「レポトンPro」(ソウルウェア)で自動化。「業務の流れはそのままに、消しゴムがなくなったんです」(森垣氏)。

続いて4位は「人に聞くこと」だ。kintoneで商品のマスタアプリを作ったところ、商品について聞くことがなくなった。「聞く側のストレスも、聞かれる側のストレスもなくなったんです」(森垣氏)。ルックアップのときに「一文字検索」が可能にするプラグインも導入しているという。

そしてなくなったものの1位は「訪問するときの無駄」だ。葬儀社はお葬式の前に打ち合わせに行くわけだが、近所の人がお見舞いに来ると、家族は全員そちらに対応してしまうため、葬儀社の担当者は手持ち無沙汰になってしまう。「私一人で虚無の状態でした」(森垣氏)。しかし、今では訪問先でも発注ができてしまう。空いている時間に「葬儀手配書作成アプリ」にマイクロバスや看板、礼状などの情報を入れれば、業者にFAX送信してくれる。手配するものに応じて、出力する帳票の選択肢も絞り込まれるという。

また、パソコンで入力しても出ない漢字(外字)を登録するため、手書きのフィールドを用意した。こちらはアールスリーインスティテュートのCustomineを活用。さらに葬儀場を案内するための看板も、今まではいったん事務所に戻ってサンプルを持ち出していたが、kintone導入後は打ち合わせの最中にサンプルが送られてくるので、漢字の間違いなどがないか、その場でご家族と確認できるという。

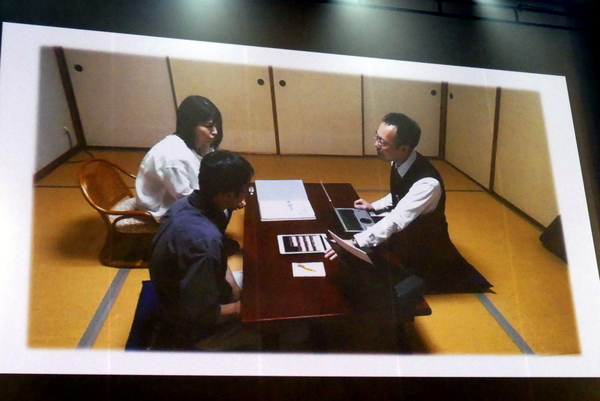

お客さまの目を見て入力できるようになった

こうして訪問先の家族を待っている間に、おのえメモリアルは葬儀一式の手配までできるようになった。それでも現場スタッフからは「お客さまの前でパソコンを打つのに抵抗がある」という声が上がったという。「手で書くのと違って、パソコンを入力するのは集中しなければいけない。それが淡々として、お客さまから事務的に見られるのではないかという声でした」(森垣氏)。同社が大切にしてきた「お客さまに向き合いましょう」という今までの教育と反するように見えるわけだ。

そこで、スタッフ全員を集めたところ、「フィールドがどこにあるのかわからない」「お客さまの前で迷いたくない」といった声が出た。ただ、500近いフィールドはどれも必要。でも、最年長の佐々木さんは「とりあえず身体で覚えていこう」と提案。人と人が話のにおいて基本中の基本である「相手の目を見て話す」を念頭に、練習とシュミレーションを毎日繰り返した結果、今ではどのスタッフもお客さまと話しながら入力できるようになった。

こうして内製化が進んだおのえメモリアル。社長からは「システムとしていいところまで行ったのでは?」という声を得ることができた。kintoneがすべてというわけではないが、地方の葬儀社でありながらきちんと新卒をとることができているという。

おのえメモリアルが「kintoneで楽したことで生まれたもの」とはなにか? 森垣氏は、お客さまからの声を集めた「サプライズ記録アプリ」を披露し、故人が好きだったラーメンを、お別れのときにサプライズでお供したというエピソードを披露。「葬儀の準備段階で『あのラーメン好きだったよね』という親戚様の声を元に、式中に買いに走ったラーメンになります」と、できたてのラーメンを作ってもらい、少量ひつぎに入れることができたという。「ご遺族の方も驚きかれていましたが、それ以上に、とても喜んでいただきました。故人様も安心して旅立たれたと思います」と森垣氏は語る。

そして、森垣氏のセッションをエンディングへ。「このように私たちは人と向き合うのが仕事なのです。もともと葬儀には紙もシステムも要らないのです。喜びを生み出す仕事なのです。少しでも多く人と向き合う時間を生み出すために私たちにはkintoneというシステムが必要なのです。これからもお客さまからのありがとうのためにがんばっていきます、それではお名残は尽きませんが、このステージより降壇したいと思います。講壇に際しましては、合掌を持って、お見送りくださいませ」。合掌の声と出棺のファンファーレがなり、森垣氏のセッションも無事見送られた。

kintoneによるアプリの内製化と業務改善で得たのは、お客さまと向き合う時間。朴訥とした森垣氏の話し方もあり、コメディのように「クスッ」と笑えるのに、なぜか「じーん」と心温まる業務改善ストーリーだった。

※初出時、登壇者の名前を誤って表記しておりました。お詫びし、訂正させていただきます(2024/6/27)2025年3月末までの限定公開です

この連載の記事

-

第302回

デジタル

給与20%増達成で社員の人生も変えた 平均年齢64歳の地方バス・タクシー会社はkintoneで未来をつなぐ -

第301回

デジタル

コロナ禍で売上激減 社長自作のkintoneアプリで回復も、変革のラストピースになったのは -

第300回

デジタル

業務改善とは「人の弱さと向き合う」こと だからkintoneの利用は“あきらめた” -

第299回

デジタル

悪夢のExcel多重入力と決裁スタンプラリー システム刷新の反発は“ライブ改善”で乗り越えた -

第298回

デジタル

PCに行列ができる、旧態依然な業務にサヨナラを kintoneで年2546時間の残業を削った日本海ガス -

第297回

デジタル

モンスターExcelもそのままkintoneアプリ化 老舗企業を整トーン(頓)した「小田トーン」の実力 -

第296回

デジタル

わずか3名で5万6000人へのkintone展開 「作る」から「変える」マインド変革が突破口に -

第295回

デジタル

全職員の6割がkintoneを利用する関西外国語大学 背景に待ったなしの大学DX -

第294回

デジタル

シェア100%の重圧を跳ね除けろ 味の素ファインテクノの業務改善は、kintoneで加速した -

第293回

デジタル

業務改善はクライミング kintoneで壁を登った元気女子の感情ジェットコースター -

第292回

デジタル

“なんとなく”の現場改善、もうやめません? kintone運用6年で辿りついた自動化と可視化 - この連載の一覧へ