これ以上は望めない、i9-14900HX、RTX 4090、メモリ128GB、SSDはRAID 0で4TB

圧倒的に速くてストレス一切なし、全パーツが最上位のゲーミングノートPC「Titan 18 HX A14V」シリーズ徹底レビュー

ノートPC最大クラス、大画面で高精細の迫力あるゲーミング体験

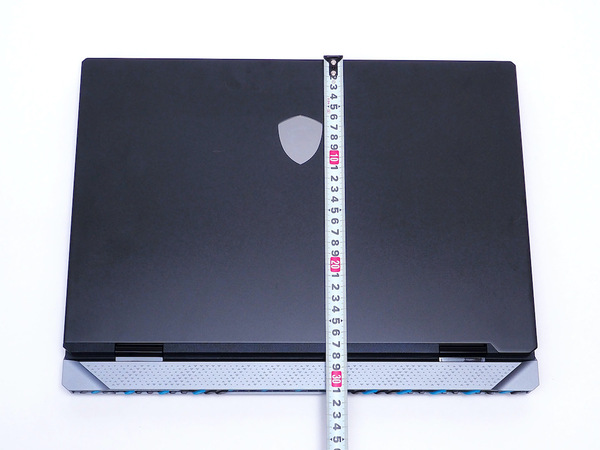

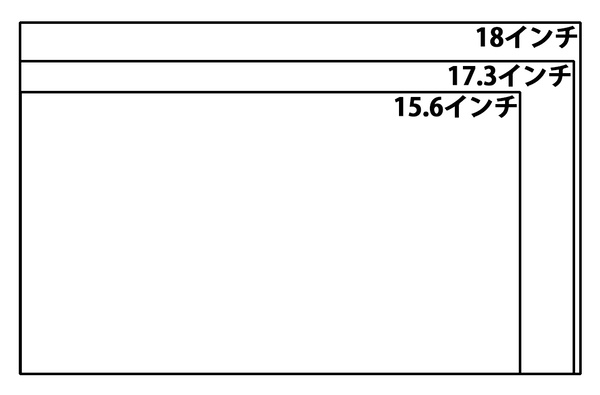

Titan 18 HX A14Vはその製品名にもあるとおり18型サイズだ。フラグシップが大きいというのは常識。ゲーミングをより快適にするのはもちろん、内部に搭載されるハードウェアを冷やす冷却機構のためにも大型化は必至だ。ただ、18型といっても多くの方はイメージできないかもしれない。少し分かりやすくお伝えしたいと思う。

Titan 18 HX A14Vのサイズは404×307×32mmだ。身近なものとサイズ比較してみよう。家庭におけるスタンダードノートPCやゲーミングノートPCはおよそB4サイズ相当だ。B4ノートは257×364mmなので、それを横置きした状態で幅40mm、奥行き50mmプラスしたイメージになる。もしお手元にA3(297×420mm)画用紙があればそれに近しい。なお、一般的な机が1200mm幅だとしたら1/3を少し超える。けっこうな専有面積だ。

多少奥行きが大きいとはいえ、ノートPC型なのでプレイヤーの眼とディスプレイの距離は近い。13.3型クラスのモバイルノートの場合はやはり小さな画面、窮屈に感じられると思う。これが15.6型クラスになると多くの方にとってちょうどよい印象のサイズ感になるだろう。一方、18型となるとかなり大画面に感じられるはずだ。さすがに視点移動がキツいというほどではないが視界を広くカバーし、同じゲームシーンでも、ひとつ上の迫力ある映像が得られる。

18型ディスプレイパネルのサイズ感についても説明しよう。まず本製品のパネルはアスペクト比が16:10。18型=対角45.72cmで、横は38.77cm、縦24.23cmだ。18型と言っても横幅については16:9アスペクト比の17.3型を少し広げた程度であるが、縦についてはかなり拡大される。

解像度は3840×2400ドット。WUXGA(ワイドUXGA、1920×1200ドット)を4面(Quad)分ということで「WQUXGA」と呼ばれたり、本製品では「4K+」と表記されていたりする。18型でこの解像度だからもちろん非常に高精細だ。ゲーミングで高画質体験をしたいなら高精細さは重要。一方で普段使いで仮に3840×2400ドット、100%スケールで使ったらさすがにアイコンが豆粒のように小さく、その下のアイコンタイトルは10代20代の若い方の視力でも読むのが難しいのではないだろうか。もちろんデフォルトで200%スケールが設定されている。誤解のないよう説明すると、Windowsの画面のスケールは解像度を下げる場合とは異なり、3840×2400ドットのままアイコンやテキスト、そのほかUIを大きく表示するので、テキストのエッジがギザギザに見えるといったことはない。むしろ目に優しく読みやすい。

最上位CPU&最上位GPUは当然。メモリはまさかの128GB! 4TBのストレージはGen5相当の超高速仕様

大きな筐体はスペックを詰め込み、パフォーマンスを引き出すためのもの。Titan 18 HX A14Vの内部ハードウェアも強力なものだ。

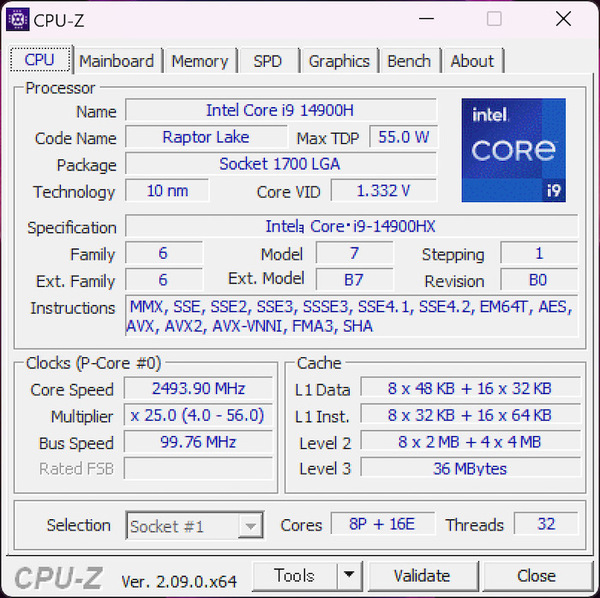

CPUはIntel第14世代Coreで唯一にして最上位の「Core i9-14900HX」を採用している。デスクトップ向けのCore i9-14900Kと同じ24コア32スレッド(Pコア8基、Eコア16基)といったスペックだ。もちろんPBPやMTPはノートPC向けに抑えられているものの、ターボ・ブースト利用時の最大周波数は5.8GHzと非常に高クロック。シングルスレッド、マルチスレッドいずれもノートPC最強クラスのパフォーマンスを体感できる。

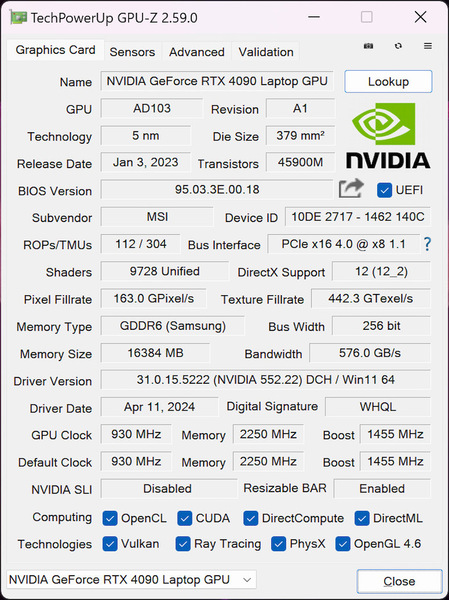

ここからは2モデルあるTitan 18 HX A14Vのうち、今回試すGeForce RTX 4090 Laptop GPU搭載の上位モデル「Titan-18-HX-A14VIG-4003JP」のスペックを紹介していこう。もうひとつの「Titan-18-HX-A14VHG-4103JP」は、GPUがGeForce RTX 4080 Laptop GPU、メモリが半分の64GB、ストレージも半分の2TBとなるが、それでも並のスペック「以上」なので気になる方はチェックしてほしい。

Titan-18-HX-A14VIG-4003JPのGPUはもちろんNVIDIAの最新世代、GeForce RTX 40シリーズ Laptop GPUの最上位「GeForce RTX 4090 Laptop GPU 16GB GDDR6」だ。グラフィックスメモリ容量は表記のとおり、CUDAコア数は9728基と1万基目前。Titan 18 HX A14Vはディスプレイ解像度も3840×2400ドット、120Hzなので、AAAタイトルでパネルスペックを引き出すプレイを体感したいならGeForce RTX 4090 Laptop GPUだ。

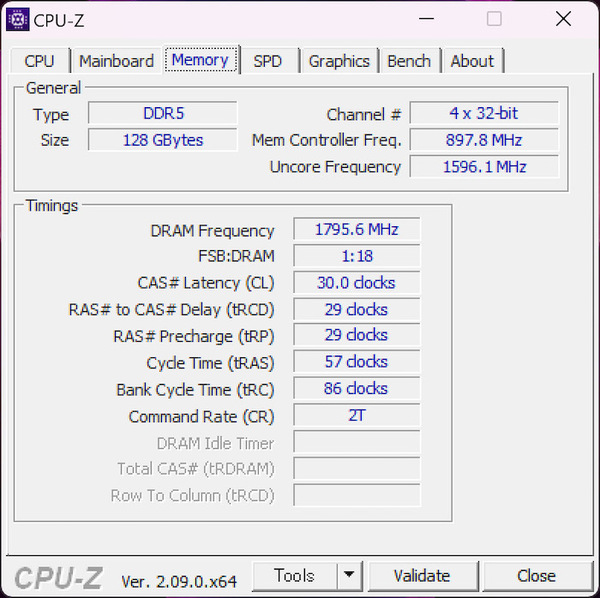

CPUとGPUに「最上位」を持ってくるのはところまでは想像がつく。一方でメモリやストレージは製品次第。最近のゲーミングノートPCならメモリ32GB? いやいやフラグシップだから64GBくらい? まだまだだ、Titan-18-HX-A14VIG-4003JPはついに128GB搭載してきた。実はTitan 18 HX A14Vのメモリスロットは4基。すべてに32GBモジュールを搭載している格好だ。

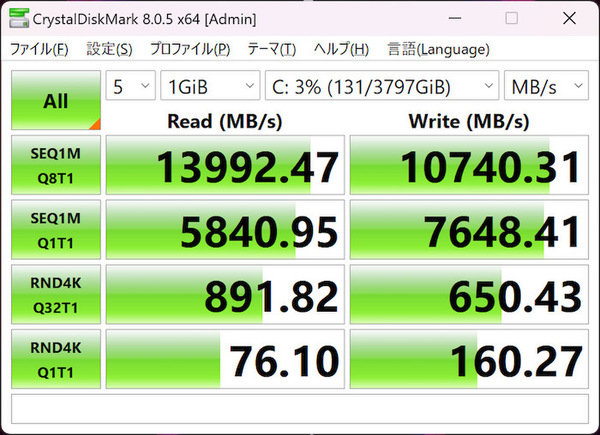

ストレージも予想の斜め上だ。2TB×2枚の4TB、それでRAID 0を組んだ仕様。PCI Express Gen4世代のSSDを採用しているが、RAID 0によって転送速度はPCI Express Gen5クラスに迫る。実際、シーケンシャルリードで13,992MB/s、同ライトで10,740MB/sと、桁違いのスピードだ。

なお、製品の標準構成としてはこのとおりだが、仕様上ではメモリが196GB(48GB×4枚)、ストレージについては搭載済み2スロットに加えて1スロット空きがある。一般人には途方もない額になるが、1枚8TBのM.2 SSDも世に出ているので、3枚搭載すれば24TBだ。あるいは空きの1スロットはPCI Express Gen5 x4となっているので、速度を追求したい方にもオススメ。こうした換装や増設についてはMSI公認サポート店で行なう必要があるが、さらに上を望む方はチャレンジしてほしい。

これからの時代はAI、使用アプリを検知して最適な電源設定へ切り換え

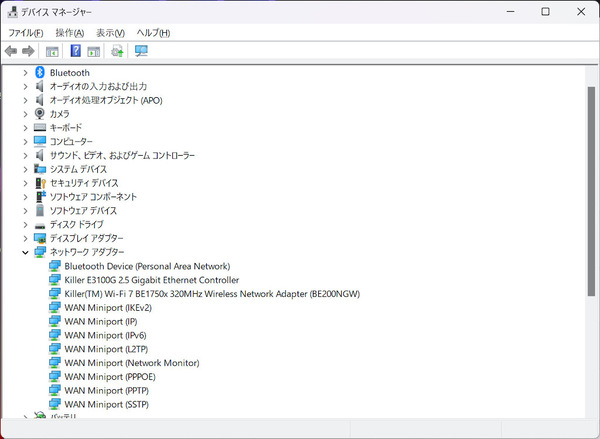

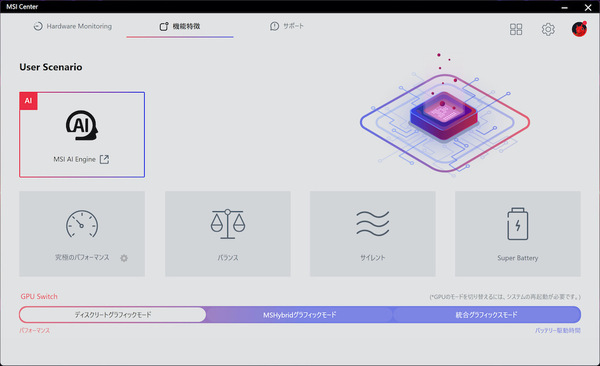

ここでソフトウェアの紹介をしておこう。昨今はこうしたゲーミングノートPCも電源設定によって管理されている。ゲームプレイ中はパフォーマンス重視、普段はバランス、バッテリー駆動時はパフォーマンスを抑えて消費電力を下げるといったものだが、その管理を行なうユーティリティが「MSI Center」の「User Scenario」だ。

User Scenarioには「究極のパフォーマンス」「バランス」「サイレント」「Super Battery」という4つのシナリオが用意されている。最大の電力、Titan 18 HX A14VではCore i9-14900HXの8つのPコアをすべて5.2GHz駆動させる「MSI OverBoost ULTRA」という機能を備えており、これを有効化するには「究極のパフォーマンス」を選ぶ。CPUには95Wの電力を、GPUにはDynamic Boost 2.0有効時175Wが供給され、合わせて270Wのパフォーマンスが発揮される。注意書きに「十分な冷却環境がある」とあり、とくに夏などは「クーラーがガンガンに効いた室内」を想定していると思われる。

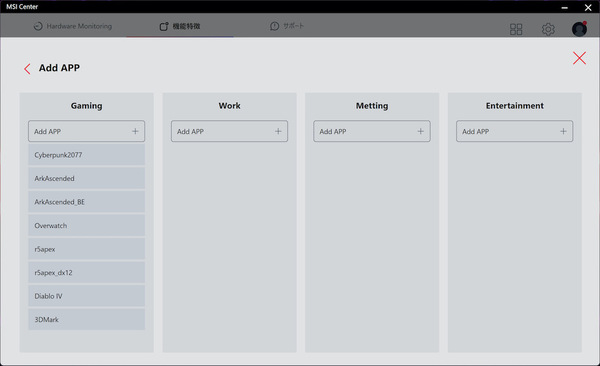

さて、「MSI OverBoost ULTRA」利用時はもちろん、これまで基本的にユーザーが使用シーンに合わせてシナリオを選んで切り換えていたのだが、今春、「MSI AI Engine」というものが加わった。「よりスマートでより高速になった独自のインテリジェントテクノロジー」とのことで、AIがユーザーのシーンを判断し最適化してくれると言う。最適化してくれるというのはまずパフォーマンス。これまではシナリオを選んで電源設定を切り換えていたが、「MSI AI Engine」が登場したことでこれに任せられる。次にサウンド。オンライン・ミーティングを検出すると、マイクの設定にあるノイズキャンセリングを有効化するといった具合だ。そしてカラープロファイル。MSI Centerに「True Color」を導入する必要があるが、カラープロファイルも切り換えてくれる。

「MSI AI Engine」を有効化すると、たとえばゲームを起動した際、Microsoft Teamsを起動した際、デスクトップの右下にプロファイル切り換えを通知するポップアップが表示される。確かに自動的に判別してくれているようだ。ただ、仮にうまく判別されなかった場合、このアプリは確実にこのプロファイルで使いたいといった場合はそうした指定を行なうことも可能だ。

AI任せで気になるゲーミングパフォーマンスだが、「究極のパフォーマンス」と「MSI AI Engine」によるGamingプロファイル判定時も、ベンチマークではほとんど誤差と言ってよい、同等のスコアが得られていた。そのため、基本的には「MSI AI Engine」任せでよいだろう。ただ、もしもうまく判定されなかった場合、先のように個別に指定するか、あるいはそう頻繁に起動するものでなければ手動でシナリオを切り換えるといった運用で対応しよう。

なお、このほかにもうひとつ「MSI AI Artist」という別のMSI AIも用意されている。こちらはいわゆる画像生成AIを導入、ローカル運用できるものだ。考えてみれば、Titan-18-HX-A14VIG-4003JPにはグラフィックスメモリ16GBのGeForce RTX 4090 Laptop GPU 16GB GDDR6が搭載されている。CPUも強力、メモリも潤沢ということで、画像生成AIをローカルで動かしても十分すぎるパフォーマンスが得られる。強力かつローカル運用、持ち運べる画像生成AIマシン……そんな夢もTitan 18 HX A14Vなら叶えてくれる。

この記事の編集者は以下の記事もオススメしています

-

sponsored

大画面でRyzen 9 7945HXと申し分ないゲーミングPC「Alpha 17 C7V」シリーズ徹底レビュー -

sponsored

コストを抑えたゲーミングノートPCでも十分ゲームが楽しめるか検証してみた「Cyborg 14 A13U」シリーズレビュー -

sponsored

実用性能が1グレード高いのに価格はスタンダードなノートPCをレビュー「Modern 15 H C13M」シリーズ -

デジタル

MSI、目に優しい機能を搭載するビジネス向け23.8型ディスプレー -

デジタル

MSI、量子ドットを搭載したゲーミングディスプレーのモンスターハンターコラボモデル -

デジタル

MSI、eスポーツチーム「Human Academy CREST GAMING」とスポンサー契約 -

sponsored

AI PCでどれを買うか迷っている人におすすめ、ペンもタブレット機能も使える最新ノートパソコン -

sponsored

1kg切って14時間駆動でCore Ultraシリーズ2搭載で良コスパ、AIに強いノートPCを見つけた -

sponsored

日本のビジネスワークをしっかり把握したCore 7ノートパソコン、1.5kgで入出力端子も充実、プレゼン用に180度開閉でコスパ抜群 -

sponsored

どこでもモンハンワイルズが快適プレーできるRTX 5070 Ti搭載ゲーミングPC、高性能でも動作音が静かなのは冷却に秘密アリ -

sponsored

脱フルHD、脱144Hzならコレ!5070搭載のゲーミングPCはプレイを有利に導いてくれるeスポーツ特化の盛り盛りスペック