結局どっちがお得? 考え方の違い、クラウドストレージのコストを最小限に抑える方法

ファイルサーバー/NASとクラウドストレージの「コスト」を比較する

提供: Dropbox

ファイルサーバー/NAS(以下「ファイルサーバー」とまとめます)とクラウドストレージにはさまざまな違いがありますが、そのひとつが「コスト」です。ファイルサーバーとクラウドストレージではコストのかかり方が違うため、単純にコスト比較ができない難しさがあります。

今回は、ファイルサーバーとクラウドストレージを「コスト」という側面から見るとともに、クラウドストレージのコストを最小限に抑えるための方法について考えてみましょう。

「コストのかかり方」の違い ― いったいどちらが“お得”なのか?

前回記事でも簡単に触れましたが、ファイルサーバーとクラウドストレージでは「コストのかかり方」に違いがあります。

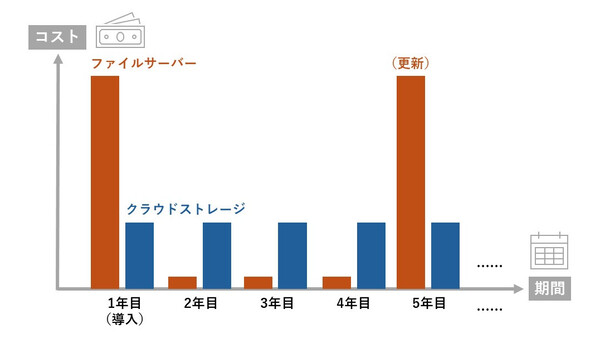

ファイルサーバーの場合は「導入時に初期費用が大きくかかり、次の更新時まではコストがほとんどかからない」かたちが基本です。一方、クラウドストレージでは「導入時の初期費用はかからないが、利用している間はずっと(定期的に)利用料がかかる」かたちです。一般的には「月額利用料×ユーザーの人数(アカウント数)×利用期間(月数)」ですので、ユーザー数が変動しないかぎりは毎月一定の金額となります。

多くの皆さんが知りたいのは「ファイルサーバーとクラウドストレージ、結局どちらが“お得”なのか?」ということでしょう。上述したコスト(ファイルサーバーの購入費用、クラウドストレージの利用料)だけを比較すれば答えが出せそうですが、実はそんなに単純でもありません。ほかにも「見えないコスト」があるからです。

たとえばファイルサーバーの場合、IT担当者がサーバーのメンテナンス(OSのアップデートなど)や運用管理の作業を行いますから、「作業時間分の人件費」というコストがかかってきます。また、ユーザーから「誤って削除したファイルを復旧してほしい」といった依頼があれば、それに対応する作業(ヘルプデスク業務)も発生します。こうした見えないコストは、実際に「IT担当者の時給×作業時間」を計算してみると、意外と大きなものになると思います。

一方、クラウドサービスの場合は、サービス事業者(プロバイダー)側がメンテナンスや運用管理を行ってくれますから、それらのコストはかかりません(正確に言えばサービス利用料に含まれています)。加えて、ファイルのバックアップシステムの構築費用やバックアップの作業コスト、サーバーの電気代、ハードウェア故障時の修理代といったコストもかかりません。

もちろんクラウドストレージでも、「使い方がわからないから教えてほしい」といった社内のヘルプデスク業務は発生します。それでも、削除したファイルの復旧、ファイルやフォルダへのアクセス権限の付与/削除といった作業を、ユーザー自身や部門管理者が代わりに行える仕組みを持つクラウドストレージを使えば、IT担当者の作業負担が軽減できます。

また、社外関係者との安全かつ柔軟なファイル共有、遠隔地のデータセンターを使った災害対策(DR)など、クラウドストレージにはファイルサーバーでは実現が難しい“クラウドならでは”の機能やメリットも多くあります。両者のそうした違いもふまえて考えなければならないため、コスト比較は「難しい」のです。

クラウドストレージのコスト(利用料)を最小限に抑える方法

クラウドストレージを導入、利用すると決めた場合でも、かかるコストはなるべく最小限に抑えたいところです。ここでは“クラウドならでは”のコスト最適化方法を考えてみましょう。

まずは「年間契約にする」ことをお勧めします。ほかのクラウドサービス(SaaS)とは違い、クラウドストレージはあまり短期間で乗り換えることのないサービスです。試用期間を終えて本格導入を始める際に、月間契約ではなく年間契約を選ぶことで、1カ月あたりの利用料が大幅に安くなることがあります。

また「必要最小限のアカウント数とプランで契約する」、そして「こまめにアカウント数を見直す」ことも、利用料を抑えるうえでは効果的でしょう。

前述したとおり、クラウドストレージの利用コストは「月額利用料×アカウント数×利用期間」で決まりますから、社員数の増減(入社や退社)に合わせて契約するアカウント数(ユーザー数)をうまく調節すれば、コストの最適化につながります。

また「まずは必要度の高い部署だけで導入し、ほかの部署でも必要になってきたタイミングで導入を広げる(契約アカウント数を増やす)」といった契約方法で、コストを節減する企業も多くあります。こうした段階的な導入拡大ができるのも“クラウドならでは”です。

最適なプランの選び方は、基本的には「ユーザー1人あたり、どのくらいのストレージ容量が必要か」を考えればよいでしょう(ほかにも、プランごとに提供される機能が違う点にも注意は必要です)。

現在ファイルサーバーを導入しており、そこからクラウドストレージに移行するのであれば、基準となるのは「ファイルサーバーで実際に使われている容量」です。ただし、ここで難しいのが、ユーザー(社員)ごとに使っている容量が大きく違うケースです。

たとえば「動画やCADなどのファイルを多く扱うユーザー」と「ExcelやWordファイルしか扱わないユーザー」のように、仕事内容の違いなどから「ごく一部のユーザーだけが大量のストレージ容量を使っている」という会社はよくあります。一般的に、クラウドストレージではプランごとに「1ユーザーあたり○TB」と決まっていますから、大容量が必要なユーザーに合わせて検討すれば高いプランを選ぶことになり、コストの無駄が発生しがちです。

しかし、その点を考慮して「チーム(会社)全体で○TB」という企業向けのプランを用意しているクラウドストレージサービスもあります(Dropboxがその代表例です)。これは、ファイルサーバーのドライブ容量を検討するときに、ユーザーごとではなく組織全体で必要な容量を考えるのと似ています。

たとえば、DropboxのBusinessプランは「1ユーザーあたり3TB」のストレージ容量が用意されますが、チーム全体でこの容量を合算できます。3ユーザーで契約すれば「全体で9TB」まで使えるのです。そのため、あるユーザーが6TBの容量を必要としていても、ほかの2ユーザーが使う容量が合計で3TB未満であれば、上位プランを契約せずともこのプランでまかなえるわけです。ユーザーの人数が増えれば、容量の余裕はより大きくなります。

こうしたストレージ容量の考え方は、個人向けプランと企業向けプランで大きく違い、適切なプラン選択でコストも節約できる部分ですので、よく理解しておきましょう。

この記事の編集者は以下の記事もオススメしています

-

sponsored

ファイルサーバー/NASとクラウドストレージの違いとは?《基本編》

過去記事アーカイブ

- 2013年

- 11月