奈良公園を愛してやまない「奈良公園LOVER」にその魅力を聞く本連載。第3回は妖怪書家というユニークな肩書きをもつ逢香(おうか)さんが登場。世界遺産・元興寺の絵馬デザインをはじめ、橿原神宮や金峯山寺、橘寺など県内の寺社仏閣への奉納作品を多数手がけ、注目を集める。奈良在住で、奈良公園の散策が大好きという逢香さん。大学時代の通学路だったという奈良公園の思い出など、奈良愛をたっぷり語ってもらった。

人も鹿も、街の雰囲気も、ゆるやかな雰囲気に癒されます

――まずは逢香さんと奈良との関わりについて、教えてください。

逢香「大阪で生まれてすぐ神戸に移り住んだ後、高校から奈良に引っ越してきました。幼少期から中学時代を過ごした華やかな神戸の街も魅力的でしたが、奈良のゆったりとした雰囲気が私の性格に合っていて、現在も奈良で暮らしています。人も鹿もマイペースで、横断歩道を渡る鹿に自動車が道を譲ってやさしく見守る、そんな光景が日常。せかせかしがちな現代社会でも奈良の皆さんは生き急いでいる感じがしないところが好きです。アトリエも市内に構えているので、煮詰まったときなどは奈良公園を散歩して気分転換をしていますね」

――大学生の頃は、奈良公園が通学路だったとか。

逢香「そうなんです。通っていた奈良教育大学のキャンパスが奈良公園のちょうど南側にあたる高畑町にあり、毎日公園内を抜けて学校に行っていました。ほとんどのクラスメイトは近鉄奈良駅からバスで通学していたのですが、私は奈良公園の風景や雰囲気が大好きで、片道徒歩30分の道のりを毎日行きも帰りも歩いていました!」

――行きも帰りも毎日!そんな逢香さんが奈良公園でよく訪れた場所はどこですか。

逢香「よく歩いたのは、興福寺から浮見堂、春日大社参道を通るルートです。厳かな京都の国宝も素敵ですが、奈良は飾らない雰囲気の街並みのそこかしこに国宝が点在していて、ただ歩いているだけで気持ちいいです。人懐っこい鹿を撫でまくって大学に着いたら手が泥だらけになっていたり、休みの日は自分で握ったおにぎりを食べながら五重塔や国宝のお堂を眺めてボーッとしたり。あと、東大寺から手向山八幡宮を抜けた、若草山山麓北ゲートの辺りで、ダンボールで芝滑りをして鹿のフンまみれになったり…今思えばわりと野性味たっぷりの大学時代でしたね(笑)。とにかく自然いっぱいで癒されるので、毎日忙しい大人の皆さんにこそおすすめの場所です」

王道の朝散歩で季節の絶景を堪能したら、自分だけの楽しみ方を見つけて

――健康的で素敵です!そんな奈良公園ツウの逢香さんがおすすめする、初心者向けの楽しみ方はありますか?

逢香「そうですね、初めて訪れる方には浮見堂周辺の散策がおすすめです。鷺池に浮かぶ六角形のお堂は中に入ることもできて、観光ポスター等のロケ地としても有名。『見たことある!』とテンションも上がると思います。池の周りは、梅や桜、新緑、サルスベリ、紅葉と季節ごとの景色も楽しめて、近年は稀ですが雪が降ればそれはもう幻想的です。奈良公園ではイベントも多く開催されているので、それに参加するのもいいかと思います。例えば秋の正倉院展や8月の燈花会、1月の若草山焼き、2月のなら瑠璃絵(イルミネーション)は特におすすめで『また奈良に来たい!』と思うはずです」

――なるほど、四季折々の風景や伝統行事も魅力ですね。おすすめの時間帯はありますか?

逢香「浮見堂に関して言えば、私は大学への通学で朝の7時〜8時台によく通っていたのですが、とにかく朝の澄んだ空気が清々しくて。大通りから少し外れた、観光客があまりいない穴場の脇道で、地元のおじいちゃんが毎朝体操している光景にほっこり和んでいました。まずは浮見堂周辺を朝散歩してから、お店が開き出した時間帯にならまちや商店街のほうへと抜けるのがおすすめですね」

――では、何度か来られている方におすすめする、ツウな楽しみ方はありますか?

逢香「これはもう…ものすごくマニアックになってしまうのですが、春日大社に向かう一之鳥居から参道を歩いていると、鹿の雄叫びがよく聞こえてくるんです。それで私はよく『もののけ姫』のサウンドトラックを聴きながら、イマジネーションフル稼働で非日常の世界に没入していましたね。周囲を覆う春日山原始林、何者かわからないケモノの声、漂う木々の香り…現代人は失くしてしまったかもしれない感覚、第六感みたいなものが蘇る気がして。奈良公園は歩道が整備されているので、つい『ここを歩くものなんだ』と思いこみがちですが、少し脇道に外れるだけで観光客がまばらになり見える景色も大きく変わることを知りましたね。ただ、夜は漆黒の闇に包まれるので、特に女性は注意してくださいね。あとは、『春日大社参道のムクロジ』もちょっとしたパワースポットかもしれません。一之鳥居から春日大社へと進んだすぐ左手にある巨樹で、太い幹の中になぜか竹が3本生えているんです。天に向かってまっすぐに伸びる姿に感動すら覚えます。これも大学時代に散歩していたら、見知らぬ地元の方から突然『ちょっとこれ見てみぃ〜、面白いやろ』と教えてもらいました(笑)。地元の方とのこういった穏やかなやりとりにも癒されますね」

自然の音や動物の声に、正体不明の気配まで…原始林を歩いていると「妖怪っているのかも」

――神の使い・奈良の鹿にまつわるデザインもされているんですよね?

逢香「はい。ならまちに1号店を構える珈琲店『天迦久(あめのかく)珈琲』のロゴをデザインさせてもらいました。鹿の神様と言われている天迦久をイメージし、奈良時代の書体を用いて、地元らしさを意識しました。ほかにも、ならまちの『春鹿(今西清兵衛商店)』の日本酒の限定ラベルをデザインしたり、奈良の魅力発信のお手伝いができてうれしい限り。街中に散りばめられている奈良らしいデザインやロゴを探しながらの街歩きも楽しいと思います」

――やっぱり市民の皆さんにとって鹿は神様なんですね。

逢香「そうですね、ここまで人と共生している野生の鹿って、他のエリアでは見られない貴重な存在ですよね。学生時代、世界遺産をまわりながら鹿の頭数を数えるボランティア活動に参加したこともあります。春日神社境内の飛火野(とびひの)エリアには鹿がたくさんいて、ホルンの音色に鹿が集まる『鹿寄せ』ではどんぐりを食べるとっても可愛い鹿の姿が見られます。鹿園(ろくえん)で行われる毎年10月の伝統行事『鹿の角きり』や、6月の『子鹿公開』など、鹿にまつわるイベントもたくさん。東大寺や浮見堂など観光客が多いエリアの鹿は人懐っこくて、飛火野の鹿はちょっと臆病。公園内の異なる場所でそれぞれの鹿の性格を観察するのも楽しいですね」

――元興寺の絵馬デザインも手がけてらっしゃいますよね?

逢香「はい。画家の杉本健吉さんからの約50年ぶりのバトンタッチということで大変光栄です。題材は以前と同じく『元興神(がごぜ)』。元興寺に現れたという鬼の姿をした妖怪で、水木しげるさんも描いています。鬼と聞くと怖いイメージですが、私が奉納した絵馬ではツノを描かず、江戸時代の書物や水木さんも描いていたような、袋をかぶった少しユーモラスなイメージに仕上げました。鬼なのに髪を引きちぎられて逃げ出している、ちょっと情けない姿が何とも憎めませんよね。若い方にも手に取りやすいようなポップさも意識しました。

私のどの作品にも共通していることですが、怖さより茶目っ気や親しみやすさを表現したいと思って妖怪たちを描いています。厄介者扱いされる中、どっこい生きてる妖怪さん。生きづらさを抱える現代人にもどこか重なる姿を『元興神』にも投影しました。また元興寺は豆まき(節分会)も少し変わっていて、かけ声が『福は内、鬼は内』なんです。鬼も仲間はずれにしないって何だか素敵ですよね。機会があればぜひ参加してみてください」

――奈良は「妖怪の宝庫」と呼ばれることもあるそうですね。

逢香「奈良の街の特徴は、心地よいゆるさと寛容さに溢れ、穏やかに過ごせるところ。奈良公園の原始林の中を歩いていると、時に“気配”を感じます。古来、人以外の何者かわからない気配を恐れるがゆえ、面白おかしく「妖怪のせい」としてきたのは私たちが生き抜くための想像力なのです。そういった意味でも、奈良公園を歩くと改めて妖怪の存在意義や生きるヒントを気付かされます。自分と対峙する時間をなかなか取れない忙しい現代人こそ、奈良公園を気ままに散策してみてほしいですね」

――初心者向けの散策ルートから、ツウ好みの異世界トリップ、最後は妖怪との繋がりまで。ポップもディープも網羅した幅広い魅力が詰まった奈良公園。感性豊かなアーティストならではの楽しいお話をありがとうございました!

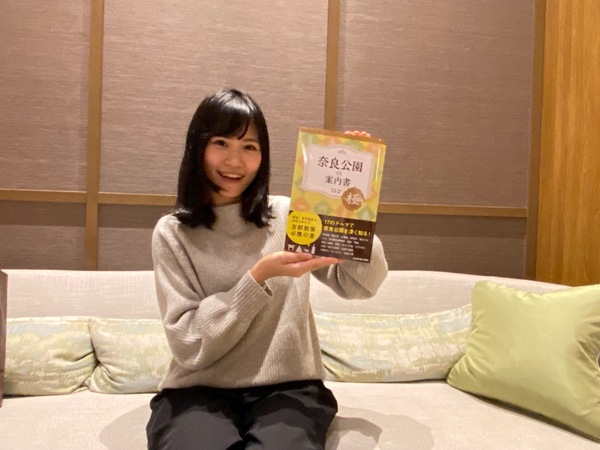

奈良公園をディープに散策するなら「奈良公園の案内書~極(きわみ)~」

角川アスキー総合研究所では、奈良公園の歴史や文化を詳しく解説した書籍「奈良公園の案内書 ~極(きわみ)~」を発行。17のテーマ別に専門家が執筆し、読めば奈良公園の散策がさらに面白くなる内容。全国の書店・ネット書店で購入できる。

Amazon購入サイト

■プロフィール

逢香(おうか)=大阪府出身、奈良県在住。6歳から書道を学び、現在は書家・妖怪書家として活動。大学時代に変体仮名の授業で挿絵として使われていた妖怪に興味を持ったことをきっかけに、奈良墨を使って個性豊かな妖怪を描き続けている。2021年からNHK奈良「逢香の華やぐ大和」に出演し、美術も担当。2023年には墨で書く面白さを伝えるために一般社団法人モノモンを設立。現在、奈良市観光大使も務め、広く活躍中。

この連載の記事

- 第9回

地方活性

秋の奈良をディープに楽しむ!書籍「奈良公園の案内書 ~極(きわみ)~」執筆者によるトークショーが奈良ファミリーで開催された - 第8回

地方活性

バンビシャス奈良・藤髙宗一郎さん「奈良公園のシカはチームの守り神。シーズン前には春日大社で必勝祈願します!」 - 第7回

地方活性

“イケ住”こと石川重元さん「奈良公園を歩くと、“ナニコレ?”的な不思議に数多く出会えます」 - 第6回

地方活性

NMB48・出口結菜さん「奈良公園には名物グルメがいっぱい!つい、寄り道したくなりますね」 - 第5回

地方活性

仏像研究家・田中ひろみさん「貴重な国宝仏を数多く拝観したいなら、まずは奈良公園に行くべき」 - 第4回

地方活性

編集者・倉橋みどりさん「早朝の奈良公園は空気が澄んでて幻想的!ぜひ訪れて」 - 第2回

地方活性

芸人・笑い飯 哲夫さん「 “しかっぴ”で育てた野菜はとてもおいしい。さすがシカは神様の使いや!」 - 第1回

地方活性

俳優・八嶋智人さん「奈良公園は通学路。青春時代が詰まっています」