クラウドのAIもさらに強化が続く

PCにおいてオンデバイスAIが使われるようになっても、結局のところクラウド「も」重要であることに変わりはない。

オンデバイスAIにできることは限られており、最新のChatGPTで実現しているような解析や要約をするには、今後も当面クラウドで動くAIを使うことになる。

Microsoft TeamsやMicrosoft365でのCopilotはクラウドベースであり、着実な進化を遂げていく。

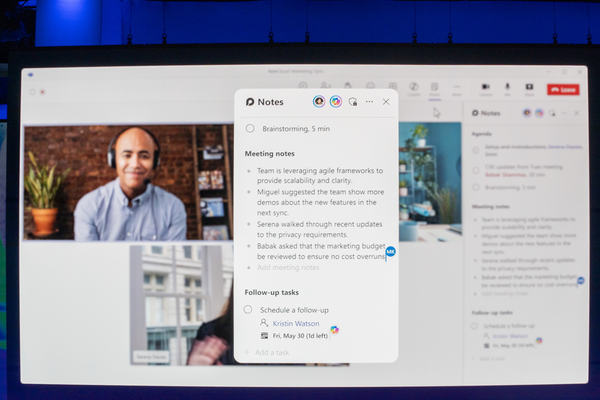

今回Buildで発表された機能の中でも興味深いのは、「Team Copilot」と呼ばれるものだ。これは生成AIを使って日々の作業を自動化するもの。例えばTeamsでの会議について、裏で自動的に書き起こしをしつつ、必要なファイルやスケジュールの共有、外部へのメールの送信など、「会議の際にアシスタントスタッフがやってくれそうなこと」の一部を自動化し、1つのツールで実現する。

そもそも、オンデバイスAIで使われる生成AIの言語モデルも、学習と開発には高性能なクラウドインフラが必要とされている。

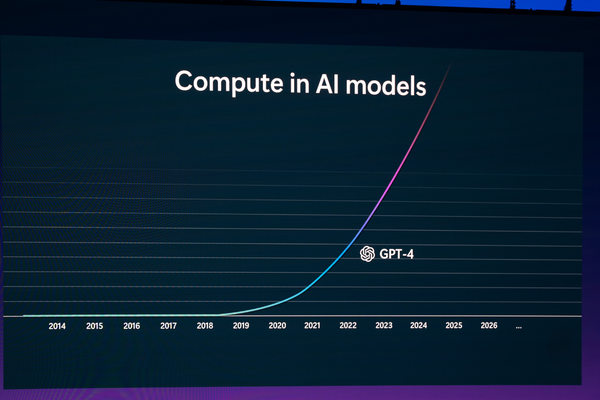

数年前まで、クラウドでの「AI向けの演算資産」はそこまで大きくなかったが、生成AIの活用が進むにつれて拡大ペースは進んでいる。

GPT-4に代表されるLLMも、賢さが強化されつつ効率の向上も進んでいるわけだが、LLM自身、世代が変わるごとに必要とする演算力が大きくなっていくわけで、この傾向は当面変わりそうにない。マイクロソフトなどのビッグテックはGPUを中心とした計算資源への投資を続けており、BuildでもNVIDIAとの関係を強調している。こうした動きに正面から対抗できるのは、世界でもごく限られた企業だ。

一方で、AI自体を活用するアプリケーション開発ではいろいろな可能性がある。参入障壁が低いので競争も苛烈となるが、ビジネスのパイも大きい。

マイクロソフトがBuildに合わせてCopilot+ PCを発表したのも、結局のところ、ソフトやサービスを開発する基盤として利用して欲しいからだ。

オンデバイスAIで実現されるものは「Windows 11に搭載される機能」で測るのではなく、「Windows 11+Copilot+ PCで実現するアプリやサービス」という観点で考えなくてはならない。

PCの買い替えサイクルは長くなっていて、出荷ペースも落ちている。ある意味マイクロソフトは、現状を変えるカンフル剤としてCopilot+ PCを発表したのである。