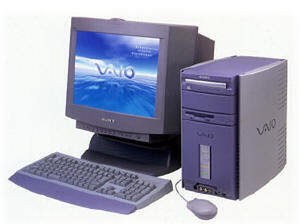

VAIOといえばタワー型という人も多い

かつて、ソニーのパーソナルコンピュータの代表格だった「VAIO」といえば、どちらかというとモバイルを主体としたノート型のほうが印象が強いかもしれません。

ところが2000年前後にはアナログ時代のAV機器が、PCのパフォーマンスの向上によって一挙にデジタル化の波を受け、なんとも魅惑的なデスクトップVAIOたちが登場しました。その代表格が、“R”の冠を持つマイクロタワー「VAIO Rシリーズ」です。

テレビにも音楽にも強かった「VAIO Rシリーズ」

PCV-R70シリーズ

「PCV-R70TV」はTVチューナーを内蔵、かつMPEG-2リアルタイムエンコーダーボードを搭載、「Giga Pocket」というアプリを使ってTV番組を予約録画できたり、再生や編集ができたのです。20GBのHDDに、MPEGで圧縮することで高画質モードで約4時間24分、標準モードで約8時間41分、ビデオCDで約23時間42分もの録画が可能です。

さらに、アナログビデオ入力(黄色、白、赤のコンポジット入力)から、VHSやベータテープなどのアナログ映像をMPEGにリアルタイム変換した動画を取り込んで、編集したビデオデータをCD-RWに焼いて保存までできます。

i.Linkケーブル1本を接続して、DVハンディカムから取り込んでノンリニア編集も可能。なんと「Adobe Premiere 5.1日本語版」もまるまるプリインストールされていました。

PCのスペックとしては、CPUにPentium III 550MHz、メモリー128MB(256MB)、グラフィックアクセラレーターはATIテクノロジーズ製「ATI RAGE 128GL」。

今でこそ、なんだこのしょぼい性能はと思うかもしれませんが、当時はペンティアムもIIIになったぜ! もう最高だぜ! という感嘆の声が漏れるほどのスペックだったのです。理想とするテレビ録画にしても、動画編集にしても、そうそう思いのままにできたわけではなく、様々な制約がありましたし、当時はフリーズ当たり前のWindowsの洗礼を浴びながらも、このAVパソコンを発売するソニーに酔いしれたものでした。

LED搭載で超カッコイイデザインになった「VAIO RXシリーズ」

その翌年に、“R”シリーズは“RX”シリーズへと進化。見た目も大幅に刷新され、グレーとバイオレットのツートンカラーから、より明るいスタイリッシュなカラーになって、ボディーも鋭角的でスパルタンな印象になりました。

PCV-RX70K

電源ボタンにはLEDが仕込まれてブルーに光り、サスペンド状態ではオレンジ色に変わるなど、もう見た目からカッコよすぎるデザイン。メンテナンス性も考えられてか、ドライバーいらずで外装を外して内部にアクセスできたりと、PCオタク歓喜の仕様でした。

Rシリーズから受け継いで、TVチューナーを内蔵したMPEG-2リアルタイムエンコーダボードを搭載して、ビデオキャプチャーや、DVアナログ/MPEG変換といった機能を備えています。テレビ番組をMPEG-2フォーマットで録画して再生や管理できる「Giga Pocket Ver.4.0」も順当進化。面白いのは、「Giga Pocket Ver.4.0」を搭載したVAIO RXをサーバーとして、「PicoPlayer Ver.4.0」を搭載したほかのVAIOがクライアントとなって、ネットワーク経由でテレビ番組を予約したり、録画した番組を再生できることです。当時、この「こうしたことができるよ」というアピールは筆者の心に相当突き刺さりました。

最上位モデルの「PCV-RX70K」のスペックは、CPUにPentium III 1.0B GHz、メモリー128MB(512MB)、グラフィックアクセラレーターは、GeForce2 MXに。CD-R/RWドライブとDVD-ROMドライブの両方を載せたツインドライブという超贅沢な構成も、デスクトップVAIOを所有することの気持ちを満たしてくれました。

ラインナップ展開として「PCV-RX60K」や「PCV-RX50」というモデルが下に続いているのですが、最上位の証である“R7◯”や“RX7◯”というナンバリングこそが至上! という妙なこだわりを筆者が持ったのもこの頃です。ちなみに、このタイミングでOSがWindows 2000 Professionalになったことでかなり安定したイメージがあります。それより前のWindows Meは、悲惨な思い出しかありません。

AV一体型になった「VAIO MXシリーズ」

PCV-MX1TV7

時を同じくして、オーディオとビジュアルに特化したVAIO MXシリーズ「PCV-MX1」も登場しました。MXシリーズの何がすごいかというと、デスクトップPCの筐体のなかに、MDデッキやFM文字多重放送チューナー、アンプ、DVD-ROMドライブなどが収まっているAV一体型にしてしまったこと。

カラーリングが統一された、かなり大型のステレオスピーカーも付いており、本体にあるオーディオボタンを押すとOSを起動しなくてもオーディオ機能が使えたのです。CDやMDを聴いたり、FMラジオを聴いたりとコンポそのもの。本体前面のディスプレイにスペクトラムアナライザーを表示して、音質を調整したりリモコン操作したりと、独立したAV機器として使うことができました。

だったら最初からミニコンポを買えばいいじゃん! と思うかもしれませんが、PCでありながらオーディオ用の電源を備えていたり、専用のD/Aコンバーターを搭載して内部接続をデジタル化して高音質化していることがロマンだったのです。

初代MXシリーズのスペックは、CPUがPentium III 600E MHz、メモリー64MB(256MB)、HDD 20GB、グラフィックアクセラレーターはATIテクノロジーズ製「ATI RAGE 128GL」。せっかくのコンセプトとは裏腹に、王道の“Rシリーズ”の影に隠れる形でいまいち売れていなかったように思います。

PCV-MXS1

もはやPCとは思えない装備に当時のソニーの勢いが現れていた

でも、この頃のソニーはそんなことではへこたれないというか、アグレッシブにさらにフルモデルチェンジした新筐体を2001年に投入します。Net MD対応MDデッキのほか、CD-RW/DVD-ROM一体型ドライブやマジックゲート対応メモリースティックスロットなどを搭載した、新たなVAIO MX「PCV-MXS1」。筐体は従来のデスクトップVAIOの面影すらないというか、ラウンドしたボディーにフロントのほぼ全面がきらびやかなクリアパネルになって、もはやAppleのデスクトップのようなたたずまいです。

本体の前面にの液晶パネルとコントロールボタンを備えて、ダイレクトに音楽再生が可能。「Sonic Stage Premium」アプリから、HDDやCD、MD、メモリースティック、FMチューナー、外部入出力などをコントロールできました。さらに、デジタル信号回路「Sony Digital Audio System」や、20+20W出力のオーディオアンプ、光デジタル入出力端子、巨大な2WAYバスレフスピーカー、6バンドのデジタルパラメトリックイコライザーなど、もはやPCとは思えない高音質のためのパーツ類がふんだんに詰め込まれた全部入りだったのです。

PCV-MX3GK

ソニーはやることがぶっ飛んでいたというか勢いがあったというか、パソコンという枠にとらわれないチャレンジングな姿勢に心を掴まれていました。

1つ1つ語り尽くすと終わらなくなりそうですけど、こんなの序の口です! さらに魅力的なデスクトップVAIOの話はまた別の機会に。

この連載の記事

-

第36回

デジカメ

α誕生前! ソニー製カメラ「サイバーショット」の一眼っぽいモデルを振り返る -

第35回

AV

ケータイとウォークマン合体させようぜ! 尖りすぎていたソニーのケータイ戦略 -

第33回

トピックス

ソニーのカーナビはモニターやHDDを持ち運べてPCと連動し時代の最先端を行きすぎていた -

第32回

AV

ソニーの「MDウォークマン」はメモリーオーディオの普及に太刀打ちできず20年の歴史に幕を下ろした -

第31回

トピックス

みんなのペットになりたかったソニーの犬型ロボット「AIBO」 -

第30回

スマホ

スマホがなかった時代の寵児! ソニー「CLIE」が始まってから終焉を迎えるまで -

第29回

AV

ビデオカメラにハイビジョンのビッグウェーブ! ソニーはいち早く1080i方式を取り入れた -

第28回

トピックス

ソニーのClip-ONと<コクーン>はテレビの視聴スタイルを根本から変えた名機! -

第27回

トピックス

ソニーのテレビ「WEGA」はトリニトロンに始まり、液晶やプラズマで技術力を遺憾なく発揮していた -

第26回

トピックス

世界で一番売れたゲーム機「PlayStation 2」は日本のDVD普及にも多大な貢献をした - この連載の一覧へ