Backlogが実現する離れた場所でもチームワークマネジメント

コミュニティイベントの回し方、CMC_Centralの舞台裏を運営チームに聞いてみた

2024年06月24日 09時00分更新

6月29日に名古屋で開催されるCMC_Centralはコミュニティマーケティングの叡智が結集する一大イベント。今回はこのCMC_Centralの運営を支える5人にお集まりいただき、運営のためのチームワークマネジメントとそれを支えるツールであるBacklog(ヌーラボ)の活用方法についてに聞いてみた。(以下、敬称略 インタビュアー ASCII編集部 大谷イビサ)

日本最大のコミュニティマーケティングイベントを支える運営とは?

大谷:お集まりいただきまして、ありがとうございます。まずはイベントの母体であるCMC_Meetupについて簡単におさらいさせてください。

小島英揮(以下、小島):もう7年も前、大谷さんが書いてくれたパラレルキャリアに関する取材記事(関連記事:AWSだった小島英揮さん、パラレルキャリアの道をただいま爆走中)で、私は「コミュニティマーケティングを普通にしたい」と話しているんです。たまたま私とAWSの掛け合わせでJAWS-UGが生まれたという特別変異ではなく、他の人でも再現できるようにと考えて、2016年に誕生したのがCMC_Meetupです。

それ以来足掛け8年くらい活動していますが、東京以外での開催も増えてきて、機が熟した感がしたんです。前々回の福岡のCMC_MeetupではLT登壇者が12人もいましたし、広島でも7人です。いろいろなところでコミュニティマーケティングの話が出てくるようにになったんです。でも、知っているのは全国のミートアップに参加している私だけで、十分に情報が流通していない。これはもったいないと感じたことが、CMC_Meetupの全国イベントを開催するという構想につながっています。これが6月29日に名古屋で開催されるCMC_Centralになります。

大谷:では、その運営チームの方々、自己紹介と役割を教えてください。まず、藤井さんお願いします。

藤井麻由(以下、藤井):名古屋に本社を構える株式会社コラボスタイルでコミュニティマネージャーを担当しています。コラボスタイルはペーパーレスやハンコレスを推進するワークフロー製品の開発・販売や、働く一人ひとりが快適で働きがいをもって仕事ができるオフィス環境づくりを行なっており、より良い働き方の未来のため、ワークスタイルを軸に社内外のコミュニティを運営しています。

もともと弊社は「コラボベース NAGOYA」という招待制・紹介制の会員制コミュニティスペースを本社の半分を開放して運営しており、初回開催時から会場をご提供していたこともあり、CMC_Meetupの名古屋の運営にも関わることになりました。

小島:私も全国でいろんなコミュニティマネージャーにお会いしますが、いわゆるコワーキングスペースなどの場所に紐づくコミュニティと、関心軸のコミュニティの双方の運営をリードしている希有な存在だと思います。

大谷:続いて坂本さんはBacklogを提供しているヌーラボの方ですね。

坂本生民(以下、坂本):はい。普段は福岡におり、福岡でのCMC_Meetupを運営したり、登壇しています。今回のCMC_CentralではいわゆるBacklogの活用を支援する「バックログスイーパー」を担当しています。

大谷:なんですか?そのバックログスイーパーとは?

坂本:説明すると、「やるべき課題やタスクがチームに積み残されないようにキレイにする人」ですかね。具体的には、ミーティングなどで明らかになったやるべき課題やタスクを、Backlogに起票してもらうようにし、滞留しないように処理を促す役割です。

うちは子どもがまだ小さく、集客や夜の登壇は難しいので、オンラインでできるBacklogの運用支援しています。みなさんがBacklogを使いやすいようにする仕組み作りや声かけ、あるいは議事録作りなどを担当しています。

大谷:今回イベントの運営に入ったきっかけは?

坂本:私自身は名古屋生まれなんですけど、社会人になってからはビジネス面で名古屋にからむことがほとんどなかったんです。家族以外のつながりも希薄になってしまっていて、だから、今回はCMC_Centralが名古屋で開催されると聞いて、なんとか地元にからみたいなということで参加させてもらいました。

大谷:続いてあつみんこと、大澤さんお願いします。

大澤あつみ(以下、大澤):大澤です。長らくトヨタ自動車に勤務していたのですが、今は「海外ノマドワーカー」を称して、フリーランスとして働いています。

もともとコミュニティやオンラインサロンが好きで、コミュニティマーケティングに興味がありました。小島さんにCMC_Meetupのランチスペースに呼んでいただいたのが主体的に関わるようになったきっかけで、コミュニティを活用して組織の壁を超える越境体験をお話したんです。その後、トヨタ自動車時代に縁のあった名古屋や広島のCMC_Meetupなどに何回か登壇させてもらい、今回の運営にお声がけいただいたという経緯です。

大谷:じゃあ、次はたいがー。

北川佳奈(以下、北川):私だけ雑(笑)。primeNumberでデータ統合基盤のTROCCOというサービスのコミュニティマネージャーを担当しています。もともとは学生時代からコミュニティで登壇や運営をやらせてもらい、大谷さんともJAWS-UGのときからのお付き合いです。コミュニティって変な人ばかりで面白いなあと思っていて……。

大谷:変な人で悪かったですねー。

北川:(笑)社会人になってもコミュニティには関わってきて、小島さんにCMC_Meetupにもお誘いいただいたのですが、今まではあくまで参加者の目線だったんです。でも、primeNumberのコミュニティマネージャーになったことで、参加者から運営側に回り、視座がまったく変わってしまったことを実感して、さらに面白さを感じています。今回は主にコンテンツを担当させてもらっています。

名古屋の運営チームは最初からすごく強かった

大谷:まずCMC_Centralに関する素朴な疑問なのですが、なぜ東京じゃなくて、名古屋なんですか?

小島:各地を見渡してみると、名古屋のCMC_Meetupの運営チームがすごく強かったんです。東京だと私がいるので、代替わりや新陳代謝が起きにくい。でも、名古屋はよくも悪くも勝手にやってくれるし、実行力も高い。これは名古屋という場所柄もあって、全国イベントの構想を「日本の中心でやる=CMC_Centralじゃね?」と名古屋のCMC_Meetupで話してみたら、すごく食いつきもよかったんです。じゃあ、名古屋だなと。

大谷:小島さんの目から見て、名古屋のどこが強いと思ったんですか?

小島:他のエリアだと、だいたい「小島さん、なにやります?」と聞かれることが多い。僕も聞かれると、答えてしまうので、なんだかんだ意思決定のヒエラルキーができてしまう。でも、本来地域イベントは土地勘がある方が強い。スピーカーの発掘からどんな話が受けるかまで知っているので。

その点、名古屋は最初から違っていて、メンバーから「こうしたいです!」と言われることが多かった。これは名古屋のメンバー同士が普段から会っていて、接触頻度が高いという環境要因も大きいと思います。

藤井:名古屋のCMC_Meetupの運営は6人いるんですけど、確かにほかのイベントやコミュニティでもよく会います。あるときは運営メンバーで、あるときは参加者で。6人のメンバーがいろんなコミュニティで重なっているので、接触頻度は高いですね。

あと、名古屋の運営は「誰とやりたいか」という観点で、メンバーを見直したことがあるんです。最初は20人くらいが1つのグループにいて運営メンバーが誰なのかは決めていなかったのですが、人数が多いとやはり発言はしにくいし、運営に入ると責任を追うので、運営メンバーをきちんと決めないとダメだねという話になりました。そこで「誰といっしょにやりたいか」という軸で運営メンバーをそのときは5人にしました。これにより、チーム感が醸成され、コミュニケーションもとりやすくなったと思います。

小島:だから、名古屋のチームがいなかったら、CMC_Centralは僕がリードをやっていたと思います。そうなると、企画の幅や巻込める人たちが、僕のキャパで終わっていたはずです。結果的に僕の比重が高くなり、「小島のイベント」になってしまう。それじゃ、スケールしないんですよね。だからけん引役となってくれた名古屋のチームにはすごく感謝しています。

加えて、今回はCMC_Meetup名古屋以外のメンバーもけっこう入っています。でも、なんらかのコミュニティ経験を持っていたり、バックグラウンドは共通しています。

離れた場所のメンバーがオンラインでイベントを回す秘訣

大谷:では、実際にCMC_Centralの運営をどのように進めたのか教えてください。

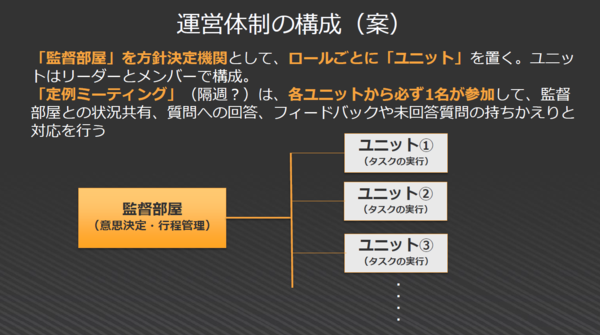

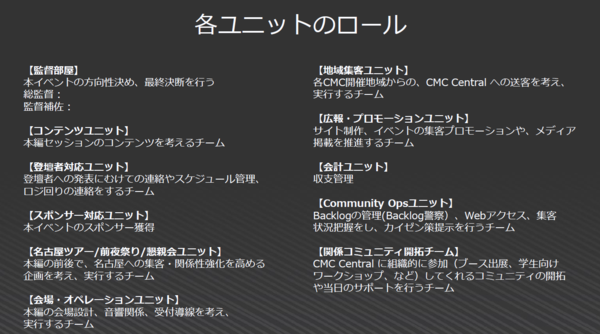

小島:昨年11月に名古屋チームに加え、お声がけしたメンバーでキックオフをやりました。運営チームの「企画」「集客」「オペレーション」などのユニットの上に、「監督部屋」という空箱が置かれていて、たぶん参加した全員が私が入ると思っていたはずなんですが、「総監督は名古屋がいいと思う」と言ったら、みんなが「藤井さんがいい」という話になったので、きちんと民意で決まったんです。僕はあくまで「お助け」だけですね。

大谷:とはいえ、初めてのメンバーで、全国イベントやるのも初めて。しかも、みなさん場所も離れているので、対面で会うのはこの取材が初めてだと聞いています。どうやって進んだんですか?

小島:まずゴールは明確でした。集客目標、企画などは初回のミーティングでほぼ共有、合意ができていたんです。だから、どのように役割を分担して、ゴールにむかえばいいのかを決めればよかったんです。

大谷:これってイベントの話だけじゃないですよね。

小島:仕事でも同じです。社内外の人たちとゴールを設定して、チームビルディングするという場面はあらゆる場面で出くわしますよね。ゴールを共有して、オンラインでつながって、初めての人たちとチームを組んで、仕事を進めるのはこれからどんどん普通になっていくと思います。

北川:対面で集まるのは、実はこの取材が私たちも初めて。ただ、それぞれがコミュニティに参加したり、運営したりといったベースがあるので、どうやってコラボレーションしたらよいかは感覚として身についてはいます。お願いするところはお願いするとか、Backlogの課題を切るとか、共通認識としてあるのは大きいと思います。

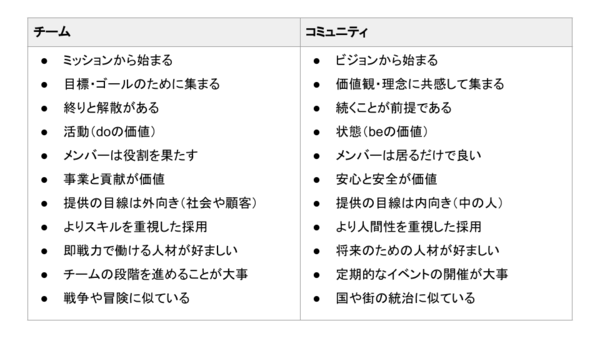

小島:補足すると、(ソニックガーデンの)倉貫さんのお話に出てくる「チームとコミュニティは違う」という指摘も重要です。チームはゴールと期間が存在するけど、コミュニティは状態。でも、コミュニティの運営はチーム。コミュニティだけやっていても、チームにはなれないんですよね。

だから、キックオフのイベントでも、倉貫さんの図(下記参照)をお借りして、「CMC自体はコミュニティですけど、運営はチームである必要があります」と明示しました。これって紹介の仕方を間違えると、単に「コミュニティの仲間が楽しくワイワイやっている」って見えちゃうので。

最初に「役割」を与えてもらってとても助かった

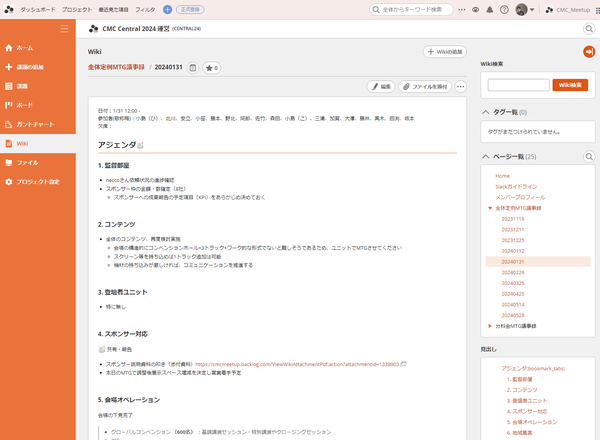

大谷:では、具体的なBacklogを使ったイベント運営についてお聞かせください。

坂本:まずミーティングの議事録は、すべてBacklogのWikiにまとめています。初回のキックオフで自己紹介をして、監督を決め、コンテンツ、スポンサー、会場のオペレーションなど、役割を割り振りました。どんな人となにをやるんだろうという不安があったので、役割を与えてもらって、とても助かりました。

小島:組織やルールの素案は私から提案させてもらいました。自分ができそうなところに手を上げてもらい、複数担当してくれとお願いしました。重複しすぎている所はは、随時調整。重すぎたら、誰かがカバーするというやり方です。だから、ゴールは決めて、役割は決まっているんですけど、誰がやるかはわりとアジャイルでした。

藤井:割り振るといっても、自ら手を挙げるというのが重要だと思います。

北川:私も以前はコミュニティの一参加者だったのですが、運営に回るようになって、周りから「やってみなよ」と言われた経験が大きかったと感じています。声をかけていただけることで「やっていいんだ」と思えました。その経験があるので、自ら手を挙げることができるようになってます。

坂本:目的がわかっていて、役割を与えてからは動き出すのが早かったです。すごくよかったなと思ったのは、自分だけだと苦手なところがあるんですけど、人選のバランスがとてもよくて、得意なところ、苦手なところがうまくカバーされているなと思いました。

坂本:ほかにも顔と名前が一致しないので、私のために名前と顔と読み仮名をいれてくださいとお願いしました。オンラインだとこれは特に重要です。

大谷:なるほど。今回のように会社じゃない場合は、横で誰が働いているかわからないので、それ重要ですね。ちなみに、みなさんBacklogは、いきなり使えたんですか?

藤井:私は完全ゼロベースで使い始めたので、最初はけっこう苦戦したんですよ。そもそもタスク管理ツールも普段から使っているわけではないので、どうやって使うんやとか、Wikiとか、スターとか、みんな当たり前のようにカタカナぴゅんぴゅん飛ばしながら話すので、えっ?えっ?ってなりました(笑)。

でも、ここ(=Backlog)を見れば全部わかるということがわかったので、使って慣れるしかないなと思いました。重要なのは、使いやすいかより、必要な情報がまとまっている場所があるということ。議事録とか、決まったことが、ばらけてしまうと探すのは大変ですが、ここにあるとわかってれば、探せばいいだけですから。

北川:たぶん大澤さんも初めてだったはず。

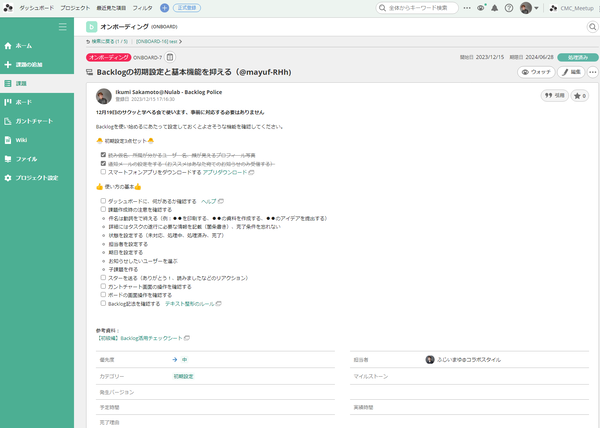

大澤:はい。でも、オンボーディングをやっていただいたので、すぐに使えるようになりました。

坂本:Backlogに新しい方をお招きする際に使っている、基本機能を抑えるためのオンボーディングというテンプレートを自作したので、これをみなさんに共有しました。自らの課題一通りこなしてもらえば、使えるようになります。

あとは使い方の基本として、そもそもダッシュボードってなに?を説明したり、課題の件名は動詞で終えるとか、スターで相手に気持ちを伝えようといったルールやトンマナをお願いさせてもらいました。

大澤:オンボーディングでは「ここを見ればOK」というところに絞って説明してもらいました。全部の機能を使うわけではないし、特によく使う機能からスタートしました。もちろんわからないこともありましたが、私がわからないと思うことは他の人もわからないことだろうと思って、ヘルプを見たり、検索したりしてほぼ解決することが多かったです。それでもわからない場合は、坂本さんに聞きました。

決めるまではSlackとZoomで、決まったことはBacklogで

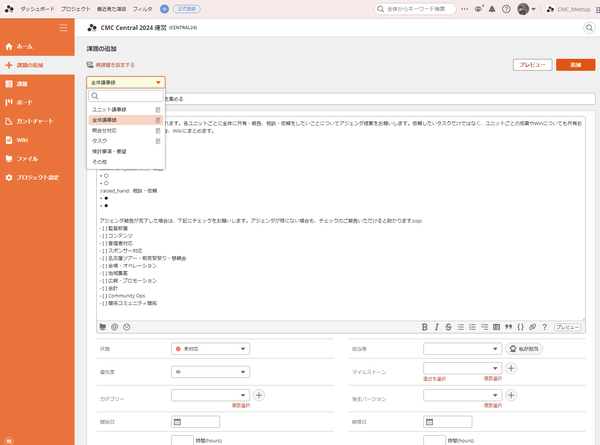

大谷:タスクはたとえばセッション全体で共有されるのですか? あるいは個別のセッション単位で切られるのですか?

坂本:今回セッションが18もあるので、Backlogの親課題と子課題で管理し、各課題にはマイルストーン(進捗状況)を切らせてもらっています。最初は「登壇者の情報を揃える」という横軸の課題を用意したのですが、そうするとセッションオーナーが動いてくれないのでは?という話になりました。そこで各セッションごとに、全てのタスクを親課題と子課題にまとめ、セッションオーナーが責任を持ってもらう形にしました。

大谷:途中で使い方迷ったりしませんでしたか?

大澤:ツールに詳しい人がいるので、やりたいことを伝えて対応方法を教えてもらうようにしました。

小島:ツールのことを聞いていい「Community Ops」という役割があるので、安心して相談できます。Backlogに関しては、タスク管理ツールでもっとも難しい起票の粒度を揃えるために「テンプレート」という機能があります。フォームでチェックすると、必ずどこかにカテゴリ化されます。

北川:タスクを切るのって、とても難しいことだと思っていました。タスクが大きすぎて、閉じれないこともあるので。でも、Backlogのテンプレートで粒度が揃った感じがしました。

大澤:一般的な会社では、やる気や主体性で各メンバーに「むら」が出るのでツールを使い始める時にはある程度の強制が発生します。でも、このイベントはやりたい気持ちがある人が集まっているので、主体的に取り組んでいます。だから、抜け漏れが少ないと思います。

Backlogを見ないという人もいないし、コミュニケーションはSlackで補っているので、メンションを付けて、どこまでも追うみたいなことが可能です。

大谷:基本はタスクを管理するBacklogが中心にあって、それを周知するのがSlackという役割でOKなんですか?

藤井:Backlogはあくまで課題ベースなので、そこまでの検討をSlackでやるイメージです。決めるまではSlackなり、Zoomなりを使い、決まったことはBacklogで。「チケットの売れ行きがいいので、こういうアナウンスしようよ」「チケットの割り振りを変更しよう」みたいな課題化するほどじゃないものは、Slackで決めてしまうこともありますね。

北川:個人的にはBacklogの更新がSlackで来るのは助かっていて、「みんなやってるんだー」というのが見えるのがいいですね。

小島:Community Opsユニットのメンバーが作ってくれた「りんちゃん」というボットが、1週間に1度各ユニットの進捗状況を教えてくれます。これが誰か人からメッセで来たら急かされているようでイヤだけど、ツールから来ると素直に受け入れやすいので、いい仕組みだと思います。

バックログスイーパーはタスクのお尻を叩く役割ではない

大谷:坂本さんは単純なカスタマーサクセス的な支援に加えて、Backlogの運用チェックまで行なっていると聞きました。

坂本:私がヌーラボに入って約2年半ですが、社内ではBacklogの使い方は確立しています。でも、今回のように新しいスペースで、新しい人たちが使うと、真っ白なんです。当然、どうやって使うかのヘルプやテンプレートが揃っている方が使いやすくなります。

CMC_Centralも必要なテンプレートを用意し、ルールを作りました。あと、議事録にある内容に対して、これは課題化してみては」と提案したりします。

北川:毎回、定例の議事録から坂本さんが課題を起票して、各メンバーがやるというフローになっていました。

坂本:これも毎月、「議事録のアジェンダを報告してください」というテンプレートを作っておけば、日付を変えて、追加を押して、一斉通知すればOKです。直前の報告でも「これ確認しておきたいです」がすぐに連絡できます。

北川:アジェンダがWikiにまとまり、議事録としてシェアされるという仕組みです。

坂本:あと、課題を立てる場合も、完了条件に加え、担当者、開始と終了、所属しているユニットなどを入れてもらうようにお願いしています。

大谷:どういう役割なんですか? タスクのお尻を叩く人と捉えていたのですが。

坂本:運用ルールをセットして、ルールを徹底させるという役割なので、設定と実行ですね。だから、タスクのお尻を叩くことは一切していません。お尻を叩くのはあくまでツールだったり、私よりもわかっている監督の役割なので。

大谷:お尻を叩くのはツールであると。私が取材していると、AIと人のやることの境界線があいまいになってますが、ルールが決まっていれば、お尻を叩く人は本来要らないんですよね。

小島:人がやると、「また●●さんに言われちゃった」となります。だから人じゃないってすごく重要なんです。

坂本:ただ、担当者が決まっていない課題で動いていないものは勝手に担当者を付けたりします。だから、「いきなり課題振られたな」というメンバーはいると思います(笑)。あと、議事録に基づいて日付が入ってないものは入力しています。カテゴリやユニットも同じですね。

小島:要はBacklog上にバックログ(=積み残しや残務)が溜まらないようにしているんです。プロジェクトにはこういう人が必要なんですが、意識してやっている方とやっていない方と混在しているのが実態です。だから、役割に名前を付けることで、自覚していただきたいなあと。

坂本:こういうイベントって、みなさんモチベーションはあるので、仕組みさえ作れば、みなさん勝手に走ってくれます。今回も最初に設定して、こうして使ってくださいねと決めれば、あとは早かったです。

Slackで決まるもの、タスクにあげるもの

大谷:なるほど。ここでのタスクになる、ならないの基準ってどこなんでしょうか?

坂本:私が課題としてあげる基準としては、「1人の判断で終わらないもの」ですね。他に手伝ってもらわないと難しくて、かつ責任者の判断が必要というものはいくつか課題にしましたね。あと、ちょっと時間のかかりそうな作業は課題にしています。「いつかやっておいて」とお願いして、とからリマインダーを設定するということをなるべくなくしたいなと。

小島:チャットは時系列で流れてしまうので、Slackの会話で決まらなそうなやつはタスクにした方がよいですね。

坂本:あとに残して起きたいものもタスクになります。Slackの返信だけだと、単純に履歴ですけど、どのように対応したのかを振り換える場合は、タスクにしたほうがよいですね。

大谷:もう1つ深掘りしちゃうんですが、なぜ抜け漏れが少ないと言えるんでしょうか? 人は忘れるものだし、起票し忘れたり、Slackで流れてしまうなど、抜け漏れる要素はいっぱいあると思うのですが。

坂本:思い立ったときにタスクを切るからじゃないですかね。

藤井:月一でのZoom定例で状況を確認したときに、「あれ、漏れてます。タスク切ります」という話の流れにはなるかなあと。

小島:ユニットごとに別れているので、各人がフォーカスする分野が決まっている。だから進捗がわかりやすいし、漏れにくいのかもしれません。なにか懸念や心配事があっても、言い出したら、自分が対応することになってしまいがち。でも、この運営チームはユニットに別れているので、その心配事を振れる先がある。安心して「気がついちゃったんです」と言い出せるはずです。

藤井:直近でもそういうことはありました。でも、「これ大丈夫だっけ?」という意見が出ても、課題として渡すユニットがあるので、誰か一人だけが抱えるということはないと思います。頼れるべき人がわかりやすくなっているので、言い出しやすいというのはあります。心配ごとだけじゃなく、「今忙しいから無理」みたいな話も気にせず言える雰囲気はありましたね。

大谷:そこらへんも、チーム全体でいわゆる心理的安全性が確保されていたんでしょうね。

藤井:スター機能もけっこう好きで、リアクションがあるのも重要。課題が終わったことに対して、見てもらえているかはけっこう気になるし、見る側からも確認していることが伝えられる。

大谷:藤井さんのように監督の役割だと、リアクションで確認していることを伝えたり、必要な情報をチェックできるって、特に重要かも知れません。

小島:いずれにしてもゴールと役割を明示する「チームワークデザイン」とタスクが見える化される「ワークマネジメント」はセットだと思っています。どんなに面白そうと思ってスタートしても、仕事が進んでないとどこかで火は消えます。「チケット売れてない」「スポンサーがつかない」になると、同じく火が消えます。だから、進捗が可視化されるというワークマネジメントはとても重要なんです。

坂本:その点、CMC_Centralは毎月定例ミーティングがあり、気がつけばもう半年間続けています。進捗が可視化されているので、やってきたことがわかって、モチベーションも維持できました。

ゴールを共有することで「やらせ」から脱却できる

大谷:先ほどはコミュニティとチームの違いが話題に出てきましたが、コミュニティと会社との違いはどうお考えですか?

坂本:ヌーラボ自体はコミュニティを軸として会社経営をしている組織ですし、私自身もコミュニティを運営していたりしているので、CMC_Centralも基本は同じです。

ただ、完全に違うところは、人とのつながり、学び、ノウハウを大量に持ち帰れるということ。会社ではできない経験につながっていると思います。

大谷:お金とは異なる報酬がいっぱいあるということですかね。

坂本:各人によって違うけど、お金以外の報酬は大きいと思います。

大澤:私はフリーランスという立場なので、いつ返信しても、いつ対応してもいいみたいな非同期ならではのありがたさはあります。自分が好きでやっているので、いい意味で会社時代よりプレッシャーがない感じがします。

藤井:時間をあわせるという意味では、定例のミーティングくらい。あとは各自が動ける時間に動いていると思います。タイミングの違いはあれど、動かないということありません。

北川:共通認識として、いつまでになにをやるというスケジュールを切るのは大事だと思いました。「だいたいこのくらいまでこれをやる」だと、みんなやらないので(笑)。

大谷:先ほど「役割を与えられてうれしかった」というのは、人によっては「押しつけられた感」を持つ人がいるような気がするのですが。特に会社員だと。

小島:本来は会社もそうあるべきなのですが、コミュニティでは役割の前にゴールへの合意があるんですよね。会社で難しいのは、そのゴールの共有や合意形成がゆるいと、「やらされてる感」につながってくると思います。

北川:やっぱりイベントって祭りですからね!

「遠慮しない」「無理をしない」「目的と姿勢がそろっている」

大谷:最後にこうしたイベントをチームで運営するにあたって重要だと考えた気づきがあれば教えてください。

北川:「遠慮しない」「気を遣いすぎない」ですかね。言葉は気をつけた方がいいかもしれませんが、このタスクを誰がやるかという話が出ても、お互いに気を遣い過ぎたら、「あの人がいるからと遠慮していたら、話が進まない。心理的安全性の話もあったと思うのですが、今回の運営はそういう気の遣い合いがなかったので、やりやすかったです。自分がやりたいことを手を挙げる姿勢はつねに持っていた方がいいかなと思います。

坂本:「無理をしない」のも重要かと思っています。それぞれの分野でご活躍していたり、本業に負荷をかけるものであってはいけないので、みんなの力でうまくやっていけるのが大事。無理をして、燃え尽きてしまい、次につながらないのはよくない。

北川:「遠慮しない」も、「無理をしない」も、なにをすべきではなく、なにをしないという話でまとまるのが面白いですね。

大谷:あと、それぞれのメンバーのよさを活かしていく。タスクの隅々まで目を配れる人もいれば、進めるのが得意なメンバーもいるので、チームでうまく配置する。そして、自分がやりたいところは積極的に参加していくということですかね。

藤井:「目的と姿勢が揃っている」というのは絶対にあると思っています。CMC_Centralの場合、小島さんに提示してもらった開催目的は、それぞれ自分たちに落とし込まれていますね。

イベントを進めていると、タスクに追われて、やることが目的になりがちです。でも、このメンバーは「これはなんのためにやっているのか?」がブレないし、薄まっていない。一方で、自分がこのイベントに参加する報酬みたいなものもみんな実感しているので、自分がなぜやりたいかはリンクしている。だから、やりたい気持ちが消えないんです。

姿勢に関しても、最初は顔も知らなかったメンバーですが、なんとなく揃っていました。誰かにタスクや責任を投げてしまう人は一人もいなかった。だから、先ほど北川さんが話していたように、監督をやらせてもらったのも、「一人じゃないからやってみなよ」とみんなが背中を押ししてくれたから、「いつかやりたい」が今できるようになったんです。

大澤:確かに目的と姿勢はその通りだし、初めての人でも手を挙げやすい環境、スムーズに進められるルールがあったのもよかった。そこらへんは組織らしさと言えるかもしれません。

大谷:なるほど。舞台裏の話を聞くことで、チームワークデザインとワークマネジメントの関係をうまく言語化できたような気がしますね。CMC_Centralもいよいよ今週末ですが、がんばってください!