起動画面までカスタマイズした誕生秘話がガチすぎた!

信頼性の高いパーツを選定したらSSDはSamsung一択! 話題のFFXIVコラボPC「ELSA GALUDA-D FFXIV Edition」レビュー

提供: 日本サムスン

十分な性能と「長く使える」を両立したパーツ選定

――「ELSA GALUDA-D FFXIV Edition」にはエントリー、スタンダード、ハイエンドの3つの製品グレードが用意されていますよね。このスペック差のバランスはどのように決定されたのでしょうか。

【岡村】 エントリーがフルHD(1920×1080ドット)解像度、スタンダードがWQHD(2560×1440ドット)解像度、ハイエンドが4K(3840×2160ドット)解像度と、それぞれゲームを描画する解像度の高さを想定したパーツ構成としました。一番下のエントリーであっても、「黄金のレガシー」の推奨スペック+αの構成になっています。PCの場合、ゲームをプレイしながらマルチタスクでブラウザーを立ち上げたりしますし、特にFFXIVはチャットアプリや録画機能を使う機会が多いです。エントリーでもそういった余力はあるよ、という構成になってるわけですね。さらに上のスタンダードはWQHDでも快適に、ハイエンドなら4Kでも快適で、もうなにをやっても大丈夫、といった感じです。

【三好】 ガチゲーマーであり、なおかつPCに詳しい人のスペックの決め方なので、安心して使っていただけると思います。

【岡村】 あと、FFXIVプレイヤーの特徴としては「異常なほどのウルトラワイド液晶の普及率」があるのですが(笑)、もちろんウルトラワイドでしっかり動作することも確認しています。通常のアスペクト比16:9の壁紙に加え、ウルトラワイド専用の21:9の壁紙もわざわざ作っていただいたので、ぜひお使いいただければと。

【三好】 彼(岡村氏)も自宅ではウルトラワイド液晶を使ってるので、「自分で使えない壁紙は嫌だ!」って言って、作ってもらったらしいです。

【岡村】 そこは僕のこだわりでしたので(汗)。

――そのこだわりをありがたく思っているプレイヤーの方は多いと思います。ここからは、具体的なパーツの選定について質問します。パーツは総じてハイグレード品ということでしたが、実際にはどのような製品が使われているのでしょうか。

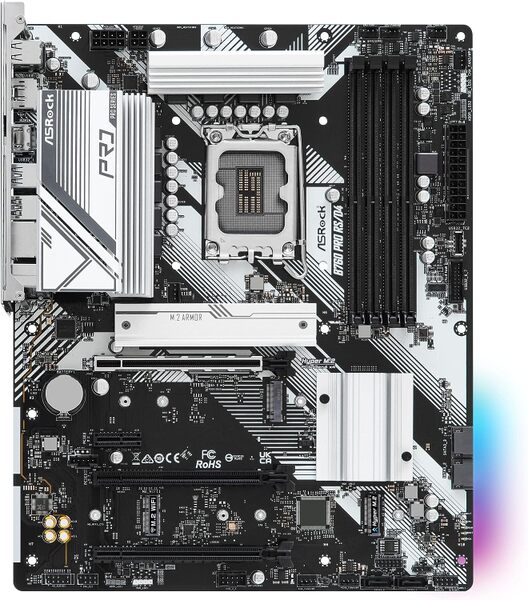

【岡村】 たとえば、SSDは世界的半導体メーカーであるSamsungの最上位品「Samsung 990 PRO」、メモリーはセンチュリーマイクロ製、マザーボードは耐久性を重視したASRockの製品ですとか、いろいろあるのですが……分かりやすく言ってしまえば、ほとんど弊社が販売しているビジネス向けのワークステーションと変わらない構成です。特にMMOだと長時間ログインして長い時間負荷がかかるので、そういった意味でも耐久性や品質は大事ですね。

――SSDに「Samsung 990 PRO」を選んだポイントはなんでしょうか?

SSDはその高速さと高い信頼性で知られる「Samsung 990 PRO」。エルザのワークステーション「ELSA VELUGA」シリーズでも採用されており、不良率の低さも選定の決め手となっているとのこと

【岡村】 「とにかく高速なものを」というのが最大の理由です。オンラインゲームは特にそうなのですが、ストレージが遅いとロードが挟まった時に他のプレイヤーに置いていかれたりするんですよね。オフラインゲームなら自分が待てばいいだけなんですが、ロードを介して始まるコンテンツが多い「FFXIV」のようなゲームでは人を待たせることにもなりますし、僕も待たされるのは嫌なので……(笑)。それから、「Samsung 990 PRO」はただ速度が速いだけではなくて、品質も良いです。コラボ以前から弊社のワークステーションなどでは採用実績があるのですが、他メーカーさんの製品に比べて不良率が極端に低いというデータがあって。この2点を合わせると、選択肢はこれしかないなと。SSDの場合、高速だから壊れやすいということもないので、最上位品を選んでいます。

――メモリー、マザーボードについても同様の理由でしょうか?

【岡村】 基本的にはそうですね。センチュリーマイクロは一般のユーザーの方からするとやや知名度が低いかもしれませんが、国内でメモリーモジュールを製造して、製品が一般流通しているメーカーとしてはほぼ唯一無二なんですよね。非常に厳しい基準でメモリーを製造していますし、それだけにこちらも不良率は非常に低いです。マザーボードのASRockに関しては、今回あえて最上位モデルではない「B760 Pro RS」を採用しました。ここは弊社のこだわりでもあるのですが、最上位のマザーボードは部品点数が多くなる都合上、必ずしも長期的な耐久性も最上位になるわけではないんです。各パーツの性能をしっかり発揮できて、なおかつ耐久性にも最も期待できるモデルとして「B760 Pro RS」を選定しています。

【三好】 瞬間的な耐久性は最上位モデルのマザーボードの方が上かもしれませんが、採用したマザーは長期的な故障率が低い、ということですね。

【岡村】 もう一つ、ASRockに関しては、コラボPC専用の起動時のロゴを特注で作っていもらいました。私自身そういうのがすごく好きなタイプでして、たとえば仕事から帰ってきてPCの電源を入れた時に、画面にFFXIVの特注ロゴが出てくると、その後のワクワク感が全然違うだろうなと。かなり無理を言って作っていただいてますし、これが実現できるメーカーは少ないと思いますので、そこも注目していただければ。

――電源ユニットについてはいかがでしょうか。

【岡村】 電源はSUPER FLOWER製です。ATX 3.0対応のモデルで、RTX 4000シリーズのGPUを組み込んだ場合に発生しがちなスパイク電流(瞬間的な電力の跳ね上がり)への対応力に優れています。スパイクに耐えられる時間が他メーカーの電源ユニットよりも長いとされているんですけど、SUPER FLOWER製電源を採用してから、GPU由来の予期せぬPCのシャットダウン報告は弊社の製品では上がってきていません。

――CPUクーラーは近年流行しているオールインワン水冷ではなく、全モデルでDeepCoolの空冷クーラーを採用されていますね。これについては、どのような点が選定のポイントになったのでしょうか。

【岡村】 大前提として、弊社のコラボPCは「CPUが空冷で制御できる限りは空冷クーラーを採用する」こととしています。なぜかと言えば、完成品のPCとして安定してお使いいただきたいと思った時に、その方が圧倒的にリスクが低いからです。オールインワン水冷のクーラーは確かに冷却力は空冷より高いですが、その性質上、1年ほどで冷却力は落ちていきますから、空冷に比べて全力を発揮できる期間は短いんです。PCの内部を触れないユーザーの方から見ると、それはあまり望ましくないのかなと。DeepCoolの「AK500」を採用した理由は、比較検証の中で冷却力と静音性のバランスが良かったのと、外観のこだわりからです。直角が多いケースで、全体のデザインを邪魔しないことが求められたので、なるべく直角かつシンプルなクーラーがマッチしたんですよね。

――実際に「ELSA GALUDA-D FFXIV Edition」を購入された方の反応を見ていると、「すごく静か」という感想を述べている方が多いのが印象的でした。

【岡村】 そういったフィードバックはすごくいただいています。高負荷で動作させても40dB台に収まるので、ゲーミングPCとしては静かな方です。そこまで「静か」という感想をいただけるとは思っていなかったんですが、弊社の開発にも「音オタク」がいるので、こだわりがいい方向に働いたのかなと。

――ありがとうございました。最後に、「ELSA GALUDA-D FFXIV Edition」を購入された方、これから購入を迷っているユーザーの方へメッセージをお願いします。

【岡村】 1月の受注を開始した段階では「ファイナルファンタジーXIV: 黄金のレガシー」の具体的な必要性能が明らかでなかったのですが、4月にベンチマークがリリースされたことで、このタイミングでPCの購入を悩んでいらっしゃる方はすごく多いのではないかなと思います。実際に今のPCでベンチマークを回してみて「もう少し性能が欲しいな」という方もそうですし、「せっかくだからパッチ6.Xまでの冒険の思い出に」という方にとっても、すごくいい1台に仕上がっていると思います。ぜひ、この機会にご検討いただければ幸いです。

この記事の編集者は以下の記事もオススメしています

-

ゲーム

コラボや推奨PCの試遊などが盛り沢山!FFXIVファンフェスティバル 2024協賛ブースレポ -

PCパーツ

「エルザのグラボってなんで高いの?」担当者に直撃してみた -

デジタル

「ストリートファイター6」コラボボックス付きSamsung SSD発売 -

デジタル

数量限定、「ELDEN RING」コラボグッズ付きSamsung SSDが登場 -

デジタル

「FF XIV:黄金のレガシー」コラボ収納ボックス付きSamsung SSD発売 -

デジタル

ビックカメラにて人気ゲームとコラボした収納ボックス付M.2 SSDなどサムスンSSD製品がお得に! -

デジタル

Amazon冬支度セールでSamsung SSDがおトクに! ポータブルSSDや内蔵SSDが対象