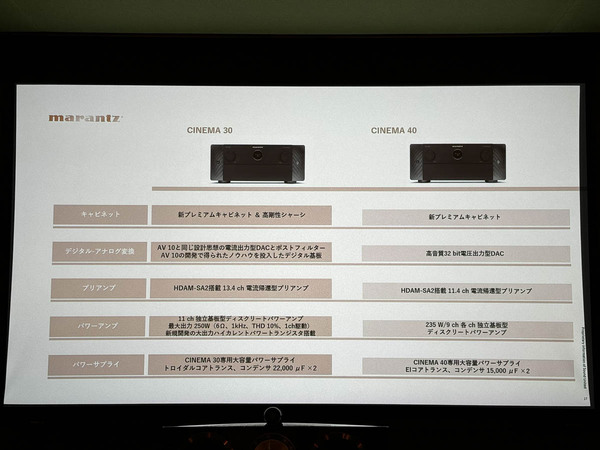

マランツは2月27日、一体型ではフラッグシップとなるAVサラウンドアンプ「CINEMA 30」を発表した。11chのパワーアンプを搭載。最大13.4chのプロセッシングに対応する。価格は77万円。3月15日に発売する予定。

2023年に70周年を迎えたマランツ。アニバーサリーイヤーを飾る製品として同年に発売したセパレート型のAVアンプが「AV 10」と「AMP 10」(各110万円)だ。CINEMA 30はこのAV 10とAMP 10を手掛けた開発者がチームを組み、その開発のノウハウを積極的に取り入れている。いわば、マランツサウンドの頂点を一体型で実現する製品だ。AMP 10/AV 10に迫るパフォーマンスを半分の価格、半分のサイズで実現するという大きなチャレンジに取り組んだという。

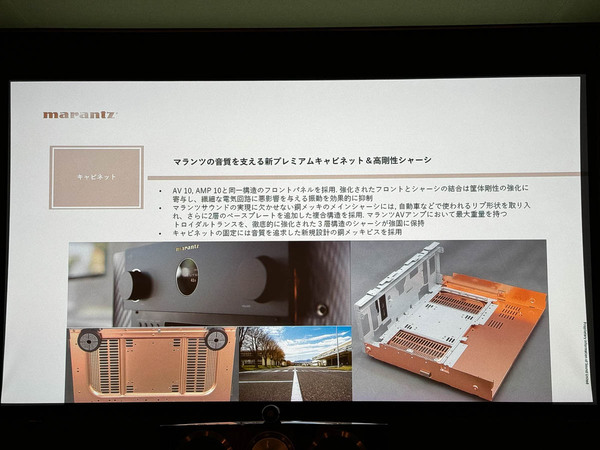

CINEMAシリーズには昨年発売の「CINEMA 40」(9chアンプ、50万6000円)があるが、これと比べ、音質に関係するあらゆる要素が上回るとする。大きな違いのひとつは銅メッキシャーシの使用だ。上位グレードのマランツ製品が採用しているノウハウのひとつで、聴感上のS/N感が改善する効果がある。また、発熱対策や高剛性にもこだわっている。一体型に11chのアンプを組み込めば、発熱は増す。緊急用のファンも付けているが、なるべくそれは動作させたくないため、安定動作のためにボトムやトップにスリッドを多数設けているという。その一方で、剛性を保つためにサブシャーシを重ねて補強。最も厚い部分(中央のトランス部)は3層構造となっており、底面のパワーアンプ周辺、トランス周辺にリブを設けるなど形状の工夫もしている。

トップカバーはコストの高い銅メッキビスで留めている。マランツの白河工場生産モデルはすべて銅メッキのリアパネルを採用しているが、CINEMA 40は黒いビスを使用していた。「CINEMA 30も当初は黒いビスだったが、音質検討段階で70万円クラスの製品としては少し物足りなさがあり、やはり銅メッキビスがいいと考えた」とサウンドマネージャーの尾形好宣氏は話す。

AV 10から引き継いだ要素

D/A変換やプリアンプ部を担当したのはAV 10の開発者でもある飯原弘樹氏だ。AV 10に組み込んだ“音の分離”に対する様々な工夫を一体型に詰め込むことがポイントになった。

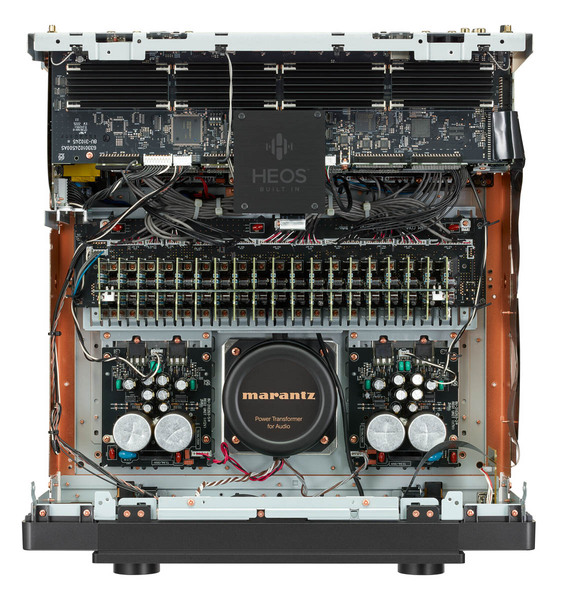

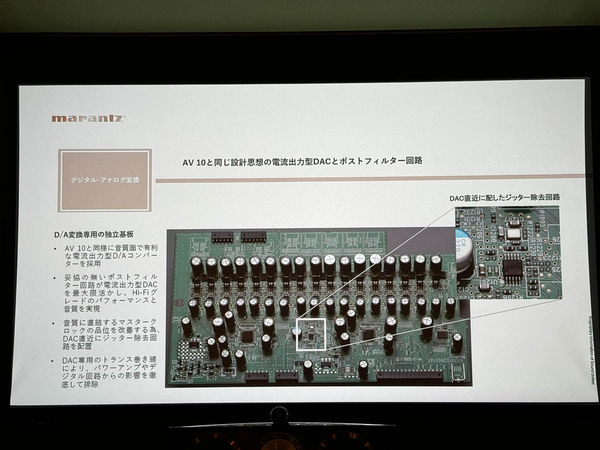

写真はその基板。CINEMA 30はハイエンドオーディオでは定番となっている電流出力型のDACチップを採用。理由は取り扱いのしやすさだ。半導体の電圧には制限があり、電圧出力では振幅を作りにくい場合も出てくる。そこで電圧は一定のまま、電流の大小で電力を変える。電圧のヘッドルームを生かした差動構成が取れてS/Nを稼ぎやすいのが特徴だ。最終的には電流を電圧に変換するI/V変換回路を通す必要があるが、プリアンプで扱う信号は13ch+サブウーファーの4chで17chにも及ぶ。そのための回路が上半分にずらりと配置されている。

クロックのジッター除去回路をDAC近くに置くのもこだわり。ジッターがあると、信号のにごりやひずみが発生する。こうした悪影響をクロック信号から取り除くのがクロック・ジッター・リデューサーだ。もとのクロックときれいな信号を比較して、クロック信号の純度を高める。そのためのチップは従来、デジタル基板側に置いていたが、CINEMA 30えはアナログ基板側に移し、デジタル基板には戻す仕組みにしている。最短経路を追究。作ったばかりのきれいな信号を使えるようにした。

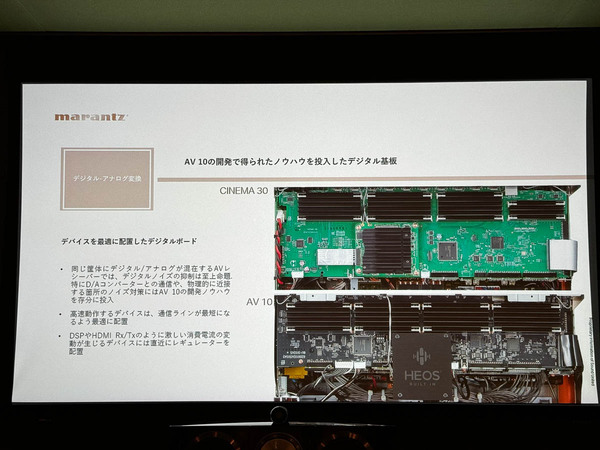

CINEMA 30とAV 10のデジタル基板は非常に近くデバイスなどはほぼ同じだという。経路を短くしてノイズをまき散らす部分/干渉を受ける部分を減らすこと、デバイス間の距離を離すこと、レギュレーターを置いてノイズを吸収することなど、レイアウトについては、AV 10を開発した経験が生かされている。ただし、一体型のためスペースには制約が出てくる。奥行きもAV 10ほどはとれない。コストの最適化など、取捨選択も必要だった。基板の積層数はAV 10が10層だったのに対して、CINEMA 30は6層になっている。

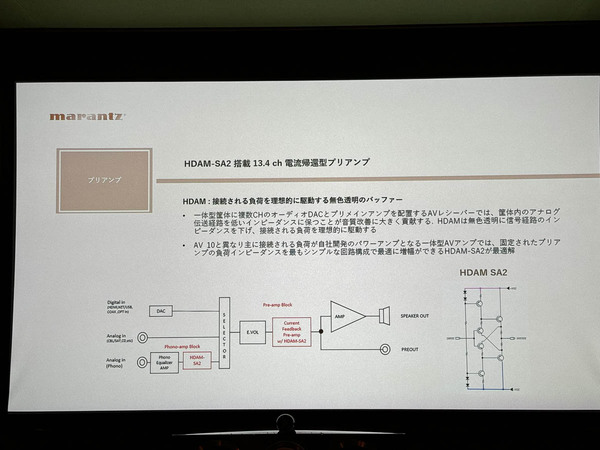

プリアンプ部にはマランツ独自の「HDAM-SA2」を17chすべてに使用。実はHDAM-SA2にもいくつかの世代があるそうだが、最適なものを使用している。高音質化に重要な出力インピーダンスを下げられるのがポイント。チャンネル数が増えれば部品数も増え、面積も必要となるが、千鳥格子状にするなど配置も工夫してコンパクト化したという。低ノイズのトランジスターで部品を小さくするといった形でノイズ対策。カスタムコンデンサーなども使用している。

AMP 10とは異なる条件でパフォーマンスを出す

電源およびパワーアンプ部を担当したのはAMP 10の開発者でもある渡邊敬太氏だ。

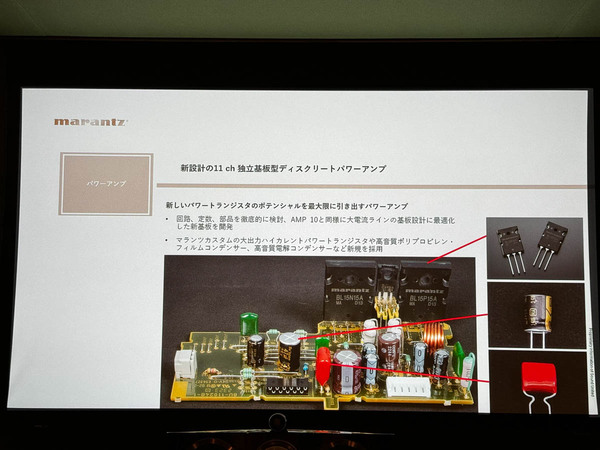

AMP 10では4Ωで400WのClass Dアンプを16ch搭載。そのために高効率の電源も使用できた。それをそのまま一体型に持ってこれればいいが、たくさんの部品や基板が必要となり困難だった。その理想を追求するために、従来の一体型で培ってきたアナログアンプをブラッシュアップ。一方でパワートランジスターを新開発するなど、新しい試みも取り入れたという。

AMP 10のClass Dアンプを使用しなかった理由は、レイアウトの制限がある一体型ではスイッチングの影響が出ない既存のアナログアンプをブラッシュアップしたほうがいいという判断のようだ。HDMIの回路は端子の近くにある。通信速度が落とせず、8Kなどの信号を扱うことを考えると引き延ばせないためだ。となると、パワーアンプは手前(端子側)に置く必要があるが、スイッチングのノイズをほかの回路に与えるわけにはいかない。こういった要素を考えた結果だという。

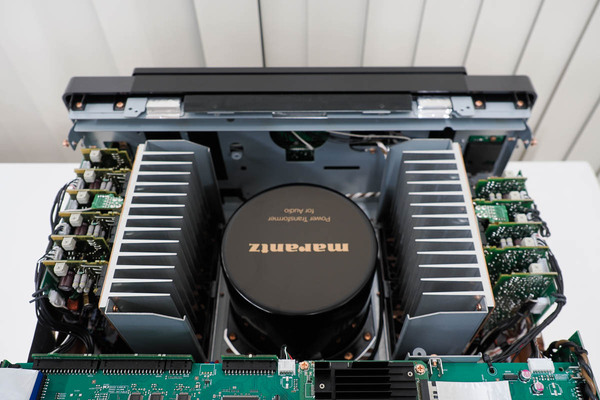

配置については、中央に大型のトランスを置き、両サイドにL/Rそれぞれのアンプ回路を置くものにしている。CINEMA 40ではトランスの横に並べる形だった(シールドはもちろんしている)。距離を離すことでノイズを避けられるほか、L/R信号のクロストークや干渉を避けられ、振動や発熱も分散できる理想的な配置だという。

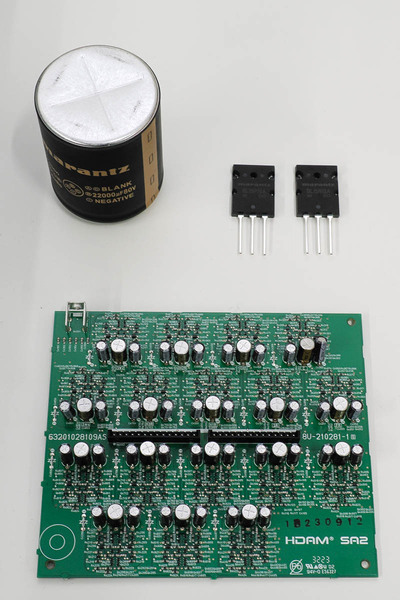

トランスも、高価だが小信号の再現に強い、トロイダルコアトランスを採用。最高を目指すための贅沢のひとつだという。パワーアンプに入力した情報やエネルギー感を損なうと取り返しがつかない。重要な部品であるパワートランジスターは、AMP 10のクオリティーに近づけるため新規開発したという。内部の材料、リードフレーム、はんだ、メッキなどさまざまな材質を選定。CINEMA 40はデバイスメーカーの標準品だったが、CINEMA 30ではデバイスメーカーと共同開発したものとなっており、サイズも大きくなっている。160W、150V/15A、サイズは20×26mm、9.4g。パーツが大きいため、一度パッケージメーカーで作って、リードフレームと樹脂を後からモールドして仕上げるという手間を掛けているそうだ。パワートランジスターの供給能力自体が強化されているため、大電流の安定度、発熱抑制でメリットがある。

その能力を引き出せる基板や回路構成にもこだわった。よりベストなものを求め、大電流の特性をシミュレーションなどで解析し、基板のパターンも多数試作した。“ノイズを出さず、ノイズを受けにくくする”というAMP 10の知見も生かした。電解コンデンサー、フィルムコンデンサーなどはサウンドマネージャーの指定に沿って使用している。

電流を流すとデバイスは発熱するが、温度が上がると、回路の動作点がわずかに変動し、それが音質や特性に悪影響を及ぼすという。効率よくアルミのヒートシンクに熱を逃がすのがポイントだが、間に銅板を追加して伝導率を上げている。裏側の絶縁もマイカ(雲母)から、セラミック樹脂の絶縁シートにしているほか、パワートランジスターの配置も千鳥配列にして、他チャンネルとの干渉を低減している。一列に並べると隣のデバイスの影響を受けることがあるが、近くのチャンネルの影響を受けにくく、使用頻度の高いフロントやハイトは下にして、放熱性を高めるようにしている。結果、電流を流した時の温度変動を抑えられ、部品の信頼性も高くできたという。

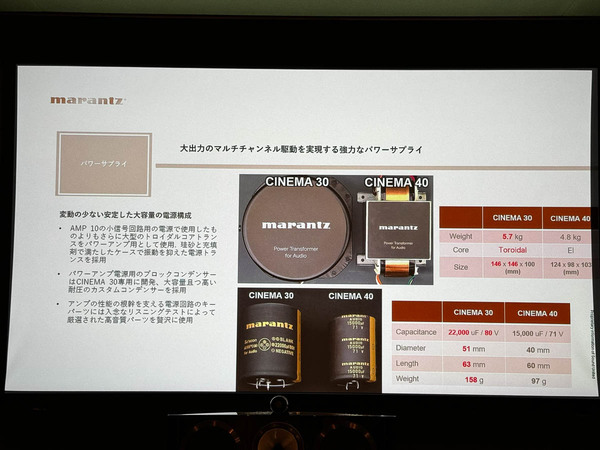

トランスについては、上述の通りトロイダルコアトランスを使用。マランツはHi-Fiアンプで伝統的に使用しており、現行でも6000番台より上の機種が採用している。AVアンプでは珍しいが一体型のフラッグシップ機として採用。経由するブロックコンデンサーにもこだわり、改良を加えたカスタム品となっている。トランスのサイズは直径146×高さ100mmで、重量は5.7kg。ブロックコンデンサーの容量は22000μF/80Vで、直径51×高さ63mm、重量158g。CINEMA 40より40%ほど容量を増やしている。

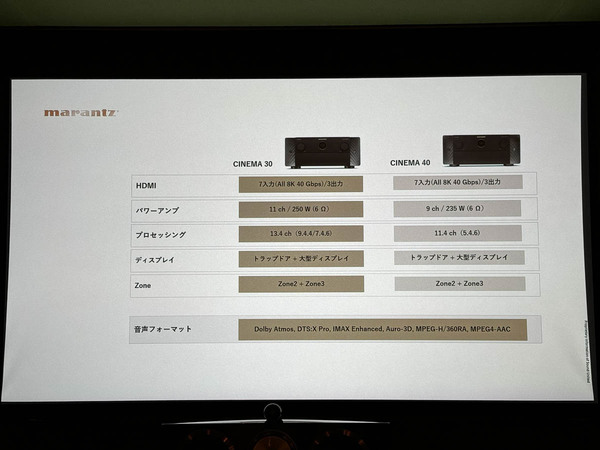

最新AVアンプとしての仕様を網羅、アナログ入出力も多彩

15.4chのプロセッシングにこそ対応していないが、対応フォーマットなどAVアンプとしての基本的な機能については概ねAV 10の仕様を継承している。7入力、3出力のHDMI端子は8K60Hz、4H/120Hzに対応(8K対応出力は2系統)。HDRやHDMI 2.1の仕様をサポート。Dolby AtmosやDTS:X、IMAX Enhanced、Auro-3D、MPEG-4 AAC、MPEG-H 3D Audio(360 Reality Audio)など主要なものをサポート。高さ方向の広がりを仮想的に再現するDolby Atmos Height VirtulizerやDTS:Xにも対応。

内蔵アンプは11chで次長最大出力は250W。プロセッシングは13.4ch対応で、プリアウト端子も13.4chぶん装備。パワーアンプの出力をチャンネルごとに個別にオン/オフできる“プリアンプモード”も装備している。音場補正機能はAudyssey Multi EQに加えて、有償でDirac Liveも利用できる。

無線と有線のLAN接続ができ、HEOSによるネットワーク再生も可能。ほかにもBluetooth送受信、アナログ映像入出力(コンポジット×2、コンポーネント)、アナログ音声入力×7、MMカートリッジ対応のPhono入力、光デジタル入力×2、同軸デジタル入力×2などを装備。本体サイズは幅442×奥行き457×高さ189mm(アンテナを寝かせた状態)で、重量は19.4kg。

アナログとして音楽を瑞々しく再生する

再生デモも体験できた。尾形氏によると、AVアンプでもほかのマランツ製品同様、まずはアナログ2chの質を高めるところから始め、ほかの端子の品質もそれに揃えるプロセスを経ているという。アナログ入力でDirectの設定を選べば、DSPを通さない再生となるため、ここの音質をいかに高くできるか、ブラッシュアップして磨き込めるかが重要だという。そのあとでデジタル系、HDMI系、ネットワーク系を遜色なくする。AVアンプは映画を再生するために用いられるが、そこは最後の確認。音楽再生に不都合なことが出るような何かが発生したら、音楽を重視した選択にするのだという。

そのためデモはマランツのSACDプレーヤーから入力した音を2chで再生するものから始まった。CINEMA 40を聴いてCINEMA 30に移ると、音が出た瞬間からすぐに分かる差を聴きとれた。S/N感が違うし、アンプに求められるあらゆる要素が上という表現もよく理解できる。佐藤 俊介/コンチェルト・ケルンのバイオリン曲(四季から夏)は激しい演奏。試聴室に置かれたB&W製スピーカーをCINEMA 40でコントロールするのは少々手に余る印象もあり、ところどころ歪みや破綻の一歩手前という感じもあったが、CINEMA 30では余裕があり、安心して音楽に没頭できた。宇多田ヒカルの「残り香」でもオルガンの深い音と、ボーカルと伴奏の調和感などが優れていた。電源部を強化した効果は大きいようだ。

映画でもS/N感の高さは感じるところで、映画「ウェスト・サイド・ストーリー」では体育館のダンスパーティーにおける音のきめ細かさ、エルトン・ジョンの自伝的映画「ロケットマン」ではアメリカのライブツァーを開始するシーンの中で、ステージ、楽屋、舞台袖など、さまざまな場所で変わる音の切り替えを明確かつ分かりやすく表現していた。ウェスト・サイド・ストーリーもロケットマンも音楽を軸にストーリーが展開される作品だが、CINEMA 30はセリフや効果音だけでなく、音楽の色彩感、楽しさなども表現できる力を持つ。音楽を主体としたコンテンツとの相性は非常に良さそうだ。