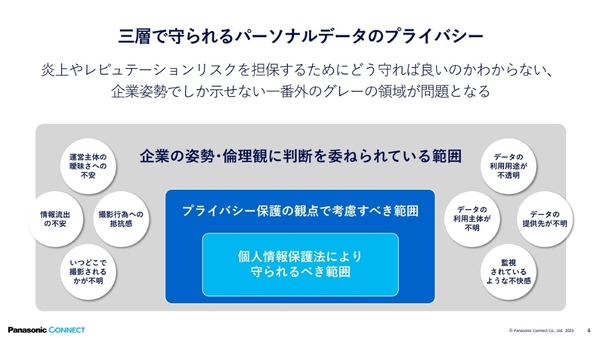

法令順守やプライバシー配慮の外側に広がる「透明性」「信頼」「倫理」などに注目

カメラ画像の利活用、「グレーゾーン」に対応するパナソニック コネクトの取り組み

2023年12月12日 08時00分更新

グレーゾーンに対応するパナソニック コネクトのデータ利活用支援チームの取り組み

続いて、パナソニック コネクトの宮津氏が登壇。宮津氏は、「ただ単に個人情報保護法を順守するだけではなく、プライバシー配慮、さらには曖昧になっているグレーの部分(グレーゾーン)に対応していくというのが、企業がデータ事業を展開するにあたって求められる部分」だと語る。

パナソニック コネクト IT・デジタル推進本部 サービスデリバリー部/個人情報、パーソナルデータ分野におけるプライバシー配慮支援 エバンジェリスト/電子情報技術産業協会(JEITA)個人データ保護専門委員会 委員の宮津俊弘氏

個人情報保護法で守るべき範囲、プライバシー保護の観点で考慮すべき範囲の外側には、運営主体の曖昧さや情報流出などへの不安、撮影行為や監視による抵抗感といった、事業者の姿勢や倫理観に判断が委ねられている領域が広がる。透明性や説明責任、レピュテーションリスクなどに対応して事業を進めなければ、炎上・ブランド棄損につながりかねないと宮津氏。

また、カメラ画像の利活用における課題は、同意なく生体情報を取得できてしまい、同意をとることも難しく、さらに公共空間であればあるほど、誰が取得しているのかが分かりにくいところだという。加えて、監視することで行動を委縮させてしまう問題もある。

一方で事業者側は、これらの課題に対応すべき組織での役割や仕組みが明確化されておらず、個人情報やパーソナルデータの利活用に対応するための専門組織の必要性が高まっていると宮津氏。

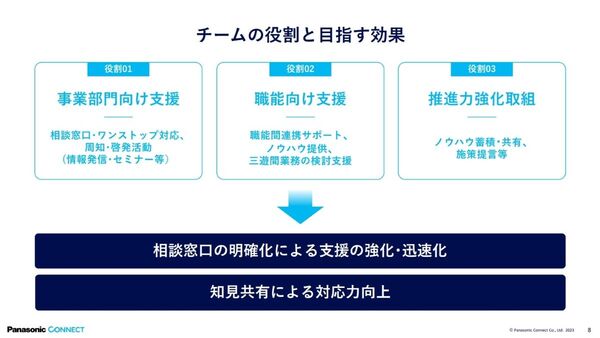

パナソニック コネクトでは、2021年1月に「データ利活用支援チーム」を発足。チームの役割は、相談窓口を一本化して、案件にワンストップで対応する「事業部門向け支援」、職能間連携をサポートする「職能向け支援」、ノウハウを蓄積して横展開する「推進力強化取組」の3つがある。法務・コンプライアンス本部や知的財産部、IT・デジタル推進本部それぞれのリーダー、実働メンバーにより構成され、現場から案件支援があった際には、これらの部門が一体となって対応策を検討し、現場へフィードバックする。

またチームが具体的に注意しているポイントとして、以下の7つのポイントを挙げている。これらのポイントこそ企業姿勢でしか示せないグレーゾーンへの対応だという。

1.透明性/説明責任:映像を取得・運営している主体者(事業者)の明確化

2.公平性:性別、人種、さらには場所環境を起因とする認識誤差の軽減

3.信頼:企業の配慮措置への努力・姿勢の公表による、社会からの理解

4.倫理:社会的規範の検討・公表による社会からの評価獲得

5.レピュテーションリスク:当該事業モデルへの自問、公表と説明によるリスク低減

6.データの権利/データの自己コントロール権:データ提供後も自身の情報に関与できる仕組みの構築

7.企業姿勢を醸成する職能・仕組みの設置:データ事業推進における、グレーゾーン対応の組織や仕組みの検討既存組織の職能間連携

チームではこれまで、流通業の来店客分析の実証実験において、告知や同意の文章案の作成や、取得データ解析によるフィードバックといった支援を行った。その他、スポーツ施設における顔認証での入退・決済や、公営競技における顔照合の実証実験における支援例が挙げられた。

チームは、2021年度では50件、2022年度では49件と、1週間に一度のペースで案件を手掛けており、宮津氏は「顔認証関連が過半数を占めているが、カメラ画像では属性分析や人流分析、カメラ以外ではセンシングデータや音声認識、話者識別などの案件が増えてきている」と説明する。

また、チームでは、直接的な支援の他にも、知見の共有として社内向けイベントの実施や、官公庁連携による新規事業の推進、対外的な勉強会やセミナー、展示会への参加といった活動も進める。

最後に宮津氏は、「今後は、カメラ画像のみならず、音声をはじめとした生体認証などがAIにより広がることで、グレーゾーンも広がり、企業姿勢がより問われてくる。パナソニック コネクトは、法とガイドラインに加えて、グレーゾーンに対する企業姿勢を有した形で事業を推進し、データ利活用支援チームはその一翼を担っていきたい」と今後の抱負を述べた。