「失敗を恐れず」宇宙へ挑む。技術を持った企業が日本の宇宙事業に関わる可能性

「SPACETIDE 2023」パネルディスカッション 今後10年間の日本の国家宇宙戦略レポート

「失敗を恐れず」と明言されたことは大きな変化

石田氏:日本に宇宙基本法ができた2008年が宇宙政策のターニングポイントだったと思います。そして翌年の2009年、第1回目の中期計画ができ、今回が5回目の改訂となりました。今回のパネルディスカッションに参加された皆さんは、第1回目からの変遷をご覧になってきたと思います。5回目の改訂を見て感じたこと、これまでの歴史的な変遷もふまえ、ご意見をいただければと思います。

白坂氏:前回までに比べ構造的というか、まずビジョンがありその先にゴールがあるという基本スタンスがあり、だからこそこのプロジェクトが起きているんだという流れが読み取れるようになったことが新しい点だと思います。もう一つ、大きな変化を感じたのが「失敗を恐れず」という点です。

私は1994年に大学院を卒業し、三菱電機に入社してずっと宇宙開発に携わってきました。私が入社した当時は、失敗は絶対にしちゃいけないっていう時代だったんですよね。しかし、新しいことやると必ずリスクがつきものです。今回、政府のレベルの文書の中に、「失敗を恐れず」ということばが4回出てきています。これはずっと宇宙ビジネスに携わっているものからすると、大きな変化だと思いました。

山川氏:2009年、宇宙基本計画が策定されましたが、その時の一番大きなハードルは、『宇宙安全保障』いう点でした。初期の頃には、宇宙安全保障への協力という部分がかなり強調されていました。まさに黎明期ならではの考え方だったのだと思います。

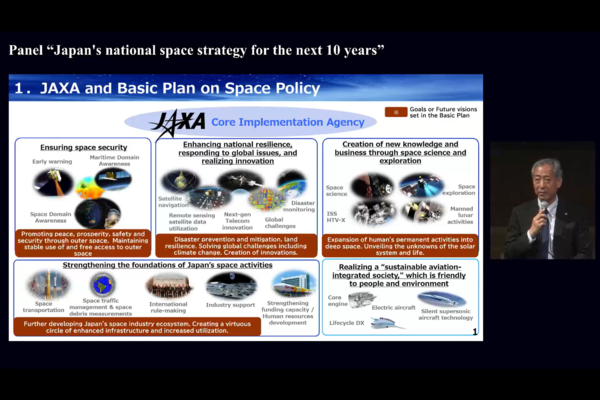

それに対し、最新の宇宙計画には、宇宙安全保障だけでなく、国土強靱化のように、グローバルな課題への対応がクローズアップされるようになっています。イノベーション、宇宙探査はもちろんですが、大きなポイントは産業エコシステムという言葉が先ほど出ましたが、そういう産業競争力をいかに確保していくかというところまで全体のバランスがとれているものだと感じました。これはバランスが重要ということではなく、どれもが重要であると強く認識された結果ではないかと思っています。

初期の宇宙計画ではJAXAへの言及はほとんどありませんでした。それに対し、私が今の立場でいうのも変かもしれませんが、JAXAに対する期待が高まっていると前向きに捉えています。特に産業への貢献、安全保障への貢献を強く期待されているというのが今回の内容だと思っています。

それからJAXAの大きな役割として、資金の供給機能が求められていると感じました、具体的に言いますと、アカデミアと産業界に対し、資金を供給する機能を持たせ、強化していくということだと思います。今後、法律も含め整備しなければならない要素はありますが、そういう方向に向かっていると感じています。

あと一つ、当たり前かもしれませんが、ヒューマンリソース、人的資源の強化も強化ポイントとしてあがっています。私は常日頃、組織は人であると申し上げてきました。組織は本当に人であり、英語でいえばワークホース、優秀な人材をいつも求めてきました。これはJAXAの役割が拡大するにつれ、多くの人の力が必要であり、すべてのニーズに応えていくためには、まだまだ人が足りていないという状況だからです。最大の課題であるヒューマンリソースの重要性についても触れて頂いたことが重要な一歩だと思っています。

山崎氏:私は大きく3点あげたいと思います。1点目は、白坂さん指摘されたように「失敗を恐れず」ということが明記されていた点です。確実にミッションを安定的にこなすだけではなくて、より難しいことにきちんとチャレンジしていこうという意思表示かなと思っています。

2点目は、政府衛星は日本からきちんと打ち上げるという機関ロケットの重要性に加えて、日本の宇宙輸送をより小型の人工衛星や、将来的な有人宇宙輸送、あるいはポイント・トゥ・ポイントの地上の高速二点間輸送なども視野に入れるなど、多角的に考えるという点です。

そして3点目は有人宇宙活動に関することです。これまでは国際宇宙ステーションなどを通じ国際協力で行っていくという方針でやってきたわけですが、これから人類が世界的にも活動領域を宇宙に広げていくと皆さんが宣言している中で、日本として有人宇宙活動にどう向き合っていくのか、 きちんと検討していこうということが記述されているという点に注目しています。