オープンスタンダードな命令セットアーキテクチャーがない

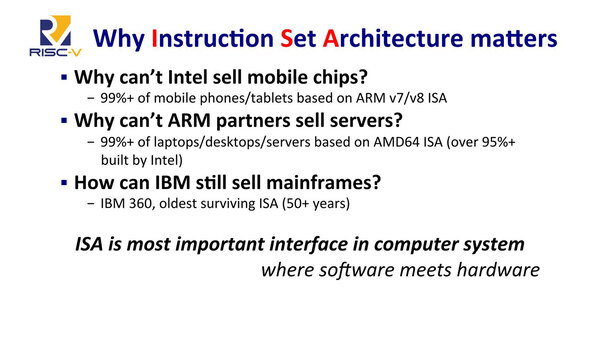

前回はRISC-V ISAの成立までを簡単に説明したが、Asanović教授はRISC-V ISAを自身の研究プロジェクト用に留めておくつもりはなかった。ISA(Instruction Set Architecture、命令セット)の重要性の高さは言うまでもなく明らかで、これがx86やArm ISAが現在も主流になっている最大の理由である。

性能はともかくコストとかを考えるとx86はもう衰退していても不思議ではないのに、まだPC向けに主流になっている理由がまさにこれである。もっとも最近は、特にクラウド向けにArmベースのサーバーが増えて来つつある

ただおもしろいのは、ISA以外ではオープンスタンダードが普及していることだろう。

一番わかりやすいのはOSで、今ではオープンソースのLinuxが非常に広範に普及している。もちろんWindowsやmacOSももちろん普及してはいるのだが、特にサーバー用途でLinuxを置き換えられるような状況ではない。というより、マイクロソフトが持っていたはずのサーバーOSの市場がだいぶLinuxに置き換えられてしまっている。

そして2010年の時点ではまだ数は少なかったが、今ではオープンハードウェアの類もいろいろ存在する(広範に使われている、という意味ではまだまだだが)。唯一成功していないのがISAの分野である。

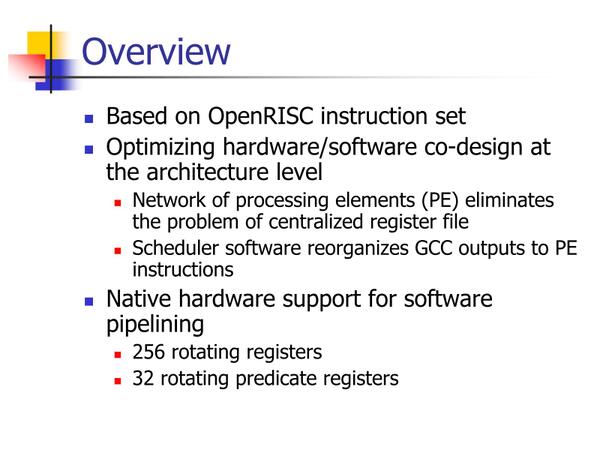

それまでオープンスタンダードなISAがなかったわけではない。2000年にはOpenRISCというプロジェクトもスタートし、2006年には命令セットが定まり、2012年には最初の実装であるOpenRISC 1000のIPが完成。ソースコードはGitHubで公開されている(最新のコードは2022年2月にリリースされたVersion 1.4)。

実際にこのOpenRISC 1000を利用してプロセッサーを試作した例(香港のInterQoS System:ちなみに同社は2021年に解散)もあるから使われなかったわけでもないが、広範に使われたとは言いにくい。

OpenRISC 1000を利用したプロセッサー。OpenRISCベースのコアとは別に、特定用途向けのPE(Processor Element)を実装するというよくあるもの。XilinxのVirtex II 3000に実装した場合、8PE構成のものを100MHzで駆動できたとする

画像の出典は、2005年のSpring Processor Forumで発表された“Multimedia Platform with Victorus Processor”という発表のスライド

もう少し広く利用されたものとしては、SPARC v8に準拠したLEONというコアがある。こちらはSPARCアーキテクチャーを管理していたSPARC Internationalが命令セットをオープンソースとして公開したのを受け、ESA(European Space Agency:欧州宇宙機関)傘下のESTEC(European Space Research and Technology Centre:欧州宇宙技術研究センター)で開発が始まった、航空宇宙向けのプロセッサーである。

航空宇宙向けの場合、宇宙線による誤動作対策などのために特殊な機構や回路を必要とする一方、高価な航空宇宙向け半導体は(特に予算が限られている小型の衛星などでは)使いにくいということもある。LEONはこうした用途向けに開発されたプロセッサーで、こと航空宇宙向けには広く利用されたものの、絶対的な市場はごく小さなものでしかない。

この2つが成功しなかった理由として挙げられているのが下の画像で、どちらも問題があったことを示す。

SPARC v8はライセンスやロイヤリティこそないものの、ISAそのものの権利は(Sun Microsystemsを買収した)Oracleが保有しており、勝手に改変できなかった。

OpenRISCはこのあたりもフリーだったが、命令セットそのものが特定のインプリメントを前提としており(このあたりはOpenRISCの方針そのものだから、それが一概に悪いとも言いにくいのだが)、また64bit対応が遅れていることも難点として挙げられていた。現時点でも64bit命令のインプリメントはまだ未公開である。

この連載の記事

-

第770回

PC

キーボードとマウスをつなぐDINおよびPS/2コネクター 消え去ったI/F史 -

第769回

PC

HDDのコントローラーとI/Fを一体化して爆発的に普及したIDE 消え去ったI/F史 -

第768回

PC

AIアクセラレーター「Gaudi 3」の性能は前世代の2~4倍 インテル CPUロードマップ -

第767回

PC

Lunar LakeはWindows 12の要件である40TOPSを超えるNPU性能 インテル CPUロードマップ -

第766回

デジタル

Instinct MI300のI/OダイはXCDとCCDのどちらにも搭載できる驚きの構造 AMD GPUロードマップ -

第765回

PC

GB200 Grace Blackwell SuperchipのTDPは1200W NVIDIA GPUロードマップ -

第764回

PC

B100は1ダイあたりの性能がH100を下回るがAI性能はH100の5倍 NVIDIA GPUロードマップ -

第763回

PC

FDD/HDDをつなぐため急速に普及したSASI 消え去ったI/F史 -

第762回

PC

測定器やFDDなどどんな機器も接続できたGPIB 消え去ったI/F史 -

第761回

PC

Intel 14Aの量産は2年遅れの2028年? 半導体生産2位を目指すインテル インテル CPUロードマップ -

第760回

PC

14nmを再構築したIntel 12が2027年に登場すればおもしろいことになりそう インテル CPUロードマップ - この連載の一覧へ