親なら知っておきたい人気スマホアプリの裏側と安全設定 第232回

受講度合いとICTスキルに相関関係が

小中学生の80%が出席済の「情報モラル授業」とは? リテラシーが高まる効果あり!?

2023年08月15日 09時30分更新

■小中学生はネットのルールやマナーを授業で学ぶ

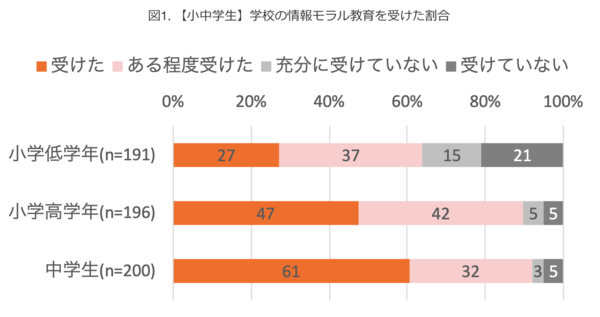

ICT教育も進み、インターネットを使う上でのルールやマナーを学ぶ「情報モラル授業」を実施する学校が増えているようだが、実際はどうなのか。小中学生とその保護者を対象としたNTTドコモ モバイル社会研究所の「2022年親と子の調査」を見てみよう。

学校で情報モラル授業を受けたか聞いたところ、小学校低学年では64%だったが、小学校高学年で90%、中学生では93%が「ある」と回答している。現代の小中学生は、ほとんどの子どもが情報モラル授業を受けているのだ。

■受講することでルールの理解度も高まっている

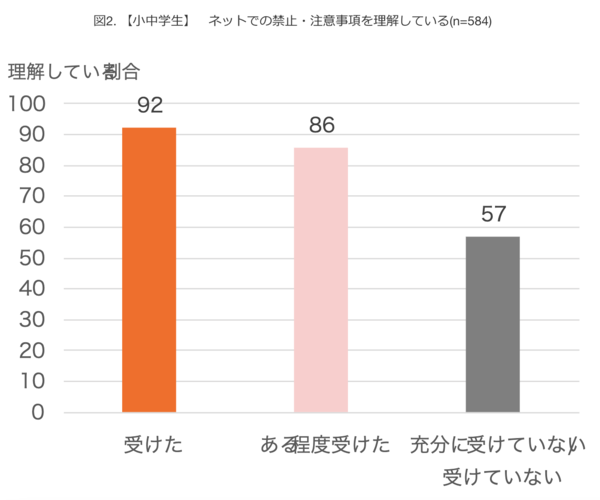

さらに、情報モラル授業の受講度合いと「インターネットでやってはいけないこと、気を付けなければいけないこと」が理解できているかの相関関係を調べたところ、明らかな相関関係が見られた。ある程度受講していれば、児童生徒も理解できている割合が高くなっていたのだ。

情報モラル授業の受講度合いとICTスキルにも相関関係があり、受講度合いが高いほど、「スマートフォンやタブレットを、他人が使えないように設定できる」の割合も高くなっていた。

筆者も全国の小中高校大学で情報モラルに関する講演を多数実施しているが、児童生徒学生たちに直接伝えられる意義を感じている。テレビや新聞などで報じていても、興味関心がなければ見ないことも多く、そのような子には学校などで直接話すことによって初めて伝えられる。知れば警戒心が生まれ、注意しようという気持ちにもなる。

受講した生徒や学生が、「自分の使い方について考え直すきっかけになった」「家に帰ったら家族と使い方のルールを話し合おうと思う」などと述べていることは多く、使い方を考え直したり、ルールを決めるきっかけともなっているようだ。実際、講演後に講演前と比べてトラブルが減っていると聞いている。

リスクやトラブルも多岐にわたるようになっている。子どもたちのリテラシーを高めるために、子どもたちが情報モラル授業を受ける機会を設けることが大切だ。

著者紹介:高橋暁子

ITジャーナリスト、成蹊大学客員教授。書籍、雑誌、Webメディアなどの記事の執筆、監修、講演などを 手がける。SNSや情報リテラシー教育に詳しい。『ソーシャルメディア中毒』(幻冬舎)、『Twitter広告運用ガイド』(翔泳社)、『できるゼロからはじめるLINE超入門』(インプレス)など著作多数。テレビ、ラジオ、新聞、雑誌などメディア出演も多い。公式サイトはhttp://akiakatsuki.com/、Twitterアカウントは@akiakatsuki

この連載の記事

-

第268回

デジタル

日本人のスマホ比率は97%、70代シニアも9割以上が所持 -

第267回

デジタル

子どもに敵わない保護者のリテラシー。今後は大人への啓発が必要 -

第266回

デジタル

6~9歳の5人に1人はSNS投稿・動画撮影経験済み。小学1~3年生が配信する例も -

第265回

デジタル

11~15歳の6人に1人はネットいじめを経験している -

第264回

デジタル

タイパを求め10代は倍速視聴・ながら視聴で生活の質を上げている -

第263回

デジタル

災害時に情報発信・拡散したことある人が2割もいる -

第262回

デジタル

「スマホ育児は良いこと」が8割。子どものスマホ利用は当たり前の時代に -

第261回

デジタル

板書は撮影、スクショがメモ代わり。中高生の勉強法は理想の紙×デジタル使い分けかも -

第260回

デジタル

意外!? 子どものスマホ所有開始年齢が10.6歳で下げ止まり -

第259回

デジタル

5年で新聞は減少、ネット・SNSが大幅増。ついにシニア層でも変化が! -

第258回

デジタル

炎上スピード増速中! 炎上最多はTwitter(X)、何気ない発言・写真も原因に - この連載の一覧へ