業界人の《ことば》から 第543回

流通のあり方、共通価格や量販店の実需に合わせた生産

メーカー主導で価格をコントロールすれば、価格の安定性を取り戻せる、パナソニック

2023年06月19日 08時00分更新

統一価格は収益貢献に一定の成果、商品の競争力次第

もちろんリスクもある。

どこでも同じ価格で購入できるため、店舗がショールーム化してしまう課題や、価格交渉ができなかったり、値引きをしている他社商品に流れてしまったり、市場環境の変化に追随できなかったりといった懸念も指摘されている。

実際、2022年度下期は、業界全体で需給バランスが急激に悪化し、流通在庫に余剰が生まれたことで、各社が一斉に値下げ競争に突入した。パナソニックは、これまでの商慣習ともいえるこの流れには乗らず、価格を維持。その結果、ドラム式洗濯機やドライヤーでは、前年度からのトップシェアを維持したものの、冷蔵庫や電子レンジでは、前年度の1位から、2022年度は2位に後退したという。

パナソニックの品田CEOは、「一時的なシェアダウンは覚悟の上で判断した。その結果、価格改定や新販売スキームによる効果として、200億円を超える利益貢献があった。だが、一部商品ではシェアダウンに伴う減販もあり、トータルではその半分の利益貢献に留まった。結果として、同業他社と比べて、収益性へのダメージはある程度食い止められたと判断している」と総括する。その上で、「食洗機やドライヤーなどの競争力が高い商品についてはシェアダウンすることなく、収益貢献が大きかったが、競争力がない商品は目論見通りにいかなかったケースもあった」と反省する。

メーカーによる価格コントロールの是非

だが、パナソニックの品田CEOは、新販売スキームを、「国内家電市場を健全化し、価格の安定性を取り戻す取り組み」と位置づけ、「市場の論理で価格が下がることに対して、メーカーが意思を持って、価格コントロールをしていくことになる。これは、商品の競争力やトップメーカーとしてのプレゼンスがあってこそ、成り立つものである。国内では突出した顧客接点、サービス網、強いブランド力、資産があるパナソニックが、トップメーカーの責任として、これらの優位性を生かし、課題に挑戦していく」と、新販売スキームの浸透に向けて、さらに加速させる姿勢を示す。

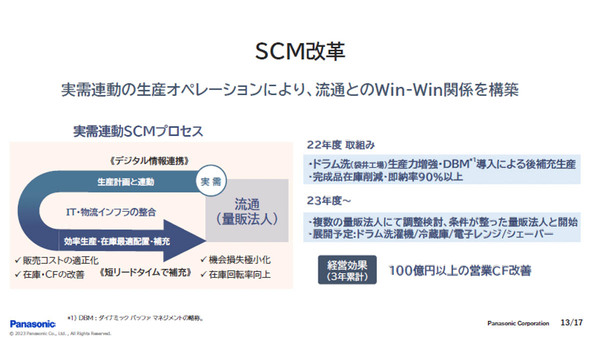

その一方で、販売店とのより緊密な関係を構築する取り組みも進める。そのひとつが、SCM改革による実需連動型オペレーションの推進だ。

販売店の実需とパナソニックの生産計画を連動させ、効率生産と在庫の最適化、迅速な商品補充が可能にする仕組みであり、販売コストの最適化、在庫やキャッシュフローの改善、短いリードタイムでの商品補充を実現。機会損失の極小化、在庫回転率の向上につなげることができる。

2022年度は、ひとつの量販法人と試験的な運用を開始し、ドラム式洗濯機で効果を検証。生産拠点である袋井工場との連動により、即納率は90%以上となり、流通在庫は半減。欠品状況がなくなったという。2023年度は、冷蔵庫、エアコンなどのほか、シェーバー、ドライヤー、炊飯器、電子レンジにも商品レンジを広げるとともに、対象となる量販店も拡大し、いよいよ本格運用のフェーズに入ることになる。

「実需連動型SCMを実現するには、販売パートナーにも情報投資をしてもらう必要がある。その投資をしても、Win-Winの関係を構築できるメリットを感じてもらいたい」と語る。

パナソニックでは、SCM改革により、3年累計で100億円以上の営業キャッシュフローの改善を目指すことになる。

直販を通じて、メーカーと顧客がつながる意味

もうひとつパナソニックの流通施策のなかで注目しておきたのが、直販を行ったり、直接サービスを提供したりするD2C(Direct to Consumer)の今後の取り組みだ。

パナソニックの発表によると、2022年度のB2Cの事業規模は33億円に留まっていたが、これを2023年度には100億円、2024年度には400億円に拡大することを目指すという。

ここ数年で急拡大させることになるが、品田CEOは、この数字そのものにはあまりこだわりがないようだ。

品田CEOは、「メーカーがダイレクトに顧客につながっていくことは中長期的に見ても、極めて重要である。たとえば、Z世代は所有に対する考え方が異なり、必要な時にサービスを受けたいと考えている。お客様が多様化するなかで、販売の仕方や商品の届け方には、多様性を持った形で準備をしなくてはならない」とする。

その上で、「2040年頃の視座で捉えると、サーキュラーエコノミーが定着し、商品を長く使うことが、より重視されるだろう。長く利用するためのサービスが提供されたり、故障予知をもとに修理を行ったりすることで、長期間利用できる仕組みも必要になる。その際に、直接的な接点が差別化になる時代がくる。いまから準備をしていくという意味でも力を入れていく」と述べた。

将来を見据えて、いまからD2Cに踏み出していくというのが、品田CEOの戦略となる。

この連載の記事

-

第606回

ビジネス

テプラは販売減、でもチャンスはピンチの中にこそある、キングジム新社長 -

第605回

ビジネス

10周年を迎えたVAIO、この数年に直面した「負のスパイラル」とは? -

第604回

ビジネス

秋葉原の専門店からBTO業界の雄に、サードウェーブこの先の伸びしろは? -

第603回

ビジネス

日本マイクロソフトが掲げた3大目標、そして隠されたもう一つの目標とは? -

第602回

ビジネス

ボッシュに全株式売却後の日立「白くまくん」 -

第601回

ビジネス

シャープらしい経営とは何か、そしてそれは成果につながるものなのか -

第600回

ビジネス

個人主義/利益偏重の時代だから問う「正直者の人生」、日立創業者・小平浪平氏のことば -

第599回

ビジネス

リコーと東芝テックによる合弁会社“エトリア”始動、複合機市場の将来は? -

第598回

ビジネス

GPT-4超え性能を実現した国内スタートアップELYZA、投資額の多寡ではなくチャレンジする姿勢こそ大事 -

第597回

ビジネス

危機感のなさを嘆くパナソニック楠見グループCEO、典型的な大企業病なのか? -

第596回

ビジネス

孫正義が“超AI”に言及、NVIDIAやOpen AIは逃した魚、しかし「準備運動は整った」 - この連載の一覧へ