クラウドサービスビジネスへの転換方針を強調、ゲストとしてオムロンやMUFGも出席

レッドハット、OpenShift/Ansibleビジネスの拡大など2023年度戦略を語る

2023年05月01日 07時00分更新

レッドハットは2023年4月25日、2023年度の事業戦略説明会を開催した。2023年度は従来の「Red Hat Enterprise Linux(RHEL)」に加えて「Red Hat OpenShift」「Red Hat Ansible」を新たなコアビジネス領域に定めるとともに、クラウドサービスビジネスの確立、将来的なエッジビジネスの基盤構築などを目指す。

説明会には、レッドハット製品/サービスを活用して先進的なソリューションを提供する「Readyビジネスパートナー」に認定されたオムロン、OpenShiftのマネージドサービスである「Red Hat OpenShift on AWS(ROSA)」を採用した三菱UFJインフォメーションテクノロジーも出席。オムロンは同社の「IPC(Industrial PC)」とOpenShiftや「Red Hat Device Edge」などを組み合わせ、工場などの現場にエッジアプリ/サービスを展開するソリューションを紹介した。

クラウドサービス事業の鍵を握るのは「OpenShiftマネージドサービス」

レッドハット 代表取締役社長の岡 玄樹氏はまず、2022年度のビジネス概況の振り返りから話を始めた。2022年7月にはマット・ヒックス(Matt Hicks)氏が新たなCEOに就任し、RHELを中心としたサブスクリプションビジネスから、コアビジネス領域を拡大し、クラウドサービスに主軸を移し始めるなど「非常に大きな変化の年になった」(岡氏)という。

「レッドハットが目指すゴールは一切変わらず、『オープンハイブリッドクラウドの実現で、お客様のビジネス変革を支援する』というものだ。ただし、マット・ヒックスにCEOが変わって、人や資金、マネジメントのフォーカスが、クラウドサービスのビジネスに当たるようになっている。全社一丸となってこの新たなビジネスの柱を確立していきたい」(岡氏)

ちなみに2022年度のレッドハットは、RHEL、OpenShift、Ansibleそれぞれの成長が牽引するかたちで、すべての四半期で2桁成長を実現している。

2023年度の戦略に話が移ると、岡氏はまず「25」という数字を見せた。これは「クラウドに移行したワークロードはまだ“25”%未満」「ハイブリッドクラウド市場は年率“25”%成長」という現状を示す数字であり、「レッドハットの成長余力がいかにあるかを示す数字として、社内では非常に重要視している」(岡氏)という。

「この成長機会をどうとらえて、われわれの成長につなげていくか。(ハイブリッドクラウドには)数多くの課題も存在するので、まずはお客様の声を聞いていく。たとえばインフラの複雑化、これからのマルチクラウド戦略、エッジへの期待などだ。オープンソースの会社として中立的な立場を貫いてきたレッドハットとしては、さまざまなプラットフォームや場所にとらわれず、縦横無尽に活用いただける環境を提供していく」(岡氏)

そこで、2023年度の戦略としては、冒頭で触れた「コアサービス領域の拡大」「クラウドサービスビジネスの確立」「エッジビジネスの基盤構築」の3つを推進していく。さらに日本市場に特化した取り組みとして、顧客企業におけるアジャイル開発/内製化を支援する「Red Hat Open Innovation Labs」も付け加えた。

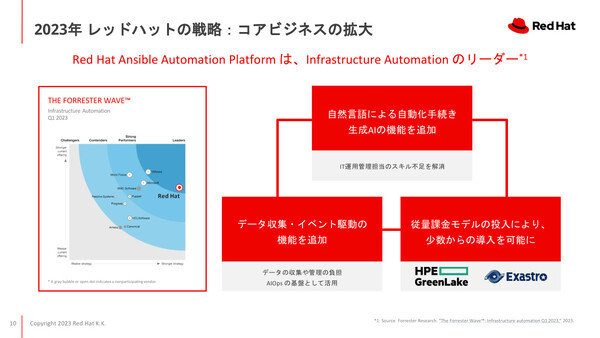

1つめの「コアサービス領域の拡大」については、国内シェア80%超を握るRHELを引き続き安定成長させる一方で、急成長しているKubernetes/コンテナプラットフォームのOpenShift、インフラ構築を自動化するIaCプラットフォームのAnsibleもコアサービスとして注力していく。OpenShift、Ansibleについてはこの数年間、年率60%、70%の高い成長率を見せているという。

岡氏は、OpenShiftの経常収益(ARR)がビジネス立ち上げから7年半ほどで10億ドル規模に達したと紹介したうえで、マネージド型のクラウドサービスとして「Red Hat OpenShift on AWS(ROSA)」を展開していること、ミッションクリティカル領域への展開としてNECとのグローバル協業を発表したことを語った。

またAnsibleについては、2023年後半に生成AIを採用した新機能の追加を予定していると説明する。これは、管理者が自然言語で構築したいインフラを指示することで、AIがAnsibleのコーディングを代行してくれる機能だ。そのほか、データ収集やイベント駆動の機能追加、従量課金モデルの投入なども予定されている。

2つめの「クラウドサービスの確立」については、「おそらく2023年度我々の事業戦略で最も重要だと考えている」と強調する。国内導入顧客が100社を超えたOpenShiftのマネージドサービスに強くフォーカスして、従来の(RHELの)サブスクリプションビジネスと共にビジネスの柱としていく構えだ。

OpenShiftマネージドサービスについて、岡氏は特に、クラウド側のソリューションとオンプレミス側のソリューションの両方が整ったことが重要だと強調した。

「これにより、たとえばクラウドで開発したアプリケーションをコンテナ化して、オンプレミスで運用するといったことができる。われわれが理想として掲げてきたオープンなハイブリッドクラウド環境を実現する環境が、ようやく整ったのではないか」(岡氏)

3つめの「エッジビジネスの基盤構築」については中期的な視点、具体的には2024年や2025年にビジネスが本格化するという予測に基づいて、そこに向けた基盤づくりを進める。岡氏は、クラウドで開発を行ってエッジにデプロイし、さらにエッジで継続的なアップデートが行われる将来像に触れ、産業用エッジ領域におけるオムロンとの協業を発表したことを紹介した。また、車載OSである「Red Hat In-Vehicle Operating System」についても、日本の自動車産業各社との協議を行っており、「このビジネスは2026年度から本格化し、2030年前後にはかなり大規模になる」との期待を示した。

もうひとつ、日本国内ではOpen Innovation Labsのコンサルティングによる企業のアジャイル化支援にも注力していく。特に「会社全体という規模でどうすればアジャイルを展開できるか、という問い合わせが非常に増えていると」述べ、2023年は大規模アジャイル展開の支援に力を入れるという。加えて、今夏にはエンドカスタマー中心でアジャイル支援のコミュニティも設立予定だとした。

オムロンの産業エッジソリューション、MUFGのROSA採用事例も紹介

説明会にはオムロン、三菱UFJインフォメーションテクノロジー(MUIT)の2氏もゲスト出席した。

オムロン インダストリアル オートメーション ビジネスカンパニー 商品事業本部 コントローラ事業部 コントローラ PMG 経営基幹職の夏井敏樹氏、三菱UFJインフォメーションテクノロジー ネットワーク・クラウドサービス部/シニアアーキテクトの千野修平氏

オムロンの夏井敏樹氏は、同社が産業向けのインダストリアルオートメーションビジネス(IAB)で展開するIPCにおいて、OpenShiftやDevice Edgeを採用してエッジに展開する「ものづくり現場の生産性向上」ソリューションの計画を紹介した。

IPCは、PC(x86アーキテクチャ)ベースの組み込み型デバイスだ。XeonからAtomまで、また産業用PC単体からPLCや多軸モーションコントローラーとの統合タイプ、タッチパネル統合モデルまで、幅広いラインアップをそろえている。

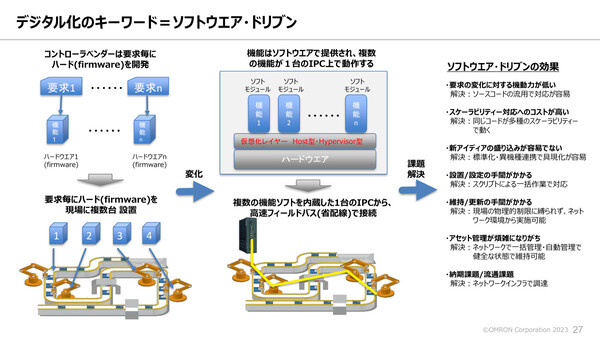

夏井氏は、日本のGDP成長率の低さを指摘したうえで、工場において生産性向上の鍵を握るのは「ソフトウェアドリブンなデジタル化」だと強調する。ものづくりの現場で生まれる現場データ(IoTデータ)の活用が不十分であり、これを変革することで大幅な生産性アップを目指すべき、という主張だ。

そのためには、従来のように特定のハードウェア+ファームウェアではなく、現場設置されたIPCに配信される複数のソフトウェアで、複数の機能を実現するかたちのほうが機動的かつ効率的である。オムロンでは、こうした「ソフトウェアドリブン」な現場環境を、レッドハットのKubernetes/コンテナテクノロジーを利用しながら実現していく方針だ。クラウドベースで開発したソリューションを、コンテナのかたちでエッジにも展開し利用可能にする。

Kubernetes/コンテナ基盤としてOpenShiftを選択した理由について夏井氏は、「エンタープライズクラスの顧客では、商用ベース(のKubernetes)でなければなかなか使えないという声も多い」ためだと説明した。2023年度はコンテナを管理するGUIダッシュボードを開発するとともに、OpenShiftで実現するエンタープライズ規模だけでなく、より小さな規模での構成も検討していくという。より小さな規模のエッジコンテナ基盤として、レッドハットのDevice Edgeにも期待していると話した。

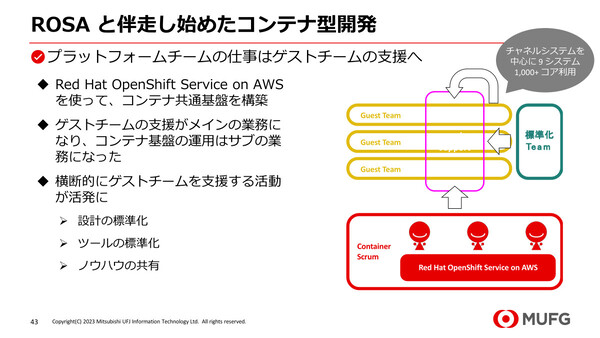

MUITの千野氏は、三菱UFJ銀行およびMUFGグループ各社で進むITプラットフォーム改革においてROSAを採用した背景や、それに伴って推進されているコンテナ型開発について紹介した。

MUFGでは中期経営計画のなかで、「ビジネス変化への対応力強化」「コスト削減(複雑化/肥大化の解消)」「安心/安全な業務継続」を目的とした「基盤プラットフォーム改革」をうたっている。グループ内でこの改革をリードしていくのが、千野氏らMUITの大きな役割だ。

ここで千野氏は「ツールを変えるだけでは、ビジネス変化への対応力は上がらない」と指摘する。オンプレミスからクラウドへ、仮想マシンからコンテナへプラットフォームを移行(リフト)するだけでなく、業務ルールやプロセス、さらにメンバーの変革を経なければ、ビジネス変化への対応力は上がらない。

ROSAの採用は、そうした抜本的な変革の試みの1つとして位置づけているという。千野氏は、OpenShiftを自ら運用せずサービスとして利用するメリットとして、ランニングコストや人員リソースの負荷軽減、サポートの一元化を挙げた。

「3つめ(サポートの一元化)については、ワークロードを本番環境で動かすためにはKubernetesだけでなく、ロギング、モニタリング、L7ルーティング、サービスメッシュなど、さまざまなコンポーネントが必要になってくる。そうしたコンポーネントも包含して、サポートの窓口を一元化できるところに大きな価値を感じている」(千野氏)

MUITでは、ROSAを本番環境でリリースするために、セキュリティを中心に評価と対策の実装を進めた。それと並行して、さまざまなシステム開発もコンテナ型で進みはじめた。ここでは、システム開発を手がけるゲストチームを千野氏らが支援するというかたちに、自然な変化が起きているという。

「非コンテナ環境で作られたものやそこで使われていたプロセスを、そのままコンテナ基盤に乗せても、やはりあまり良い効果は得られない。コンテナプラットフォーム(OpenShift)で提供されているさまざまなコンポーネントの活用、コンテナ基盤上でとるべきさまざまな設計手法への適応などを行う必要がある。そうしたことを横串で支援する活動が、現在わたしのメインの仕事になっている」(千野氏)

MUITでは昨年(2022年)9月にROSA基盤環境の本番リリースを完了し、現在まで大きな問題は起きていないという。「今後やりたいこと」として千野氏は、システム構成の標準化とアプリ開発者の支援を進めて「ファンを増やす」こと、ROSAを活用したブルー/グリーンデプロイメントを実施してアップデートをより迅速にすることの2つを挙げた。