働きがいはフィードバック文化から生まれる

このようにクラウド経費精算システムなどで注目を集めるコンカーには、もうひとつ、別の角度から注目されている点がある。

それは、Great Place To Work Institute Japanが発表した「働きがいのある会社」ランキングの中規模部門(従業員100〜999人)において、コンカーが6年連続となる第1位を獲得したことだ。6年連続の1位は史上初めてのことであり、さらに9年連続でベストカンパニー賞も受賞している。

コンカーの三村真宗社長は、「コンカーは、働きがいを経営戦略の背骨とした企業である。社員全員で創り上げてきた『高めあう文化』を継続し、日々の業務のなかで個々の成長と働きがいが実感できるように、現場の声を取り入れてきた。コンカーの実践してきたのは『経営戦略として働きがいに取り組む』ことである。この重要性を発信し続け、日本社会にプラスの変化が数多く訪れることを願っている」と語る。

そして、三村社長は、こんなことも明かす。

「働きがいのある会社を実現する上で礎となったのが、コンカー社内に定着している『フィードバック文化』である。社員の間で、フィードバックが活発に行われていることが、社員の働きがいに直結しているという手応えがある」。

批判も不安の抱え込みも良くない

フィードバックとは、一般的には、人の問題点を指摘し、改善を促すといった行為を指すことが多い。だが、日本の社会には、空気を読むことが大切にされ、ストレートにものごとを伝えたり、相手の課題や弱点を率直に伝えたりしにくいという風土がある。また、褒めることをフィードバックと考えない人も多い。

コンカーでは、2017年に、三村社長が全社員に向けて、次のような宣言を行った。

「陰で批判しあう文化や、不満を抱え込む文化ではなく、社員同士の建設的なフィードバックを根幹とする『高め合う文化』を創造する」――。

まずは、全社員を対象に、会社、上司、他部門の3方向に対して、褒めたり、評価したりするポジティブフィードバックと、問題点や課題を指摘するギャップフィードバックの両方をあげてもらうアンケートから開始した。

「フィードバックは、ネガティブなギャップフィードバックだけでなく、相手を褒めるポジティブフィードバックが大切である。フィードバックは課題を指摘することだけではないということを全社で足並みを揃えて認識し、小さいことでもいいので、日常的にフィードバックするようにした。また、フィードバックの状況を定期的に可視化し、フィードバックの上級者を称える仕組みも用意した」

コンカーの社内調査によると、部下や同僚へポジティブフィードバックする社員は75%以上となっており、ギャップフィードバックも50%前後という高い水準に達している。難しいとされる部下から上司へのギャップフィードバックも24%の社員が行っており、これも、日常的にフィードバックが行われていることを裏づけている。

会議が終わる場面などでは、「なにかフィードバックはありますか」といったような会話が、社員の間で自然に行われていることも、コンカー社内にフィードバック文化の定着を示すものだといえるだろう。

また、フィードバックの成果を可視化するとともに、フィードバックに関する表彰制度「MVF(Most Valuable Feedbacker)」を用意。有意義なフィードバックをしている管理職と社員を他薦で選出し、表彰している。

働きがいは生産性向上の源泉である

フィードバックの定着と、働きがいの向上は相関性がある。それは、コンカーの事例を見ても明らかだが、このほどコンカーが公表した調査結果でも、その相関性が明らかになっている。

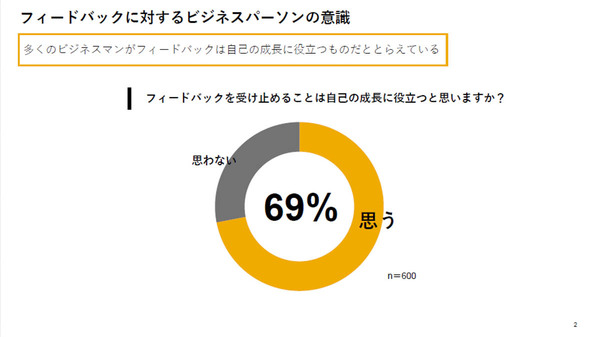

調査は2023年2月22日~27日に、日本の企業に勤務する600人のビジネスマンを対象にインターネットによって行ったもので、これによると、フィードバックが自らの成長に役立つと思っている社員は69%に達していることがわかった。

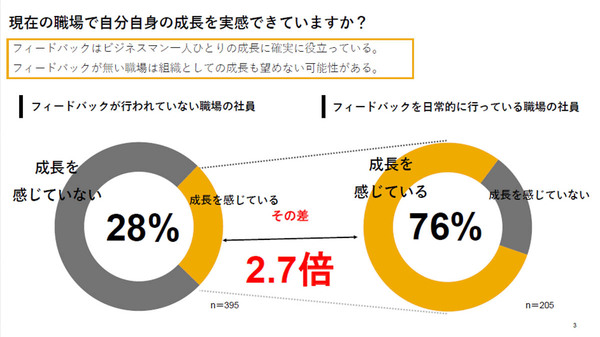

また、フィードバックが行われていない企業では、成長を感じている社員が28%に留まっているのに対して、フィードバックが行われている企業では76%の社員が成長を感じていると回答。圧倒的な差がみられている。

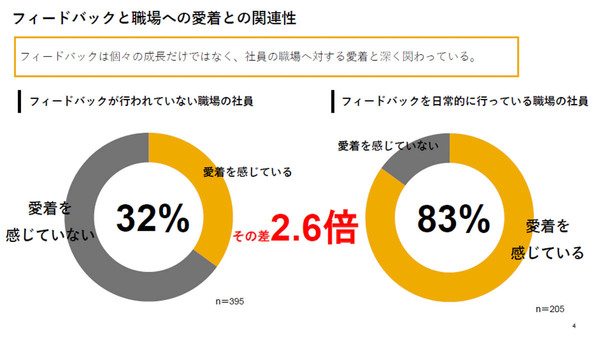

さらに、フィードバックが行われていない企業では、職場に愛着を感じている社員は32%であるのに対して、フィードバックが行われている企業では83%にも達している。

「フィードバックは個々の成長や企業の成長だけでなく、職場に対する愛着を高めることにもつながっている。フィードバック文化の浸透は、優秀な社員の定着にも効果がある」とする。

日本の国民性に合わないのではなく、正しくフィードバックしていない

コンカーの三村社長は、「フィードバックは、日本の社会や文化、日本人の国民性に適していないのではなく、日本の社会や企業において、正しく活用されていないことが課題である」とし、「日本人は、相手にストレートに課題を伝えることをしなかったり、褒めることについても苦手意識があったりする。だが、フィードバックの源泉は、相手の成長を心から願う気持ちであり、失敗に対しても、叱責ではなく、敬意を持ってフィードバックを行うことが大切である。一人ひとりの成長を促し、組織全体を成長させるには、フィードバックは大切な要素である」とする。

そして、会社のなかにフィードバック文化を定着させるには、褒めることが重要なフィードバックであること、上司から部下だけでなく、部下から上司、同僚同士といったように、あらゆる方向でフィードバックが行われる環境をつくること、これらのフィードバックを行う際にも、「上司に言ってしまったら仕事がしにくくなる」といったような恐れを抱くことがない心理的安全性を担保した風土づくりが大切であること、フィードバックを行う際は、伝える側のスキルや姿勢だけでなく、受け取る側が受け止める力を持つことが大切であることなどを示す。

「もし、コンカーが、日本の企業のフィードバックの手本になるのであれば、そのノウハウを公開し、日本の社会に広めたい。フィードバックが足りていない日本の企業の現状に一石を投じたい」と語る。史上初となる6年連続で「働きがいのある会社」でトップとなったノウハウを惜しげもなく公開する考えだ。

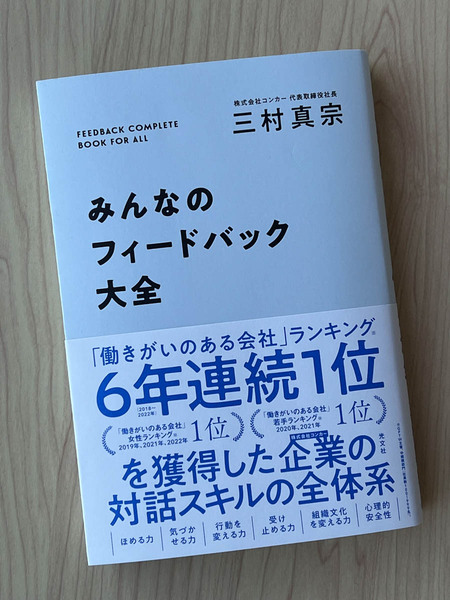

先ごろ、コンカーの三村社長は、これまでのフィードバックへの取り組みをベースに、日本の企業がフィードバック文化を浸透させるためのノウハウをまとめた「みんなのフィードバック大全」(光文社)を刊行した。これもノウハウ公開の姿勢のひとつだ。

「経費精算のない世界」の実現を目指すコンカーが持つもうひとつの顔が、「フィードバック文化の元祖」としての活動になる。

この連載の記事

-

第606回

ビジネス

テプラは販売減、でもチャンスはピンチの中にこそある、キングジム新社長 -

第605回

ビジネス

10周年を迎えたVAIO、この数年に直面した「負のスパイラル」とは? -

第604回

ビジネス

秋葉原の専門店からBTO業界の雄に、サードウェーブこの先の伸びしろは? -

第603回

ビジネス

日本マイクロソフトが掲げた3大目標、そして隠されたもう一つの目標とは? -

第602回

ビジネス

ボッシュに全株式売却後の日立「白くまくん」 -

第601回

ビジネス

シャープらしい経営とは何か、そしてそれは成果につながるものなのか -

第600回

ビジネス

個人主義/利益偏重の時代だから問う「正直者の人生」、日立創業者・小平浪平氏のことば -

第599回

ビジネス

リコーと東芝テックによる合弁会社“エトリア”始動、複合機市場の将来は? -

第598回

ビジネス

GPT-4超え性能を実現した国内スタートアップELYZA、投資額の多寡ではなくチャレンジする姿勢こそ大事 -

第597回

ビジネス

危機感のなさを嘆くパナソニック楠見グループCEO、典型的な大企業病なのか? -

第596回

ビジネス

孫正義が“超AI”に言及、NVIDIAやOpen AIは逃した魚、しかし「準備運動は整った」 - この連載の一覧へ