筆者が総編集長を務める戦国LOVE Walkerが2022年12月に刊行され、角川アスキー総合研究所では、当面は戦国時代(室町時代末期から江戸時代初期まで)をメインに、歴史というレイヤーであたらしい観光を考える「戦国メタ散歩」の現地リポートをスタートする。第一回は、筆者が理事を務める京都市埋蔵文化財研究所に駆け付け、幻から実在が確認され、近年話題の京都新城の最新情報を報告する。

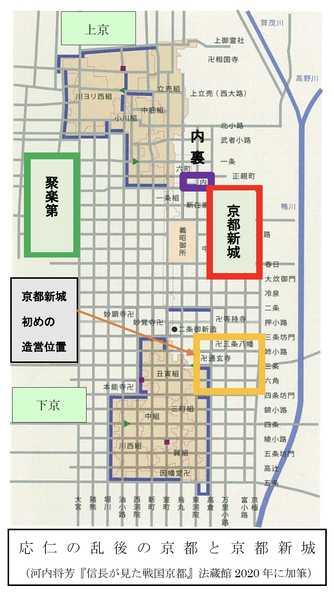

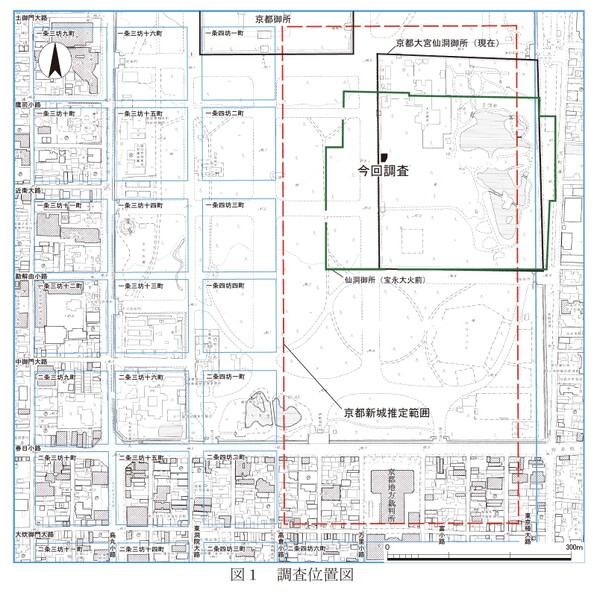

京都新城があったのは、現在の京都御苑(京都市上京区)の中にある京都仙洞御所(京都大宮御所の敷地も含む)のあたり。ここに、かつて豊臣秀吉が生涯最後に築いた城郭が存在した。だが、京都市埋蔵文化財研究所による2019年11月5日から2020年3月24日にかけての発掘調査最終段階で、金箔瓦と自然石を用いた野面積みの石垣が確認されるまでは、伝承のみの幻の城郭であった。

この発見は大きな話題になり、様々な考察が行われてきたが、2022年12月11日に、ここまでに明らかになった考察などを発表する決定版シンポジウム「幻の京都新城を解明するー秀吉最後の城ー」が京都で開催された。

聚楽第の破却後、豊臣政権の京都の拠点として建てられたが、その後は北政所の屋敷になり、仙洞御所のために解体された

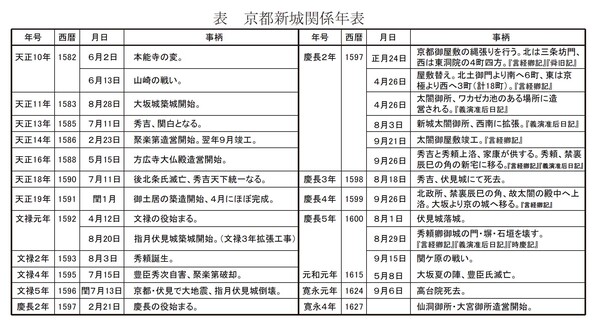

京都新城とは、太閤である豊臣秀吉が関白の豊臣秀次の聚楽第を破却した後、慶長2年(1597年)、豊臣秀吉の京都での拠点として京都御所(内裏)東南に構えた城郭風邸宅を指す。豊臣秀次は文禄4年(1595年)、謀反の疑いが持ち上がり、聚楽第から高野山に蟄居させられ切腹、同年、聚楽第は破却された。シンポジウム「幻の京都新城を解明するー秀吉最後の城ー」で、立命館大学文学部、谷徹也氏は自説を紹介され、それによると、御所へ参内する拠点を失った豊臣秀吉は、島津屋敷を貰い受け改築し、長者町屋敷としたのではと指摘された。お拾い(豊臣秀頼)の文禄5年(1596年)の初参内も、この屋敷から行われている。しかし、おそらくは手狭であることから、移転・拡張が計画され、京都新城が築城された。

谷氏は、「京都新城」の呼称についても、当初は「新城」「京都新宅」「京之城」「太閤御所御屋敷」「太閤様屋敷」などと呼ばれており、秀吉の屋敷として認識されていたと説明されている(以降の経緯説明も谷氏の論考に多くを負う)。慶長2年(1597年)正月末から、関東の諸大名を動員して普請が始められたが(幻の「三条御屋敷」。室町幕府の三条御所跡)、4月に場所が変更され、8月にはおおよそ完成というスピードで、豊臣秀頼は、この屋敷から9月には御所に参内し、元服も行った。このことにより、呼び方も「秀頼ノ御殿」「秀頼卿御城」などと呼ばれるようになり(「義演准后日記」「言経卿記」)、秀頼の在京屋敷として認識されるようになったらしい。翌慶長3年(1598年)にも、京都新城から参内しているが、秀頼の在城は実はこの2回だけで期間も短かった。

京都新城のその後だが、慶長4年(1599年)に、徳川家康が伏見城西ノ丸から大阪城二ノ丸に移ったことにより、二ノ丸にいた北政所(ねね。豊臣秀吉の正室)が、京都新城に移ってきた。そして慶長5年(1600年)、徳川家康方と、石田三成ら反徳川方の緊張が高まり、北政所の意向と思われるが、「禁裏御所近」であることから、町人足役を動員して、矢倉や石垣などを破却している(「時義記」「義演准后日記」)。実際に関ヶ原の戦い(破却の約1か月後)が迫っていたのだが、こうした不測の事態における混乱を予想し、御所を巻き込むような事態を避けるために城郭としての防備を解いたわけだ。

慶長5年9月15日、関ヶ原の戦いは東軍の勝利となり、9月17日、北政所は「カチハダシの体」で御所の勧修寺晴子(後陽成天皇母)の屋敷に逃げ込んでいる(「言経卿記」)。この段階では、徳川家康が北政所に対してどのような態度に出るかわからなかったからだ。この破却により、10月以降は、「城」と呼ばれることはなくなっている。北政所は、その後屋敷に戻り、寛永元年(1624年)に亡くなるまで、この屋敷と高台寺で過ごしており、京都新城は、このころは北政所屋敷、高台院屋敷と呼ばれていた。関ヶ原の戦い以後は、敷地は縮小されたと考えられる。「続本朝通鑑」に「初秀吉之館在京極朱雀、神君毀之、而移造二條城」とあり、慶長7年(1602年)に一部が二条城に運ばれたらしい。

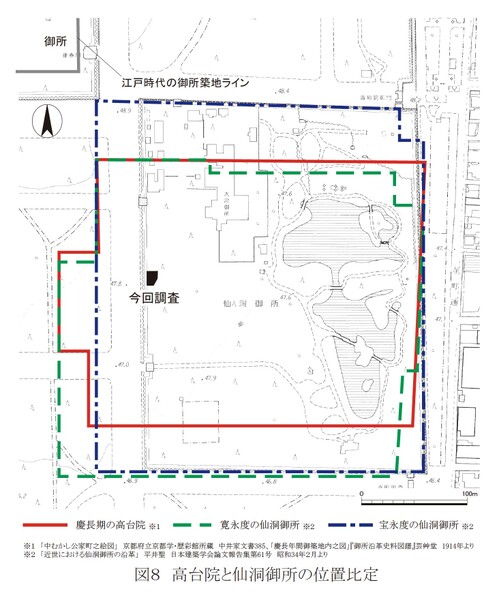

北政所が亡くなった後は、木下利房(宮内少輔。北政所の兄である木下家定の子で、小早川秀秋の兄)が預かっていたが、寛永4年(1627年)、後水尾天皇が譲位、京都新城が解体され、仙洞御所が作られた。

偶然見つかった幻の城は、東西約400m、南北約800m、敷地面積約32万㎡の聚楽第に匹敵する城郭だった

元々、この歴史的な発見は全く違う発掘で偶然見つかったものだ。京都市埋蔵文化財研究所は、2019年11月5日から2020年3月24日にかけて、京都仙洞御所と、隣接する京都大宮御所の消火設備工事に伴う発掘を行っていた。京都新城がこの場所にあることは推定されていたものの、この時までは文献資料が少なく、発掘で確認されたこともなく、その実態は不明で幻のような存在だった。実際、最終段階までは、江戸時代の仙洞御所(寛永4年。1627年造営)の遺構しか見つかっていなかった。

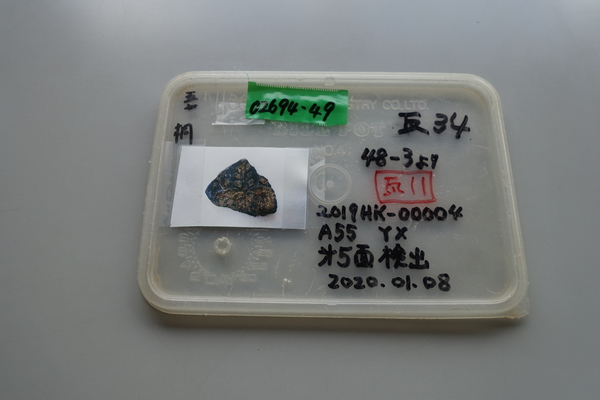

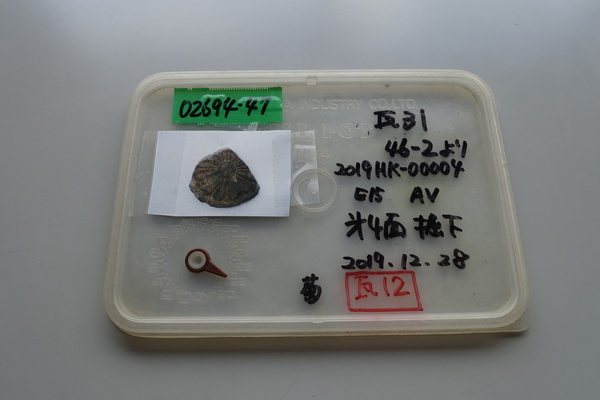

2020年の発掘最終段階で、この江戸時代の仙洞御所の造成土の下層から石垣と堀の一部を検出したのだ。石垣は自然石を用いた野面積みで、堀の埋土から桐文と菊文の金箔瓦が出土したことなどから京都新城であることが分かった。石垣の年代は、構築技法、層位関係、出土遺物などから安土桃山時代のものとわかる。

京都新城の規模は東西約400m、南北約800m、敷地面積は約32万㎡という広大なものだった。聚楽第の本丸と高台院屋敷跡は大きさが近似しており、今回発掘された石垣が、東向きで堀に接したので、本丸を囲んだ堀の外側の石垣と思われ、京都新城が本丸と外郭の階層的な構造であったことを示していて、全体規模も含め、聚楽第と京都新城の近似性が見て取れる。屋敷跡は仙洞御所の建設によって失われ残っていないが、当時の文書により、敷地東部には現在の仙洞御所の池の前身と思われる「アコセガ池」を中心に大きな庭園があったと推定されている。

公益財団京都市埋蔵文化財研究所・南 孝雄調査課長の話

「豊臣家最後の城、京都新城の発見。2020年1月京都大宮仙洞御所内において京都新城の石垣と堀の一部が発見された。京都新城は、慶長2年(1597)、豊臣秀吉が御所の南東部にその生涯の最後に築城した城郭である。

発見された石垣は南北方向に8m分を検出した。自然石を用いた野面積みで、高さは1.0~1.6mであるが、上半部は崩されており、本来の高さは約2.4m程であったとみられる。石垣は、南北方向の堀の西肩で、堀の埋土からは桐文や菊文の金箔瓦が出土した。石垣と堀は、仙洞御所造営時に崩され、埋められている。

発見された石垣と堀は、江戸時代の絵図や聚楽第復元平面図などとの比較検証から、京都新城の本丸の西辺を画していたと考えられる。

豊臣秀吉は、慶長3年に伏見城で死去するが、高台院(北政所)は、その翌年に大阪城から京都新城に移住する。慶長20年(1615)に豊臣家は大坂夏の陣で滅亡するが、豊臣家最後の人となる高台院は、寛永元年に死去するまでここを居所としたのである。出土した金箔瓦は、豊臣家の栄華とその儚さを伝えるようである」

■京都市考古資料館(入館無料で発掘された資料が楽しめる)

公益財団法人京都市埋蔵文化財研究所は、昭和51年(1976年)に設立され、発掘・調査・研究に多くの業績を積み重ねてきたが、その成果に基づいて、これを展示公開して普及啓発をはかるため、昭和54年(1979年)11月に「京都市考古資料館」が開設された。 展示品を通して、過去のくらしや文化にふれ、埋もれた文化遺産を、未来へうけつぐ研究所の大切な任務を考える広場として活用されている。

●住所

京都市上京区今出川大宮東入ル元伊佐町265番地の1

●開館時間

午前9時~午後5時(※入館は午後4時30分まで)

●休館日

月曜(※月曜が祝日または振替休日の場合は翌日)

年末年始12月28日~1月3日

●入館料

無料

●特別展示「THE 金箔瓦」

(2月11日~6月18日)

今回の展示は、安土・桃山時代を象徴する遺物の一つである金箔瓦をメインテーマとし、その誕生と展開、終焉までの歴史を追う。建物をきらびやかに飾り立てた金箔瓦は織田信長の安土城に端を発し、織田一門以外の使用が認められなかったが、豊臣期には秀吉居城は元より、有力家臣の大名屋敷にも使用されるようになった。京都新城はもちろん、安土城・大阪城・聚楽第・伏見城・二条城の最新の調査成果とともに、金箔瓦の製作技法復元や科学分析の成果など、金箔瓦の最新の知見について展示する。

この連載の記事

- 第6回

地方活性

お城探検第6弾は、いよいよ現存十二天守「丸亀城」登場!江戸前期の天守と「扇の勾配」の石垣美を堪能してきたぞ - 第5回

地方活性

お城探検第5弾は、山城の中でも屈指の人気を誇る、自然の巨岩を活かした日本のマチュピチュ「苗木城」に行ってきた - 第4回

レジャー&ショッピング

大阪城天守閣は復興天守第一号、当時の最新式だった鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC)のビルで、しかも市民の寄付で建てられた大阪人の誇りだった - 第3回

地方活性

近代戦にも勝利した名城・熊本城、地震から復旧を進める今を見てきた - 第2回

レジャー&ショッピング

徳川家康が京都に築城した二条城は天守閣が名物だった

この記事の編集者は以下の記事もオススメしています

レジャー&ショッピング

渋谷スクランブルスクエア46階「SKY GALLERY」に、”ぼ〜っと出来る”現代アートチーム「目 [mé]」の空間が出現地方活性

話題の新名所、静嘉堂@丸の内の新美術館記念展Ⅱは七福うさぎがやってきたレジャー&ショッピング

「メタ観光」と「スマートシティ」が出会うと何が起きる!?レジャー&ショッピング

ウィーンが生んだ夭折の鬼才、エゴン・シーレの30年ぶりの大規模回顧展が上野にレジャー&ショッピング

徳川家康が京都に築城した二条城は天守閣が名物だった地方活性

戦国愛溢れるメンバーが激論を交わすトークバトル番組が誕生!テーマは「三方ヶ原の戦い」2023年4月5日20:00から生放送!地方活性

「福岡の酒場は日本一!~酒飲み女子スペシャル〜」地方活性

戦国愛溢れるメンバーが激論を交わすトークバトル番組!好評にて第2回決定!テーマは「金ヶ崎の退き口」地方活性

戦国愛溢れるメンバーが激論を交わすトークバトル番組!第3回放送決定!テーマは「本能寺の変」地方活性

結局、住む街はどうやって決めればいいの? 不動産のプロに生放送でききます!地方活性

明日20時から生放送! 住む街の選び方を、不動産のプロに聞きます!