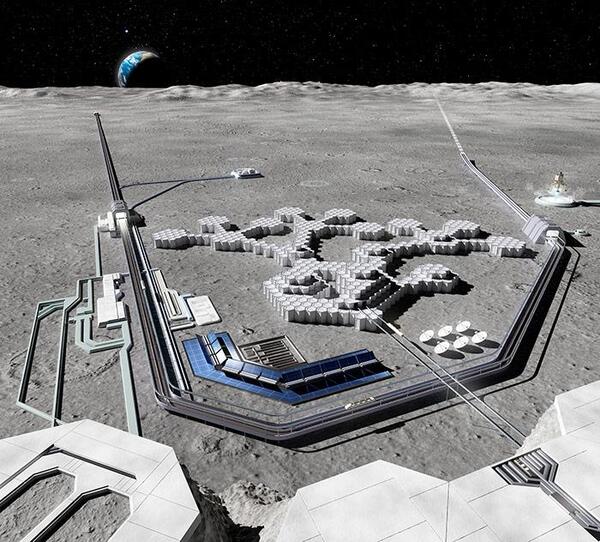

月面基地のイメージ(画像:清水建設 シミズ・ドリーム「月面基地」)

問 次のうち正しいのはどちらか。

a.清水建設には宇宙開発部がある。

b.月のウサギは鉄でできている。

答 どちらも正しい!

のっけからしょうもない設問で申し訳ないが、建設会社の清水建設が宇宙ビジネスをやっていることを知っていただろうか。合同会社を通じて小型衛星を打ち上げるなど既に事業として動きはじめているうえ、月の赤道上に幅数百kmの太陽電池を巻きつけて地球に送電するなどというぶっとんだ構想さえぶちあげている。

そんな同社の宇宙ビジネスにとって今後、重要なカギとなるのが「月の砂」(レゴリス)だ。同社を窓口として研究室などに人工の月の砂を売っている。

なぜ建設会社が宇宙に行かねばならず、月の砂を作っているのか。月のウサギが鉄製だとは一体どういうことなのか。清水建設の取材を重ねてきたアスキー総合研究所の遠藤諭が、清水建設株式会社 フロンティア開発室 金山秀樹 宇宙開発部長、同 鵜山尚大 主査に話を聞いた。

1980年代から宇宙に挑んできた清水建設

金山 当社は、1987年に宇宙開発を研究開発として始めました。当時は人間が地下、砂漠、深海、極地などの極限環境に進出したとき、どのように建設技術でサポートできるのかという研究をしていて、その極限環境のひとつが宇宙でした。

── そういうニーズがあったということですか?

金山 ニーズがあったというよりは、今後の建設技術は地上の建築物や構造物だけではなく、どこに人が行ってもそれを支えるものであるべきだろうと考えたわけです。人が宇宙に進出したときに宇宙空間での生活・社会活動の基盤整備のために何ができるかを考えました。

── その段階でも本気だったわけですか。たとえば宇宙を想定した限界性能を調べることで他の成果を得ようという狙いがあったわけではなく。

金山 地上の建設技術の限界性能を調べるというよりは、先ず建設技術をどのように宇宙開発に活かせるかを検討しました。初めに手掛けたのは「太平洋スペースポート構想」。太平洋上に浮かぶ、都市機能を持った、宇宙往還機のための離発着基地(スペースポート)というものでした。

── 国内でもスペースポートのプランはありますが、それを最初にやったと。

金山 次が宇宙ロボットで、アメリカのカーネギーメロン大学と共同研究したコンパスのような格好をした二足歩行のロボットでした。

── 二足歩行ということは歩くんですか?

鵜山 歩くというより、つかむ感じです。宇宙ステーション用のロボットアームで、アーム自体が両方つかめるようになっていて、作業するとき片方でアームを宇宙ステーションに固定し、もう一方で作業をする形です。

── なるほど、テナガザルみたいな。

金山 研究の成果は、宇宙開発事業団の技術試験衛星VII型「おりひめ・ひこぼし」と呼ばれるミッションで、地上からロボットアームを操作してトラス構造物を組み立てたり解体するといった実験装置の開発を担当することにつながりました。

── なんと!実際に使われたわけですか?

金山 軌道上実験で使われましたね。

鵜山 ワンタッチ継ぎ手のように、人が介在しなくても連結できる機構を作って。小さいトラス構造ですが、できることを確認しました。

── それをやったのが1997〜1998年くらいですか。まったく知りませんでした。

金山 あとは宇宙ホテルの話ですよね。ゼネコンが宇宙ホテルをデザインするなら、どのような形や機能を有するものになるか検討しました。

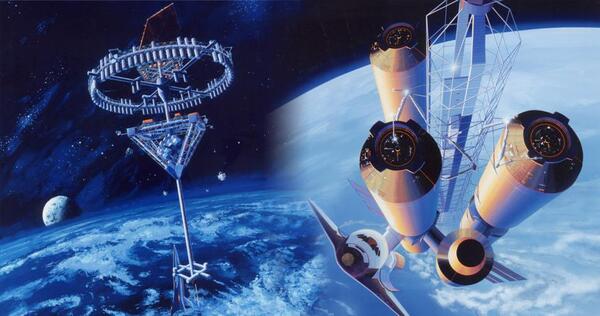

宇宙ホテルのイメージ(画像:清水建設 シミズ・ドリーム「宇宙ホテル」)

── 実際にホテルのモデル設計をしたんですか?

金山 かなり緻密にやりましたよ。国際宇宙ステーションと違い、一般人が遊びに行く場所なので、客室はゆるく人工重力をかけて水周りなどが不便にならないようにするとか、中央の部分は無重力を存分に体験できる大空間を設けました。実は当時アニメーションも作ったんです。全体パースでは実感わかないだろうということで、地上からここまで来て、どんなことが楽しめるかをあらわす動画を作りました。

客室モジュール(画像:清水建設 シミズ・ドリーム「宇宙ホテル」)

パブリックゾーンの大空間(画像:清水建設 シミズ・ドリーム「宇宙ホテル」)

── ものすごいですね。これは何年ごろですか?

金山 1989年ですね。このころは夢のある未来を想像しながらワクワクしました。

── ゲームボーイとDynabookが発売された年ですね。手塚治さんが亡くなったり、何かと象徴的な年でした。そのときにそんなすごいことを構想されていたと。

金山 あとは大型軌道上構造物と呼ばれるものもありました。静止軌道上に巨大な太陽電池パネルを設置して、そこから地上に向けて送電しようという構想です。一時期盛り上がったんですが、オイルショックの収まりと共に下火になり、最近になってまた脱炭素ということで注目されています。

── 当時の構想がいまリアリティを持っているのが面白いところですね。

金山 1987年から宇宙開発に取り組んだのですが、バブル崩壊に伴う経済後退の影響は少なからずありました。個人的にすごいなと思うのは、当時「こんなことをして何になるんだ」とか「やめろ」とは誰も言わなかったというのが清水建設の社風かもしれません。

── アメリカ人社長がやってきてバッサバッサやってしまうという話はなかったと。素晴らしいことですね。

金山 1990年代初期は他のゼネコンも宇宙をやっていたんですよ。「宇宙建設研究会」といったものを立ち上げて、建設業界として宇宙をどう盛り立てていこうかという話をしていたんですが、経済の減速に伴い、1社抜け、2社抜けて、ついに自然消滅してしまいました。

── 月1回で各社がどんな研究をしているかを発表するとか?

金山 それもベースラインとしてありつつ、世の中のトレンドなど情報交換をする中、日本の建設業界として宇宙を今後盛り上げるにはどうすればいいかということを話していました。

この連載の記事

- 第24回

sponsored

スマートシティに“伝統工芸”が必要なワケ 豊洲スマートシティ推進協議会の「T-HUB」が面白い - 第23回

sponsored

清水建設のXRに感動した。「トイレはこちら」が空中に浮かぶ時代はすぐそこに - 第22回

sponsored

首都災害、意外な新事実 清水建設、データ分析で明らかに - 第21回

sponsored

清水建設がイノベーション拠点のどまんなかに「旧渋沢邸」を置いたワケ - 第20回

sponsored

大雨被害 清水建設、量子コンピューターで復旧支援 - 第19回

sponsored

あなたの家も「駅徒歩1分」 LUUPがまちの常識を変える - 第18回

sponsored

首都直下地震が来たらこれがヤバい。清水建設の社会実験で分かったこと - 第17回

sponsored

IT業界で稼げなかったら建設業界に行こう! 清水建設がベンチャー投資に本気 - 第15回

sponsored

「海に浮かぶ100万人都市」清水建設のとんでもない構想 - 第14回

sponsored

西新井大師には“巨大ダンパー”が入っている

この記事の編集者は以下の記事もオススメしています

sponsored

「海に浮かぶ100万人都市」清水建設のとんでもない構想SDGs

次世代太陽電池「ペロブスカイト」、東急田園都市線・青葉台駅で先行実証実験へsponsored

IT業界で稼げなかったら建設業界に行こう! 清水建設がベンチャー投資に本気sponsored

あなたの家も「駅徒歩1分」 LUUPがまちの常識を変えるsponsored

大雨被害 清水建設、量子コンピューターで復旧支援AI

建設現場の段取りを妨げる資材をAIで検出。ドコモ・NTT Comが実証実験に成功sponsored

清水建設がイノベーション拠点のどまんなかに「旧渋沢邸」を置いたワケsponsored

首都災害、意外な新事実 清水建設、データ分析で明らかにトピックス

4Kで宇宙を観測、スマート天体観測ステーション「VesperaⅡ」