自動車部品メーカーのジヤトコ担当者が“現場のリアル”をまじえ説明―「VeeamON TOUR 2022」講演レポート

「その機能、本当に必要?」バックアップ製品の選定ポイントを情シス視点で語る

2022年11月30日 11時00分更新

Veeam Softwareが2022年11月9日に開催した年次イベント「VeeamON TOUR JAPAN 2022」では、自動車部品メーカーであるジヤトコ 情報システム部の小林智央氏が「情報システム部から見たバックアップ製品の選定ポイント」と題した事例セッションを行った。

小林氏は「本日はインターネットで検索しても出てこないような情報をお伝えできればと思います」と切り出したうえで、日々バックアップ業務に携わる情報システム部門(情シス)の視点から考える、“現場のリアリティ”のある製品選定ポイントを解説した。また、Veeam製品による同社のバックアップシステム構成も紹介している。

なお当セッション本編の動画は「VeeamON TOUR JAPAN 2022」サイトでオンデマンド配信中だ。こちらもぜひご覧いただきたい。

選定ポイント1:「想定外の追加コスト」発生を避けるためには

ジヤトコ(JATCO)は、自動車用の自動変速機および部品の開発/製造/販売を手がけるメーカーだ。CVT(無段変速機)市場においてはグローバルシェアNo.1を誇る(2021年、同社調べ)。国内に10を超える生産/開発/営業拠点を持つほか、中国/タイ/メキシコに生産拠点、それ以外にも各国に開発/営業拠点を構え、従業員数は連結で1万2700人(2022年3月末現在)を数える。

バックアップ製品の選定ポイントとして、小林氏は「コスト最適化」「安定稼働」「次期更改/6年目以降のシステム安定化」という3つの視点を挙げ、それぞれについて“情シス業務のリアリティ”をまじえながら説明していった。

まずは「コスト最適化」だ。小林氏は「なぜバックアップシステム導入後に、想定外の追加コストが発生してしまうのか」と問いかけ、その答えは「誰も5年後のデータ量を予測できないから」だと語る。

「バックアップシステムのスペックを設定する際には、あらかじめユーザーからの需要をヒアリングし、適切なサイジングも行っていると思います。しかし、クラウドなど容量制限のないオンデマンドのサービスが主流になりつつあり、それに伴ってデータも際限なく増えるため、実際には5年先のデータ量は予測困難です。そのため、たとえば導入後3年目などにライセンス、ノード、ディスクなどの追加が必要になり、追加コストの原因となります」

こうした現状をふまえ、バックアップ製品の選択ではデータ量に応じて課金する製品ではなく、サーバー台数に応じた課金モデルのものを選ぶべきだと、小林氏はアドバイスする。5年先のデータ量よりも、5年先のサーバー台数のほうが予測しやすいからだ。

選定ポイント2:「その機能、本当に必要?」自社ニーズと課題に注目

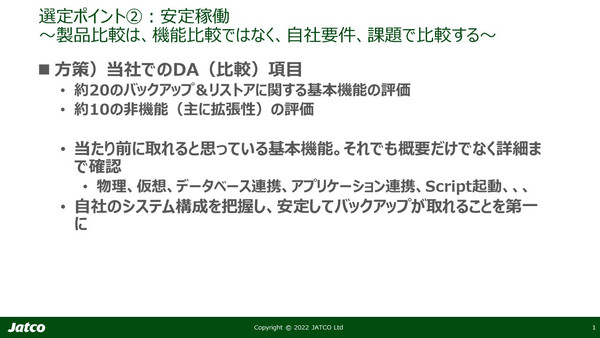

2つめの選定ポイント「安定稼働」については、バックアップ製品を選ぶ際に自社要件、課題に基づいた機能比較をすることを勧める。

バックアップ製品ベンダーは、他社との差別化のためにさまざまな新機能をアピールしてくる。ユーザー企業側もついそうしたセールストークに乗ってしまい、(必要かどうかわからない)オプション機能の豊富さで製品を比較してしまいがちだ。ここで小林氏は「その機能、本当に必要でしょうか?」と問いかける。

「バックアップ製品の選定は、自社のバックアップニーズや課題という基本に立ち返って考えていただきたいと思います。必要な機能は『自社の課題を解決できる機能』です。単に新しい機能が追加されただけでは、(自社の課題に関係がなければ)実際のところ使うことはありません」

小林氏はもうひとつ、機能の豊富さよりも基本機能の安定性を重視したいと語る。バックアップは日常的な作業であり、これが失敗すると手作業での再処理が発生し、運用工数が増加する。頻繁に失敗すれば担当メンバーのモチベーションが下がり、5年以上続けば相当なロスが生じる。

こうした考えにのっとり、ジヤトコではバックアップ/リストアにかかるおよそ20の基本機能を評価した。ここでは物理/仮想サーバー、データベースなど幅広いバックアップ対象について、詳細にわたる検討を行ったという。また、非機能要件については拡張性を中心に約10の評価を行っている。

「自社のシステムをしっかりと確認し、安定してバックアップが取れることを第一に考えて、製品の選定を行ってみていただければと思います」

選定ポイント3:6年目以降も安定稼働するためには「自社主導型」

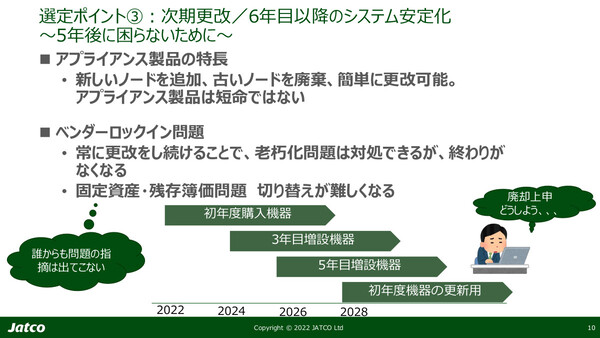

3つめの「次期更改/6年目以降のシステム安定化」については、バックアップシステムの導入時点で次期更改や6年目以降の安定稼働についても考え、自社主導の「攻めの更新」を実現してほしいと訴えた。

一般的なITシステムは、5年間継続使用することを前提に予算を組み、予算の承認を受けて、その期間内に保守終了(EOL/EOS)にならないことを確認しながら機種を選定する。だが、当初5年間は大丈夫だったとしても、6年目以降はその限りではないと小林氏は指摘する。

「6年目以降、保守を延長したいとベンダーに相談すると『困難です』と言われることもあります。しかし(長期間データを保管するのが前提の)バックアップシステムが5~6年という短命ではニーズに合いませんし、ビジネス上の利益に直接貢献するわけではないため、再度予算を確保することも難しいのではないでしょうか」

小林氏は、特にアプライアンス製品は5~6年程度で保守が終了することが多いとしたうえで、「対策としては、汎用的なIAサーバーで『第三者保守』という選択肢を情報システム部が持つこと」だと語った。これであれば、ベンダーの都合に左右される「受け身の更新」ではなく、自社のロードマップに沿った、自社のタイミングでの「攻めの更新」を実現できるというわけだ。

Veeam製品の導入で安定稼働と工数削減、TCOは40%削減

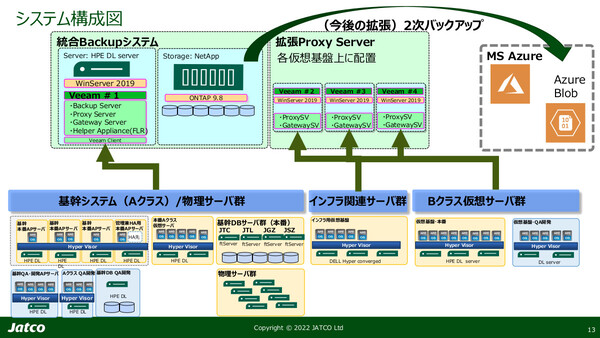

ジヤトコにおけるVeeam製品の導入構成についても紹介した。前述の選択ポイントどおり、サーバー単位のライセンス課金を採用したほか、オンプレミスストレージの容量が不足した場合にはパブリッククラウドを使って柔軟に拡張できる構成としている。

「設計のポイントとしては『変化への対応力』です。いくら精度の高い需要予測を出そうと努力しても、結局のところ予測は外れますし、会社の利益になりません。それよりも『変化すること』を前提として、変化への対応力をつけるべきです」「こういった構成をとることで、ライセンス、ハードウェアを追加することなく、処理能力、ストレージともに柔軟な構成をとることができました。私が知る限り、この構成が実現できる主要なバックアップ製品はVeeamのみです」

実際に導入して感じたVeeamの強みとして小林氏は、幅広い構成/種別(物理/仮想/データベースなど)のデータ保護に対応していること、安定して稼働していることを挙げた。「稼働後数カ月が経過しましたが、これまで1万2000回以上のバックアップに連続成功しています」。旧環境からの移行時には一時的にエラーも発生していたが、正しく設定すれば問題なく稼働するようになり、「原因不明のエラーはない。これも非常に重要なポイント」だと語る。

Veeam以前に導入していたバックアップ製品では、運用中にハードウェアの増設が必要になり想定外のコストが発生し、予算取りやプロジェクト化も含めて大きな工数を浪費していたという。Veeam導入後は安定稼働しており、運用工数も削減できたことから、以前と比較するとTCOは40%程度も下がっているという。

(提供:Veeam Software)