「厄除けのお大師様」として有名な西新井大師 總持寺は、実は最先端の免震建築物である。

本堂の下についた巨大なダンパーや免震装置が、オーディオについたインシュレーターのように地震の揺れを吸収するという。清水建設株式会社が2008年に改修を手がけたもので、2011年の東日本大地震でも大きな被害はなかったそうだ。

と言っても、どこにそんな装置があるのだろうか?そんな疑問を持ったのは当連載の顔であるアスキー総合研究所の遠藤諭。西新井大師で巨大なゴムなんて見たことがないぞ。

そこで西新井大師と清水建設株式会社の協力により、特別な許可を得て建屋内の免震構造を見せてもらえることになった。伝統建築の裏側にあるハイテク免震構造は「なんと!」の連続だった。

階段下にゴム、伸び縮みする欄干

まず外側から見える免震機構は、お参りのときに使う正面階段だ。

よく見ると、階段の最下段にゴムが入っていることがわかる。

ここがエキスパンションとなり、地震のときにゆらゆら動いて力を分散しているわけだ。言われなければ普通は気付かない。

階段脇の欄干もよく見るとエキスパンションになっていて、伸び縮みするようになっていた。擬宝珠は昔のものをそのまま使っているのでなじんでいる。

渡り廊下の欄干は、下部分をのぞき込むと装置がチラっと見えた。

続いて入らせてもらったのは本堂の下。半分は倉庫として使われている場所で、大きな柱が立っているが、柱の頭のパネル裏には免震装置が納められている。

地震が来たときにはこの柱頭部がゆらゆら動くわけだ。

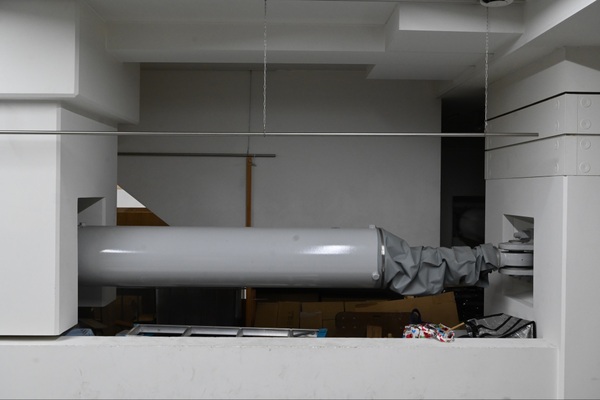

さらに、免震効果を高めるための巨大なオイルダンパーが四隅に合計8台ついている。

2台のオイルダンパーがL字に交差していて、パイプやケーブルを含めてたまらない外観になっている場所もあった。これが本堂の下というのが驚きだ。

内側に設けられた階段(後述)は、よく見るとチェーンでつながれているところがある。

揺れたときに階段自体が動くのでチェーンがエキスパンションの役割を果たすのだ。

奥にちらっとオイルダンパーが見えている。

本堂の免震改修だけではなく、入り口にあたる山門も2018年に耐震改修を施している。

「鉄骨が入っているんですよ」と説明されて「一体どこに?」と思ったが、山門裏の格子をパカッと開くと、ガチガチに固定された鉄骨が顔を見せた。

建立当時の木組みを残しつつ、それを支えるための鉄骨を入れることで耐震化したという。

内側の階段を上がらせてもらったが、巨大ロボットの中に入っているようでカッコいい。

なお柱のうち一本だけは傷みが激しかったため新しい柱に替えているが、元の柱は再加工して山門の前に車止めとして立てられている。

最大の驚きは、本堂も山門も外からは改修の跡に気付かないことだ。昔からの姿をとどめた理由は何なのか、工事にあたってどんな苦労があったのか。西新井大師 執事 酒井清仁氏、清水建設株式会社 東京支店 社寺建築・住宅部 渡邉和夫部長、同 沼田 穣工事長の3人に話を聞いた。

わからないように免震化したい

── 免震改修前の本堂はどういうところだったんでしょう?

酒井 昭和47年に清水建設さんに建立いただいた本堂ですね。元は江戸時代からあった旧本堂が昭和41年5月に火災で焼失しまして、再建の熱望をいただいて造ったものです。

本堂は通常、如来様や菩薩様といったご本尊をお祀りする場所ですが、こちらでは珍しく弘法大師様を祀っています。また十一面観世音様もご本尊で、両本尊としてお祀りしております。そこで何をするかというと護摩祈願。本堂の中心で護摩を焚くんです。ですから今の本堂もいわば「護摩堂」なわけです。

特にお正月の初詣には多くの人たちが護摩祈願に来られて、一時期は三が日だけで数十万人という警察発表もありました。今ごろの時期は七五三で、日曜ともなると子どもさん一人に親御さん、おじいちゃんおばあちゃん、親族の方も付いてこられて、本堂がいっぱいになるほどのご参拝者が来るということもございます。

── 昭和41年時点で鉄筋コンクリート造。当時、鉄筋コンクリートのお寺というのは珍しくはなかったんでしょうか。

渡邉 戦後の都市不燃化運動によって、東京では木造建築が建てづらくなっていたんです。その中でこれだけ大きいご本堂を計画されるとすれば、やはり木造ではなく鉄筋コンクリート造でということで。ただ、この年代にはいくつかこうした大きなコンクリート造のお堂が作られましたが、その中でもかなり大きいほうではあると思います。

── 鉄筋コンクリートということでモダンな形にしたということもあるんですかね。

渡邉 伝統意匠は継承しながらも、コンクリート造でどこまで再現できるかというところはあったと思います。木造社寺建築意匠の特徴的な枡組の部分を、コンクリート造で、どのように表現していくかというのが当時のコンクリート造社寺建築の特徴ですね。

── その本堂を免震改修されたきっかけは何だったんですか?

渡邉 ひとつは建築から年数が経ち、今の基準の耐震性が不足していたということですね。旧本堂が火災で焼けたという経験もありましたから、本堂は堅牢でなければならないということもありました。

── 改修にあたって西新井大師さんとしてはどんな要望を出されたんでしょう。

酒井 わからないようにしたいということです。

── 改修したことがわからないようにしたいと。ロボットみたいになっちゃったら困るというわけですね。

酒井 もうひとつは1階の使い勝手を良くすることです。

── と言いますと?

酒井 構造的には1階部分がフロアになっておりまして、その上にお堂という構造が乗っている状態なんです。つまり2階建てですね。以前の1階はお札などをしまっておく倉庫のような状態にしていたんですが、最近人の流れが多くなってきて、お護摩を受けられる方が雨の日も雪の日も階段に並んでいたということがあったんです。そこで、人が一旦落ち着ける場所をということで、1階に人が入れるようにしていただきました。

── いわゆる待合室を作ったと。

酒井 そういうことですね。そうすると1階部分は人があちこちを見ることになりますので、強力なゴムや、オイルダンパーといったものをできる限り見えないようにということで、工夫をしてもらったということです。

この連載の記事

- 第24回

sponsored

スマートシティに“伝統工芸”が必要なワケ 豊洲スマートシティ推進協議会の「T-HUB」が面白い - 第23回

sponsored

清水建設のXRに感動した。「トイレはこちら」が空中に浮かぶ時代はすぐそこに - 第22回

sponsored

首都災害、意外な新事実 清水建設、データ分析で明らかに - 第21回

sponsored

清水建設がイノベーション拠点のどまんなかに「旧渋沢邸」を置いたワケ - 第20回

sponsored

大雨被害 清水建設、量子コンピューターで復旧支援 - 第19回

sponsored

あなたの家も「駅徒歩1分」 LUUPがまちの常識を変える - 第18回

sponsored

首都直下地震が来たらこれがヤバい。清水建設の社会実験で分かったこと - 第17回

sponsored

IT業界で稼げなかったら建設業界に行こう! 清水建設がベンチャー投資に本気 - 第16回

地域イノベーション

清水建設が「月の砂」を作っている理由 - 第15回

sponsored

「海に浮かぶ100万人都市」清水建設のとんでもない構想

この記事の編集者は以下の記事もオススメしています

sponsored

清水建設がビルにOSを入れた理由は、昔から「デジタルゼネコン」だったからsponsored

建物で働くロボットには《課題》も《建物自体のビジョン》もあったsponsored

3Dプリンターで作った柱が豊洲のビルに使われたワケsponsored

なぜ東京に「道の駅」を作るのかsponsored

酒! 刺身!! 自動運転!? 豊洲街びらき動画レポsponsored

これはトイレのNetflixだ「VACAN AirKnock」sponsored

国立代々木競技場の石垣には「謎の建物」が埋まっている!?sponsored

最先端建設ロボット大集合 人口減少時代の建設現場を救え!sponsored

清水建設の「木工場」がすごいsponsored

IT業界で稼げなかったら建設業界に行こう! 清水建設がベンチャー投資に本気sponsored

あなたの家も「駅徒歩1分」 LUUPがまちの常識を変えるsponsored

大雨被害 清水建設、量子コンピューターで復旧支援sponsored

清水建設がイノベーション拠点のどまんなかに「旧渋沢邸」を置いたワケ