「スマート証憑管理」サービスを年内リリース予定

弥生ではこれらの法令改正に対応するサービスとして、現在の「証憑管理サービス(ベータ版)」を進化させた「スマート証憑管理」サービスを年内にリリースする予定だ。

「現在の社会的な仕組みは紙をベースにしているので、単に紙を電子データにするだけでは、対応する事業者はラクになりません。デジタルを前提とした仕組みに作り変えていくことで、本当の意味での業務のデジタル化が実現できます」と岡本社長。そんな業務のデジタル化にも、「スマート証憑管理」サービスが対応する。

デジタル化が業務効率化に繋がる

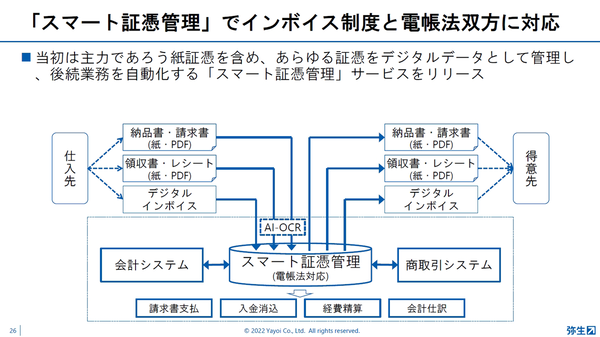

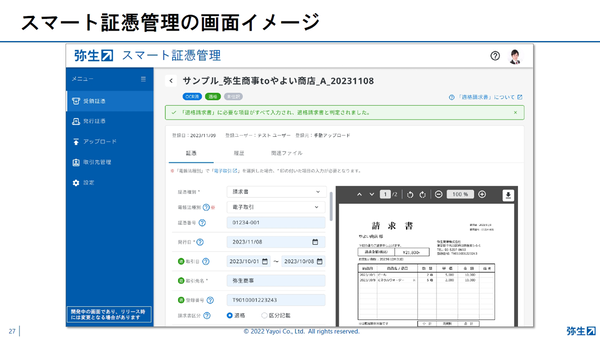

紙の請求書はデジタルデータとして管理。AI-OCR技術によって、証憑番号や発行日、取引先名、登録番号、消費税率、消費税額、対価の額など、必要な情報を自動で抽出して入力する。

AI-OCR技術により、インボイス制度の適格請求書発行事業者による請求書か、そうでないかの確認も自動で実施する。さらに抽出したデジタルデータを活用し、仕分けを自動化することもできる。とはいえ、AI-OCRによる自動化の業務が100%の精度というわけではない。そのため人の目による確認が不可欠。確認作業は大幅に軽減されるものの、ゼロにはならない。

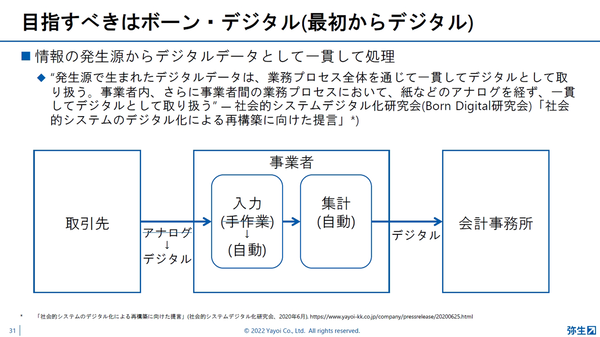

そこで「目指すべきはボーン・デジタル」だと岡本社長は言う。最初からデジタルデータであれば、データ入力や仕分けなどの業務全てを自動化することが可能。インボイスの適正か非適正かの判定も完全自動化できるので、人によるチェックが不要になり、業務効率を格段に向上させることができる。

日本のデジタルインボイスは、電子文書をネットワーク上でやり取りするための国際規格「Peppol(ペポル)」を採用し、標準化が進められている。アクセスポイントとなる事業者の認定手続きが進み、10月時点で15社が認定済み。標準仕様が公表され、ベンダー各社が正式サービスを提供することが可能になった。弥生では来春に「Peppol」への対応を予定している。