ロードマップでわかる!当世プロセッサー事情 第690回

Raptor Lakeの開発を半年短縮できたのはイスラエルチームのおかげ? インテルCPUロードマップ

2022年10月24日 12時00分更新

連載688回に続き、Raptor Lakeの紹介をしていこう。ちなみにKTU氏による渾身のRaptor Lakeベンチマークその1とその2はもうお読みいただけたかと思う。実は筆者は全然ベンチマークが間に合っておらず、今この原稿を書いている横でまだベンチマークが回っている始末である。

White Boardの謎

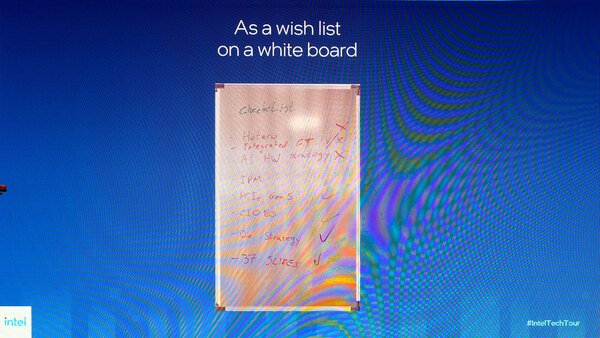

イスラエルツアーの初日のスライドはいろいろあったのだが、説明が今一つ足りておらず理解できなかったのが下の画像だ。

ウィッシュリスト(希望事項)。上からHetero、Integrated GT、AI HW Strategy、IPM、PCIe Gen 5、CIO 80、Die Strategy、37 Slides。“37 Slides”は今もって謎だ

このWhite Boardの謎解きをしてくれたのは、連載688回でも名前が出てきたRan Berenson氏(VP&GM, Core and Client Development Group)である。氏曰く、「これは、私やチームのメンバーが(USに居た)Jim Kellerの所に行ってプレゼンテーションしたときのものだ。このミーティングでは(Alder Lakeの)重要となるコンポーネントに対しての判断を行なった。右側に×がついているというのは、当初ヘテロなCPU構成やグラフィック統合、AI H/Wの搭載などがいずれも不要と(Jim Keller氏が)判断したという記録だ」という。

ちなみに氏はそこから2~3ヵ月かけて最高経営責任者に対して、効率的なプロセッサーを作るためにはヘテロ構成にするしかないと説得をした結果として、Alder Lake(やRaptor Lake)のP-CoreとE-Coreの混合構成とすることが決まったのだとか。なかなかおもしろい逸話であった。

Alder Lakeの基本設計は2018年にはある程度終わっていた?

これもイスラエルツアーの初日にあった話である。下の画像はAlder Lakeの開発サイクルである。Alder Lakeでは30month、つまり30ヵ月(=2年半)で要求定義から製品出荷に漕ぎつける、というおそろしく迅速な開発スケジュールが実現した。

Alder Lakeの開発サイクル。まるでテープインがT-24month、パワーオンがT-15monthに見えるが、そうではないとのこと。通常テープインからテープアウトまではおおむね4~5四半期かかるとの説明であった

このうちテープイン~テープアウトは12~15ヵ月ほどかかるため、要するにディフィニションからテープインまでがものすごく迅速だったことになる。バリデーション、つまり検証にはおおむね1年を要しており、逆算するとディフィニションからテープインまでの期間が猛烈に短かったことになる。

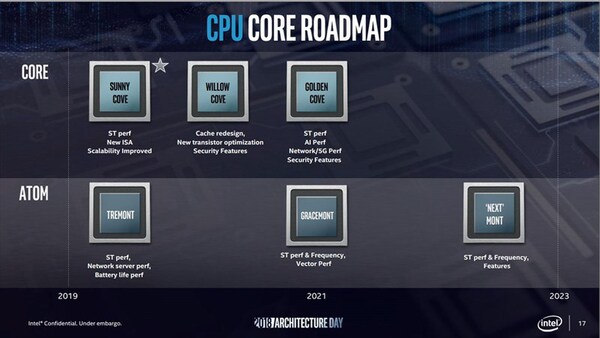

理由の1つは、すでにCPUコアやGPUコアのIPは完成していた、ということもあるのだろう。P-CoreはGolden Coveであるが、このコアの名前そのものは2018年のArchitecture Dayですでに名前が出ている。

ということは、この時点でコアそのものが完成していたわけではないにせよ、ある程度基本設計は終わっていると考えていいだろう。つまり前述のAlder Lake開発サイクルの画像にあるT-30mという時点でコアの論理設計はほぼ終わっており、比較的早く物理設計に入ることが可能だったと思われる。

これはE-Coreの方も同じで、Gracemontコアそのままだから、これも論理設計は容易だっただろう。GPUも基本同じであり、まったく新規だったのはDDR5のメモリーコントローラーくらいのものであろう。つまりディフィニションのステージは、単にこうした「すでに存在するIP」をどう組み合わせるかのみだったからこそ迅速に構築できたという話で、おそらくGolden Coveコアの検討開始時期から数えれば4年以上を要しているものと思われる。

この連載の記事

-

第863回

PC

銅配線はなぜ限界なのか? ルテニウムへの移行で変わる半導体製造の常識と課題 -

第862回

PC

「ビル100階建て相当」の超難工事! DRAM微細化が限界を超え前人未到の垂直化へ突入 -

第861回

PC

INT4量子化+高度な電圧管理で消費電力60%削減かつ90%性能アップ! Snapdragon X2 Eliteの最先端技術を解説 -

第860回

PC

NVIDIAのVeraとRubinはPCIe Gen6対応、176スレッドの新アーキテクチャー搭載! 最高クラスの性能でAI開発を革新 -

第859回

デジタル

組み込み向けのAMD Ryzen AI Embedded P100シリーズはZen 5を最大6コア搭載で、最大50TOPSのNPU性能を実現 -

第858回

デジタル

CES 2026で実機を披露! AMDが発表した最先端AIラックHeliosの最新仕様を独自解説 -

第857回

PC

FinFETを超えるGAA構造の威力! Samsung推進のMBCFETが実現する高性能チップの未来 -

第856回

PC

Rubin Ultra搭載Kyber Rackが放つ100PFlops級ハイスペック性能と3600GB/s超NVLink接続の秘密を解析 -

第855回

PC

配線太さがジュース缶並み!? 800V DC供給で電力損失7~10%削減を可能にする次世代データセンターラック技術 -

第854回

PC

巨大ラジエーターで熱管理! NVIDIA GB200/300搭載NVL72ラックがもたらす次世代AIインフラの全貌 -

第853回

PC

7つのカメラと高度な6DOF・Depthセンサー搭載、Meta Orionが切り開く没入感抜群の新ARスマートグラス技術 - この連載の一覧へ