前回はZen 4の内部構造の説明だったので、今回はRaptor Lakeの内部構造を説明したい。ちなみに実際の性能云々については今回は触れない(というか筆者もまだ試していない)。このあたりはKTU氏による渾身のレポートが近日中に上がると思うので、そちらをご期待いただきたい。

イスラエルで行なわれたインテルのTech Tour

さて、まず最初にRaptor Lakeの開発体制の話をしよう。9月にIntel Tech Tourなるものがイスラエルで敢行され、今回の情報はこのTech Tourで得たものがメインとなるわけだが、そもそもなぜイスラエルで? というとRaptor Lakeの開発そのものがIDC(Israel Development Center)で行なわれたためであった。

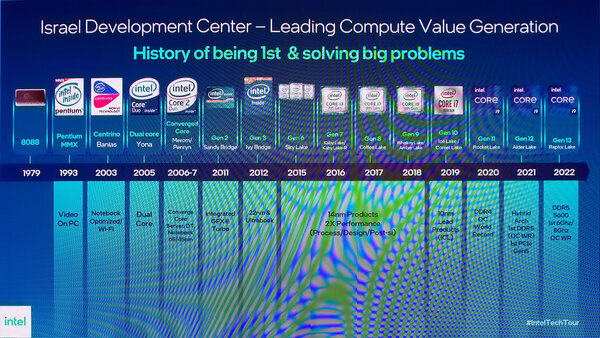

下の画像が、そのIDCが設計を手掛けたプロセッサーの一覧である。2007年あたりまで、つまりPentium 4とPentium Mが並行して設計されていた時代は、Pentium 4系をオレゴン、Pentium M系をイスラエルがそれぞれ手掛けていたのだが、その後開発は別の分け方になったらしい。

ここに掲載されていない製品で言えば、下表がオレゴンの担当になっている。

| 上の画像に掲載されていないオレゴン担当のプロセッサー | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 年号 | プロセッサー | |||||

| 2008 | Bloomfield/Lynnfield(初代Core i) | |||||

| 2010 | Clarkdale(初代Core i) | |||||

| 2013 | Haswell(Gen 4) | |||||

| 2015 | Broadwell(Gen 5) | |||||

| 2017 | Cannon Lake(Gen 8) | |||||

| 2020 | Lakefield(Gen 10) | |||||

| 2021 | Tiger Lake(Gen 11) | |||||

この一覧を見ると、Bloomfield/Lynnfieldは初のメモリー統合、ClarkdaleはGPU統合(に失敗)、Broadwellは初の14nm、Cannon Lakeは初の10nm、Lakefieldは初のFoveros採用、Tiger Lakeは初の10nm SuperFinといった具合に、プロセスあるいは製造技術で新しい要素を取り込んだケースがオレゴンになりやすい(Haswellは謎だが)。

考えてみるとこれはリーズナブルである。インテルの場合、先端プロセス開発はオレゴンのD1Xのみで行なわれ、そこで製造技術を確立した上で各Fabにその技術を“Copy Exactly(完璧な複製)”の方式で移転する。

オレゴンで開発されていた製品は、いずれも最先端のプロセスや製造技術を使うものばかりであり、つまり製品の開発中にまだプロセスも開発中(量産技術の確立中)ということになる。

こうした場合、CPUの開発拠点とプロセスの開発拠点は物理的に接近している方がなにかと便利である。イスラエルからわざわざオレゴンまで連絡する(あるいはその逆)のは、どうしても連携に支障が出やすいからだ。

インテルのTick-Tockモデル(プロセスの開発とアーキテクチャーの開発を交互に行なう)で言えば、Tickをオレゴン、Tockをイスラエルが担うようなイメージであるが、実際には新アーキテクチャーと新プロセスを同時に投入するような例も多く、「いやもうTick-Tockモデルはやってないから」(VP&GM, Core and Client Development GroupのRan Berenson氏)ということで、新プロセスが「あまり」絡まないものがイスラエルチームの担当という感じである。

もっともIvyBridgeみたいな例外もあるし、今回のRaptor Lakeも厳密に言えばIntel 7ではない(説明会では「Intel 7+というかIntel 6というか、少なくともAlder LakeのIntel 7と同じではない」という説明だったが、公式にはIntel 7として扱うらしい)ので、このあたりの区分けはわりと曖昧らしいが。

この連載の記事

-

第781回

PC

Lunar LakeのGPU動作周波数はおよそ1.65GHz インテル CPUロードマップ -

第780回

PC

Lunar Lakeに搭載される正体不明のメモリーサイドキャッシュ インテル CPUロードマップ -

第779回

PC

Lunar LakeではEコアの「Skymont」でもAI処理を実行するようになった インテル CPUロードマップ -

第778回

PC

Lunar LakeではPコアのハイパースレッディングを廃止 インテル CPUロードマップ -

第777回

PC

Lunar Lakeはウェハー1枚からMeteor Lakeの半分しか取れない インテル CPUロードマップ -

第776回

PC

COMPUTEXで判明したZen 5以降のプロセッサー戦略 AMD CPU/GPUロードマップ -

第775回

PC

安定した転送速度を確保できたSCSI 消え去ったI/F史 -

第774回

PC

日本の半導体メーカーが開発協力に名乗りを上げた次世代Esperanto ET-SoC AIプロセッサーの昨今 -

第773回

PC

Sound Blasterが普及に大きく貢献したGame Port 消え去ったI/F史 -

第772回

PC

スーパーコンピューターの系譜 本格稼働で大きく性能を伸ばしたAuroraだが世界一には届かなかった -

第771回

PC

277もの特許を使用して標準化した高速シリアルバスIEEE 1394 消え去ったI/F史 - この連載の一覧へ