前回、AMDの3D V-Cacheを搭載したRyzen 7 5800X3Dの詳細を説明したが、同じダイを利用するMilan-XベースのEPYCが3製品、米国時間の3月21日に発売になった。

また翌3月22日には、Radeon Instinct MI210も発売になっている。簡単な説明はすでにそれぞれの記事であるが、もう少し踏み込んで解説していこう。

Milan-XベースのEPYCを発表

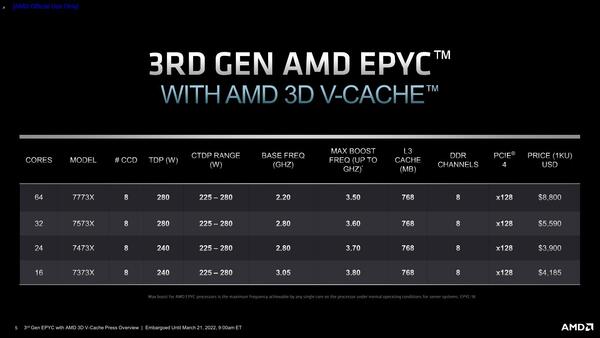

まずMilan-Xについて。Milan-Xそのものの説明は昨年11月の連載642回で書いた通りだ。問題はSKUであるが、どうも3D V-Cacheを搭載した製品は末尾にXが付くことになったようだ。

既存の第3世代EPYCのSKUもまとめて示すと下表のようになる。

| 第3世代EPYCのSKU | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| モデルナンバー | コア数 | スレッド数 | 周波数 | 3次キャッシュ(MB) | TDP(W) | 価格 | |

| Base | Boost | ||||||

| 7773X | 64 | 128 | 2.20GHz | 3.50 GHz | 768 | 280W | $8,800 |

| 7763 | 2.45GHz | 3.50 GHz | 256 | $7,890 | |||

| 7713 | 2.00GHz | 3.68 GHz | 225W | $7,060 | |||

| 7713P | 2.00GHz | 3.68 GHz | $5,010 | ||||

| 7663 | 56 | 112 | 2.00GHz | 3.50 GHz | 256 | 240W | $6,366 |

| 7643 | 48 | 96 | 2.30GHz | 3.60 GHz | 256 | 225W | $4,995 |

| 7573X | 32 | 64 | 2.80GHz | 3.60 GHz | 768 | 280W | $5,590 |

| 75F3 | 2.95GHz | 4.00 GHz | 256 | $4,860 | |||

| 7543 | 2.80GHz | 3.70 GHz | 225W | $3,761 | |||

| 7543P | 2.80GHz | 3.70 GHz | $2,730 | ||||

| 7513 | 2.60GHz | 3.65 GHz | 128 | 200W | $2,840 | ||

| 7453 | 28 | 56 | 2.75GHz | 3.45 GHz | 64 | 225W | $1,570 |

| 7473X | 24 | 48 | 2.80GHz | 3.70 GHz | 768 | 240W | $3,900 |

| 74F3 | 3.20GHz | 4.00GHz | 256 | $2,900 | |||

| 7443 | 2.85GHz | 4.00 GHz | 128 | 200W | $2,010 | ||

| 7443P | 2.85GHz | 4.00 GHz | $1,337 | ||||

| 7413 | 2.65GHz | 3.60 GHz | 180W | $1,825 | |||

| 7373X | 16 | 32 | 3.05GHz | 3.80 GHz | 768 | 240W | $4,185 |

| 73F3 | 3.50GHz | 4.00 GHz | 256 | $3,521 | |||

| 7343 | 3.20GHz | 3.90 GHz | 128 | 190W | $1,565 | ||

| 7313 | 3.00GHz | 3.70 GHz | 155W | $1,083 | |||

| 7313P | 3.00GHz | 3.70 GHz | $913 | ||||

| 72F3 | 8 | 16 | 3.70GHz | 4.10 GHz | 256 | 180W | $2,468 |

価格については1KU(1000個発注時)のもので、今回の4製品以外は昨年3月15日に発表された際の価格そのままだが、この後価格を変更したという話は聞かないので、おそらくそのままである。

これを改めてみてみると、今回の4製品は、既存のFモデル(75F3/74F3/73F3)およびトップエンド(7763)の上位品という扱いになっている。実際、コア数とTDPは同じであり、その意味では差は3D V-Cacheの有無ということになる。そこで、3D V-Cacheあり(型番末尾X)となしをもう少し仔細に比較すると、以下の事実が浮かび上がる。

- 動作周波数がベース/ブーストともに下がっている

- 価格はおおむね1000ドル(16コアの7373Xのみ600ドル)程度上乗せになっている

まず動作周波数だが、これは150~450MHzと、それなりに大きく減らされている。特にコア数が少ない分動作周波数の高めな7373Xは、73F3と比べてベースクロックが450MHz落ちているというのは象徴的である。またブーストクロックも4GHzに行かない(一番高い7373Xでも3.8GHz)というあたりは、連載659回の後半で説明したように、3D V-Cacheを実装すると発熱にともなうダイの変形がバカにならず、これを抑えるために多少動作周波数を低めに抑えざるを得ない、という筆者の仮説がここでもキレイにあてはまっているように思える。

トータルのTDPは280Wで、ダイあたりで言えば30Wかそこら(IODの消費電力も280Wには含まれるから)だと思うが、コンシューマー向けのRyzen 7 5800X3Dはピーク時はともかく普段はずっと負荷が低いし、ピーク状態で連続稼働する時間もそれほど長くない。

対してEPYCの場合、それこそ365日/24時間で稼働を続けるわけで、しかも負荷そのものも(100%ロードになるかどうか、はともかく)ずっと高めであることが予想される。

この状態で保証期間中(OEMからシステムで導入した場合は、そのOEMメーカーの規定によるが、AMDからリテールパッケージを購入した場合は3年間)の動作を確実にするためには、多少なりとも動作周波数を下げざるを得ない、というのが実情なのだろう。

もっともこの程度の動作周波数の低下は、3次キャッシュを64MB追加したことに起因する性能向上で十分カバーしてお釣りが来ると考えられる。事実ベンチマークではそういう結果が出ているわけで、もともとオーバークロック動作を考慮する必要がないEPYCにはこれでかまわないということだろう。

そう考えると、そもそもRyzenの方も、ハイエンドのRyzen 9 5950Xではなく1ダイのRyzen 7 5800Xの方に3D V-Cacheモデルを追加した理由がもう1つ見えてくる。

最初は単純に、3D V-Cacheモデルはそれほど数量が用意できないので、2ダイのRyzen 9では厳しいからではないかと推察したのだが(そしてこれはこれで実際にありそうな話である)、もう1つRyzen 9 5950Xでは最大ブーストクロックが4.9GHzとかなり高めであり、これを4.5GHz(Ryzen 7 5800X3Dの最大)まで引き下げると差が大きくなりすぎてしまう。Ryzen 7 5800Xなら最大ブーストクロックが4.7GHzだから、200MHzほどの引き下げで済む、というのもありそうな理由である。

この連載の記事

-

第864回

PC

なぜAMDはチップレットで勝利したのか? 2万ドルのウェハーから逆算する経済的合理性 -

第863回

PC

銅配線はなぜ限界なのか? ルテニウムへの移行で変わる半導体製造の常識と課題 -

第862回

PC

「ビル100階建て相当」の超難工事! DRAM微細化が限界を超え前人未到の垂直化へ突入 -

第861回

PC

INT4量子化+高度な電圧管理で消費電力60%削減かつ90%性能アップ! Snapdragon X2 Eliteの最先端技術を解説 -

第860回

PC

NVIDIAのVeraとRubinはPCIe Gen6対応、176スレッドの新アーキテクチャー搭載! 最高クラスの性能でAI開発を革新 -

第859回

デジタル

組み込み向けのAMD Ryzen AI Embedded P100シリーズはZen 5を最大6コア搭載で、最大50TOPSのNPU性能を実現 -

第858回

デジタル

CES 2026で実機を披露! AMDが発表した最先端AIラックHeliosの最新仕様を独自解説 -

第857回

PC

FinFETを超えるGAA構造の威力! Samsung推進のMBCFETが実現する高性能チップの未来 -

第856回

PC

Rubin Ultra搭載Kyber Rackが放つ100PFlops級ハイスペック性能と3600GB/s超NVLink接続の秘密を解析 -

第855回

PC

配線太さがジュース缶並み!? 800V DC供給で電力損失7~10%削減を可能にする次世代データセンターラック技術 -

第854回

PC

巨大ラジエーターで熱管理! NVIDIA GB200/300搭載NVL72ラックがもたらす次世代AIインフラの全貌 - この連載の一覧へ