2022年1月、AMDはCES 2022に連動してYouTube上でさまざまな発表を行なった。3D V-Cacheを搭載した「Ryzen 7 5800X3D」や「Radeon RX 6500 XT」などの新製品について語られた(速報記事:https://ascii.jp/elem/000/004/079/4079438/)が、最も多くのプレゼン時間を割いていたのはモバイル向けRyzen、すなわち「Ryzen 6000」の話題だった。

インテルはAlder Lakeベースの新モバイルCPUをAMDに先んじて投入しようとしているが、対するAMDもZen 3+アーキテクチャー、DDR5メモリー、RDNA 2世代の内蔵GPUなど新要素が山のように詰まったモバイルCPUで対抗しようとしている。

これに関して、AMDは先日プレス向けにオンラインブリーフィングを行ない、Ryzen 6000シリーズのさまざまな側面について解説した。アーキテクチャーやシリコンのディープな側面については大原氏(https://ascii.jp/serialarticles/420986/)にお任せするとして、新たに判明したポイントを中心に解説していきたい。

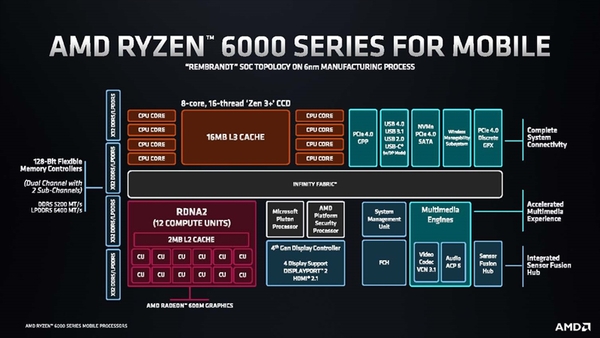

AMDの資料より抜粋。Ryzen 6000シリーズは最新の6nmプロセスで製造され、より効率を高めたZen 3+アーキテクチャー、さらに内蔵GPUにRDNA 2世代のものを採用。チップセットも含たプラットフォームデザインも刷新する

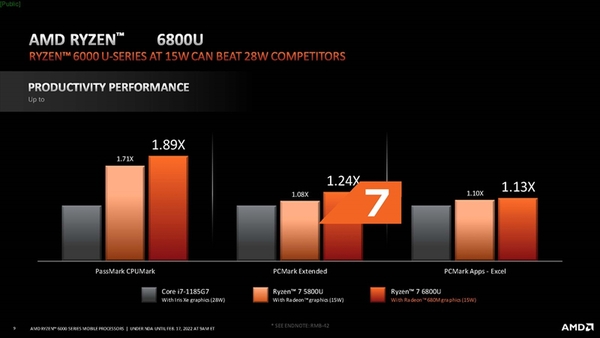

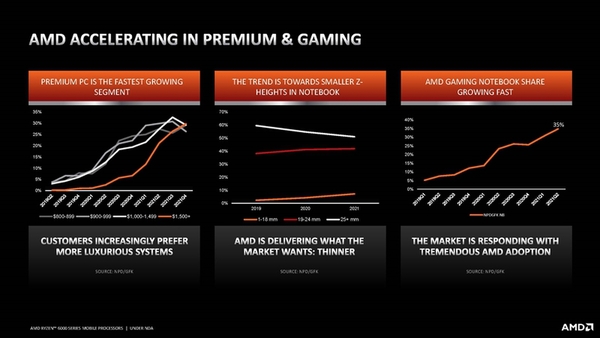

ノートPC需要の高まりの中で特に伸び率が良いのが高付加価値の高いプレミアムクラスのノートPCであり、その中でも薄型ノートPC(中央グラフ)需要が伸びている。特にゲーミングノートPCはここ3年で急激に市場を拡大している。薄型プレミアムゲーミングノートPC、これがRyzen 6000シリーズの狙うターゲットだ

Ryzen 6000シリーズ(開発コードは“Rembrandt”)のブロック図。Infinity FabricにCPUコアやGPUなどの要素がぶら下がる構造はRyzen 5000Gシリーズと同じだが、要素の中身がより新しいものになっている。また、新しいセキュリティー要素としてMicrosoftのセキュリティープロセッサー「Pluton」も組み込まれている

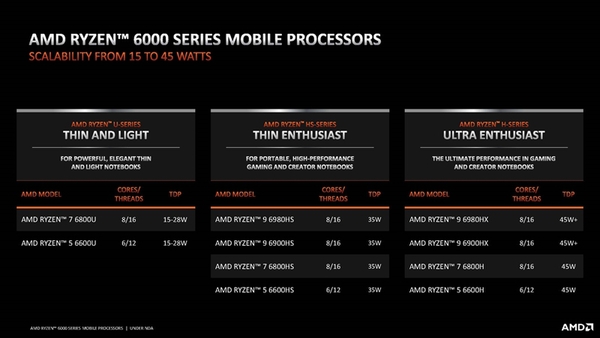

Ryzen 6000シリーズは全部で10モデルの投入が予定されている。薄型軽量ノートPC向けモデルは型番末尾が「U」、主力となる薄型高性能ノートPC向けモデルは「HS」、パワー重視のノートPC向けには「H」ないし「HX」が付く

Zen 3+が狙うのは「ワットパフォーマンス」

「密度パフォーマンス」の極大化

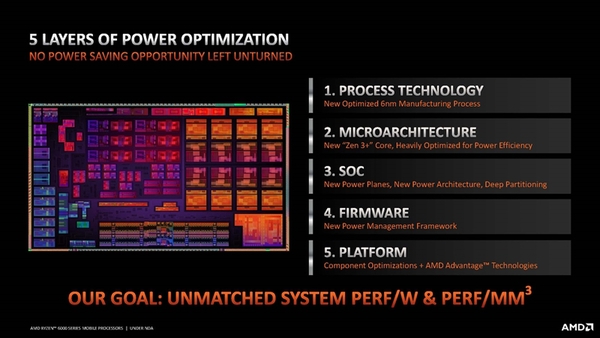

Ryzen 6000シリーズで使われていたZen 3+アーキテクチャーの目指すものは何かといえば、「ワットパフォーマンス(perf/W)」「密度パフォーマンス(perf/㎣)」だ。前者は文字通りワット当たりのパフォーマンスであり、後者は搭載されたノートPCの容積あたりのパフォーマンス(ゆえに密度)を示している。つまるところ薄型軽量かつ長時間のバッテリー動作を確保しつつ、性能も最高のバランスで両立させようというのがZen 3+の狙いになる。

つまりZen 3+の「+」はパワーマネジメントをこれまで以上に強化し、より少ない消費電力でより多くの仕事をさせるための「+」ということになる。

この目標を達成するためにAMDはプロセスのシュリンクのみならず、回路設計やファームウェア、さらに薄型軽量ゲーミングノートPCのプラットフォームデザインそのもの(いわゆる「AMD Advantage」)まで見直しているという。何かを進化させる場合はそれ以外はあまり変えないというのが手堅く進めるやり方だが、AMDは5つの要素(下図)を全て見直している。

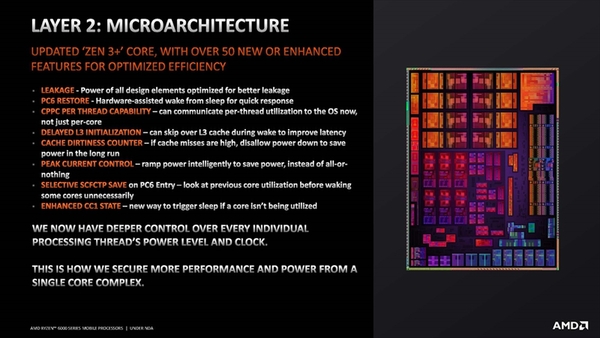

Ryzen 6000シリーズの設計においては、コア設計だけで50以上の機能を新設または強化することで電力効率の最大化を図っている。半導体設計について回るリーク電流の抑制を盛り込みつつ、いかに通常状態から深いCステートを行き来するか、そしてその時にどういう実装や機能が有用かについてリソースが割かれている。

たとえばZen 3+ではパッケージC6ステート(PC6)からの復帰にハードウェアのアシストを加えることで、アシストなしの状態よりも4倍高速に復帰させる仕組みを設けている。このステート遷移はミリ秒から10数ミリ秒と非常に短いため、CPUが処理から解放されたら即座に深い省電力ステートへ遷移し、必要があれば即座に通常状態に戻ることが可能になる。Edgeでページをスクロールして止め、内容を読んでからスクロールするような作業でもより深い省電力ステートで運用可能になるのだ。

Zen 3+で最も注目すべき特徴は、実行されるスレッド単位での消費電力やクロック制御も可能にした点にある。Alder Lakeでは優先度の低い処理をワットパフォーマンスに優れるEコアに割り当てることでワットパフォーマンスを稼ぎPコアを重要な処理に割り当てるという仕組みを採用しているが、Ryzen 6000シリーズでは同じコアでも処理するスレッドの内容によっては電力やクロックを制限してワットパフォーマンスを極大化できる、ことになる。

CES 2022の発表でAMDは「ライバルはPコアとEコアの2種類のコアを使い分けているが、我々のRyzen 6000シリーズは1種類のコアで済む」的な意味の発表をしたが、これはこのスレッド単位の電力・クロック調整の存在を示唆していたようだ。

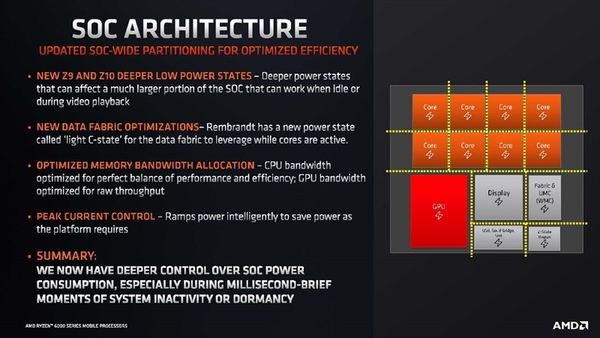

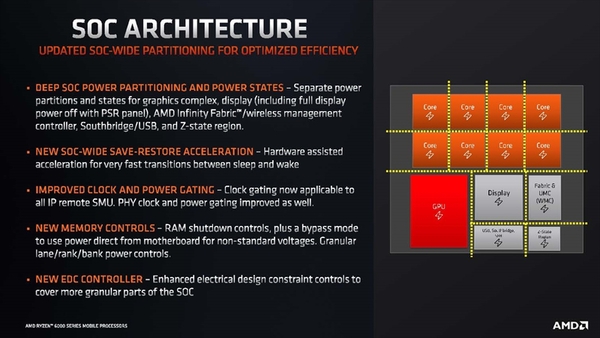

このRyzen 6000シリーズを構成するさまざまな機能ブロック(各CPUコア、GPUコア、ディスプレーコントローラー、Infinity Fabric、USBなど)はブロックごとに電力を制御でき、不要な機能は積極的に電力を落として消費電力を抑制する。CPUのコアと同様にこれらの機能ブロックもハードウェアのアシストにより素早く休止状態と稼働状態を遷移できる。

右の図における黄色い点線はZen 3+ダイにおける電力制御のブロックというべきもの。必要な時に必要な回路だけ起こすことで余分な消費電力を抑制する。もちろんこの制御は従来よりも粒度が高く、かつハードウェアのアシストにより高速に実行できる

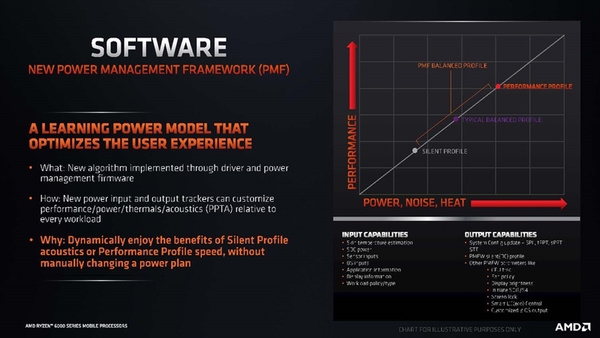

Zen 3+ではシステムの“電源プラン”もよりインテリジェントなものになる。これまでのノートPCの場合、ゲームや動画編集などの作業をする際は電源プランを“高パフォーマンス”に変え(バランス設定のまま、という人も多いだろうが)、一方で長時間YouTubeで動画を見たいだけの時は“省電力”に変えるとよい、というノウハウがある。Zen 3+ではCPUの負荷やアプリの情報、ノートPCやダイの温度等から、ユーザーがどういった性能を求めているかを判断する。

Zen 3+の新しいパワーマネジメントフレームワーク(PMF)はこれらの情報から最適なCPUクロックやファン回転数制御、ディスプレー輝度などを導き出す。従来3段階(省電力バランス/高パフォーマンス)しかなかった電源プランを「PMFバランス(実際の製品でこう呼ばれるかは不明だが)」にするだけで良くなる、とAMDは主張している。