現場と風土を変えたLINE WORKSやDigital Innovation Lab

あまたあるデジタル施策のうち、MR(Medical Representatives)の生産性向上のために用いられているのがLINE WORKSだ。製薬会社の営業担当であるMRは、コロナ禍において医療情報を伝達すべき医師に対面で会いづらい状況が続いている。一方で、オンラインツールの利用が一般的となったこともあり、メールや電話以外の新しいコミュニケーション手段が求められるようになった。このため、MRを中心に、医療関係者とのコミュニケーションを担う約2400人の社員に導入されたのがLINE WORKSだ。

ビジネス向けのLINE WORKSは、医師の持つLINEとつながるという特徴を持つ。「普段からLINEを使っている先生が多いので、LINE WORKSであればスムーズな導入が可能だろうと考えました」(中西氏)。また、LINEには既読の機能があるため、相手先の医師がきちんと読んでいるかが確認できるというのもメリットだという。医薬品の情報やセミナーの案内のほか、医師からの問い合わせにも迅速に対応できるようになったという。

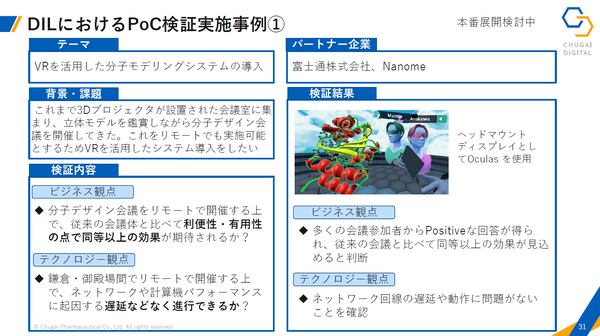

このほか、社内のさまざまな課題をデジタルで解決するためのアイデアを募る「Digital Innovation Lab」という取り組みが面白い。これはおもに社内のカルチャーを変えるための施策で、外部のパートナーも巻き込んで、すでに3回実施しているが、累計350件以上の案件が集まり、いくつかは実際に予算をつけてプロジェクト化している。3Dビジュアル化されたタンパク質構造を異なる研究所からヘッドマウントディスプレイ(HMD)で共有する、さまざまなウェアラブルデバイス活用のための共通基盤を構築する、乳がん後のリンパ浮腫を早期に検知するためのアプリを作るなど、現場で役立つアイデアがどんどん出てきている。

担当の関沢氏は、「僕らが『デジタルの時代は失敗してもいいんですよ』『試行錯誤してみてはどうですか』と言っていても、やっぱり現場は実感が沸かないんですよね。自分たちで体験してもらうことが、なにより自分ごと化につながってくるので、新しいチャレンジでたくさん失敗してもらい、かつその体験をポジティブな方向に考えてもらうためにDigital Innovation Labを進めています」と語る。

個別化医療やサービス化へ進む2030年の未来像

DXの進捗について聞くと、中西氏は、「始めて2年が経ちますが、想像以上に早く立ち上がっています」とコメント。関沢氏も、「3年前は『デジタルってなに?』という感じでしたが、最近は社員の目の色が変わってきています。あらゆる部門でデジタルをどう活用しようか考えるようになっています」と手応えを感じている。今後はスモールサクセスを重ね、投資に対してより成果を出すフェーズに進んでいきたいという。

中外製薬が2030年に描く未来像はなかなか刺激的だ。たとえば薬は、集団ではなく、特定の個人に対してパーソナライズされたものが提供される。「特にがん治療においては個別化医療の考え方が進んでおり、一昔前は同じがん種の患者さん全員に対して同じ治療を提供していましたが、最近はある治療が効きそうな集団を特定し、治療ができるようになってきています。将来的には、個々人に寄り添った革新的な医薬品やサービスの提供ができるようになりたいと思っています」と中西氏は語る。

将来的には薬による治療だけではなく、診断や予防まで見据えた革新的なサービスを実現することで、患者の健康に貢献していきたいという。「AIを使えば、病気の発現の予想や予防が可能になるから、薬は要らなくなるという議論も以前はあったのですが、少なくとも2030年の時点では実現していないのではないかと考えています。しかし、それ以降はわかりません。現在掲げているデジタル戦略を推進することは、中外の既存の強みをさらに強くしていくだけではなく、将来の環境変化への備えにもなると考えています」と中西氏は語る。将来的には製薬会社の枠を超え、デジタルを活用し、ヘルスケア産業のトップイノベーターへと成長していくのが同社のビジョンだ。