グーグルは、スマートスピーカーやスマートディスプレーなど、IoT機器が含まれるGoogle Nestシリーズの新製品として、「Google Nest Doorbell」「Google Nest Cam」の2製品の国内販売を発表した。Google Nest Camは屋内屋外の両方で使えるバッテリー式と屋内用の電源アダプター式の2種類があるが、このバッテリー式とGoogle Nest Doorbellは8月26日に発売する(電源アダプター式は数ヵ月以内の発売予定)。

海外では2015年に販売開始していたセキュリティーカメラが

ついに日本市場にも上陸 サブスクリプションサービスも

海外では2015年から提供されているグーグルのセキュリティーカメラだが、国内では初めてのリリースとなる。また、2020年からはこれらの機器をスマホやスマートディスプレーなどと合わせて、統合的に管理できる「Google Nest Aware」というサブスクリプションサービスが海外では展開されているが、今回このGoogle Nest Awareも合わせて開始される。

国内に導入するにあたっては、日本のユーザーがこうしたセキュリティー製品に何を求めているかを調査したという。具体的には「部屋で何が起きているか確認したい。家族やペットの状況を知りたい」「高い機能性と信頼性」「さまざまなシーンで活用できる機能性とデザイン。また、あまり複雑なことをしたくない」といった要素がピックアップされた。

そこでキーバリューとして、「スマート」「多様な使い方」「高い信頼性」「プライバシーとセキュリティー」を設定し、これに見合う製品として両製品が導入された形だ。

人物や動物、車両などを自動認識して、スマホに通知

その際の検出はデバイス側の機械学習でプライバシー確保

まずは、Google Nest Doorbell(2万3900円)。これは自宅の入口に設置し、ネットワーク経由で訪問者の映像を確認できる「スマートドアベル」と呼ばれるような製品。バッテリー駆動だが、基本的には設置用のバックプレートをクギで打ち付けて固定するので一軒家での利用が前提と言える。

Google Nest Cam(バッテリー式:2万3900円、電源アダプター式:1万2300円)は、バッテリー式を屋外に設置する場合は固定が当然必要だが、屋内ではアクセサリーとの組み合わせで卓上などにも設置できる。

両機器とも、人や動物、車両などを自動で認識し(Google Nest Doorbellは荷物も)、重要なイベント(アクティビティ)があったときにのみ、映像を録画するとともに、自分のスマホやスマートディスプレーに即座に通知を送信する(24時間のライブビューのほか、Google Nest Camでは後述のNest Awareとの連携で過去10日間の連続動画履歴の保存も可能)。また、カメラが誰を認識すべきか、ユーザーが設定・管理する機能なども用意されている。

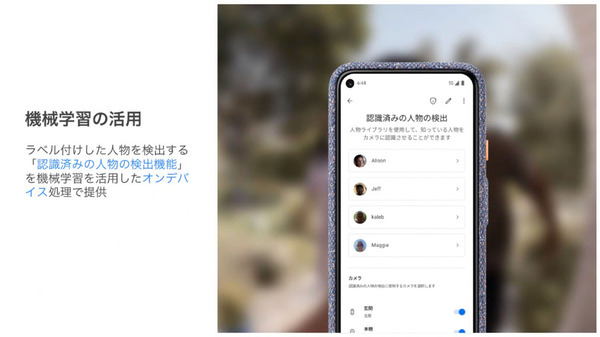

この検出機能においては、クラウド上での処理に頼るのではなく、機械学習に特化したチップを搭載し、デバイス内で処理することでセキュリティーの確保や、より正確な認識を可能にしているのも両製品の大きな特長と言える。また、グーグルではUnityと連携し、4000万枚以上の画像でトレーニングを重ね、より高い精度の認識を実現しているという。

具体的には人、動物、車両、荷物だけでなく、犬や猫といった細分化した分類を内部的に処理しているほか、FPN(Feature Pyramid Net)と呼ばれる物体検出モデルの活用で距離を分析するなど、ソフトウェアの強味も活かしているのがグーグル製品らしい部分と言えるだろう。

Nest Awareへの加入でアクティビティの履歴確認が長くなる

人物の検出機能や最大10日間の動画の保存も

デバイスの管理は、スマホの「Google Home」アプリや「Google Nest Hub」シリーズから可能。前述のGoogle Nest Awareに加入しなくても過去3時間のアクティビティの履歴確認や通知などが可能だが、年6300円(月630円)の基本プランで認識済みの人物の検出機能や過去30日の履歴確認が、年1万2600円(月1260円)の「Plus」で、過去60日の履歴確認や過去10日の連続動画履歴が可能になる。

そのほかハードウェアの特長としては、Google Nest Doorbellは145度の画角を持つ広角カメラにより、来訪者の全身や20cmの近さの荷物の確認が可能。Google Nest Camは画角は135度で最大でフルHD/30fpsの動画撮影に対応する。ともにHDRやナイトビジョン機能により、昼間でも夜中でもハッキリと映し出すことができる。

こうした最新スマートデバイスに興味を関心を持つのは、主に都市部の賃貸住宅に住むユーザーというイメージが強いが、日本の中でもさまざまなユーザーやマーケットが存在しており、まずはオンラインでの販売を中心にして、先進的なユーザーを取り込み、その反応を見た上で、オフラインでの展開も検討していきたいとしている。