Watson/アナリティクスの事業部を統合、ビジネスAIの本格展開を目指す企業を支援

日本IBMが「データとAI」の事業部を設立、戦略や製品を説明

2019年05月15日 07時00分更新

日本IBMは2019年5月14日、IBMクラウド事業本部に設立された「IBM Data & AI事業部」の事業戦略に関する記者説明会を開催した。同事業部門はこれまでのWatson事業部とアナリティクス事業部を統合したもので、顧客ビジネスにおけるデータとAIの本格運用を支援するソリューションを展開していく。

説明会では新たにIBM Data & AI事業部長に就任した黒川亮氏、これまで顧客企業のWatson導入プロジェクトを多く支援してきたIBM Data & AIテクニカルセールス部長の田中孝氏が出席し、新事業部門設立の経緯やAI活用をめぐる国内企業動向と課題、「IBM Cloud Private for Data(ICP for Data)」「IBM Db2」などの製品における取り組みなどを説明した。

ビジネスAIが本格運用に入り、データ統合やカタログ化、AIの運用監視などが課題に

黒川氏はまず、国内企業における過去数年間のAI活用の取り組みがどう変遷してきたのかを振り返った。

日本語対応Watsonの提供がスタートした2016年には、企業内の部門単位でPOC(実証実験)のためのAIプロジェクトが始まった。その動きは翌2017年にかけて加速したが、POCの結果、「AIを使わずとも既存技術で置き換えられる」「プロジェクトで課題が見つかり、大きく育てる(展開を拡大する)ことができなかった」などの理由から本番展開を断念する企業と、部門レベルのAI活用が業務課題にフィットしたため全社展開へスケールを拡大していく企業とに二分された。これが2018年までの動きだ。

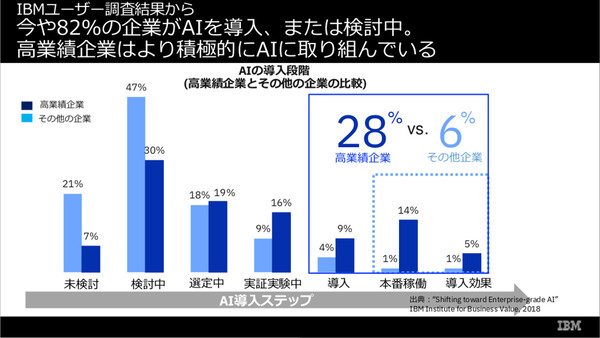

そして今年2019年は「AIを運用するための技術が入口にさしかかってきた」ことなどから、企業においてビジネスAIが「本格運用に入る」年になると黒川氏は述べる。ちなみにIDC Japanの予測によると、国内コグニティブ/AIシステム市場は今後も大きく成長を続け、20201年末におよそ2900億円規模に達する。またIBMのユーザー企業調査(2018年)によると、82%の企業がすでにAIのビジネス活用を検討/導入しているという。

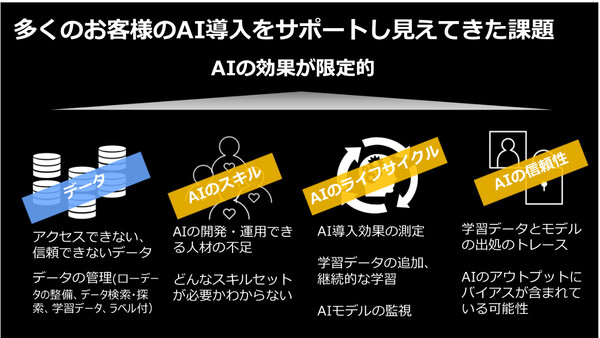

これまで多数のAI導入顧客をサポートしてきた実績から、黒川氏は課題とポイントとして「データこそ重要」「AI活用に求められるスキル」「AIを改善していくライフサイクル」「AIの信頼性/説明性」という4点を挙げた。

「特に日本企業においては『AIが下した判断を説明しきれるのか』という点への関心が高い。AIプロジェクトは完了したものの、学習データに偏りがなかったか、判断理由を顧客に説明できるかといった観点から、世に問う(製品化/サービス化する)ことはできないと判断して取り組みを見直されたお客様もいる」「たとえば製品出荷時の検品にAIを適用する場合に、AIによる判断が『安全基準に適合している』と説明できるかということ」(黒川氏)

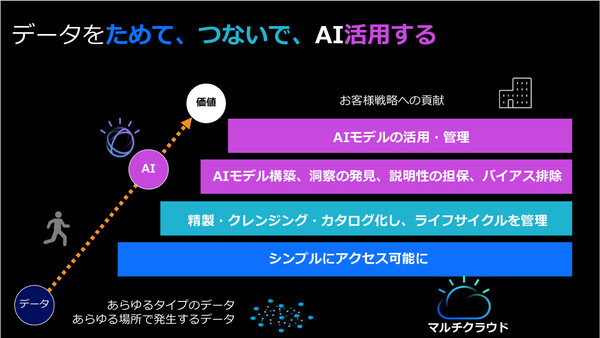

またデータに関しては、ユーザー企業への調査から、すぐにAI活用できる“AI Ready”な状態のデータは30%以下しかないことがわかっており、データの統合やクレンジングといった下準備に「9割の時間と労力を費やしている」現状が大きな課題だと指摘した。IBMでは従来から、AIの本格活用に至るまでのステップを「AIのはしご(AI Ladder)」と表現し、「データをためる」「データをつなぐ」準備段階を経なければAI活用はできないと訴えている。

IBM Data&AI事業部門ではテクノロジーと製品、人材育成プログラムの提供を通じて、上述した顧客課題の解消を支援していく方針だ。黒川氏は、データ&AIの統合プラットフォームであるICP for Data、IBM Cloudだけでなく他社クラウドやプライベートクラウドでもWatsonサービスを実行できるようにする“Watson Anywhere”、データとAIの活用スキルを備えた人材育成支援プログラムといった取り組みを紹介した。

ICP for Dataについて黒川氏は、データ統合/データカタログ/AI開発/AI管理など30以上の製品要素が統合されている同製品の導入目的は顧客の現状によりさまざまだが、特に導入顧客からの評価が高いのは「統合インタフェース」、さらに「データがカタログ化されていること」だと説明した。

単一の統合インタフェースは、スキルも専門領域も異なるデータサイエンティスト、アプリケーション開発者、業務専門家、ビジネスアナリストという社内の各主体が議論を進めるうえで「隣の人の考えをスムーズに理解でき、具体的なAI活用アイデアにつながる」利点がある。また社内のさまざまなシステムに、さまざまな形式で蓄積されているビジネスデータは、全体を把握することすら困難であり、それがカタログで一覧できることで活用も進むという。

データの仮想統合ができる「IBM Db2」、AIバイアスを監視する「Watson OpenScale」

続いて技術/製品面から説明を行った田中氏は、ビジネスでのAI活用をうながすためにData & AI事業部門として取り組む技術の方向性を「データ資産の最大限活用」「AIの本番運用」「AIのビジネス適用拡大」「AIモデルの学習効率化」の4つだとまとめ、それらに関連する製品を紹介した。

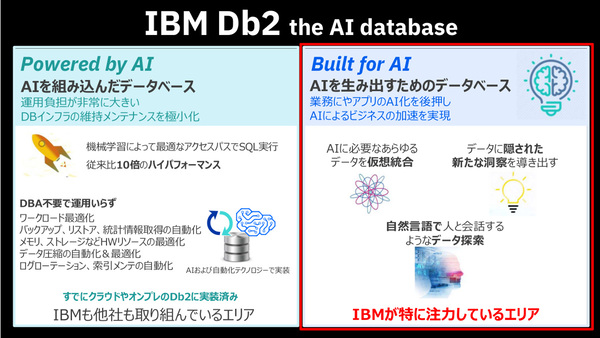

データ資産の活用については、パブリッククラウドも含め多くのシステム/データベースにデータが分散する「データのサイロ化」問題を指摘。そうしたデータを移動させることなく仮想的に統合することでAIモデル開発を容易にする「IBM Db2」の機能を紹介した。なおDb2では、データベースにあるデータの内容を“理解”してAI開発者にサジェストする機能なども備え、「AIを生み出すためのデータベース(Built for AI)」としてアピールしている。

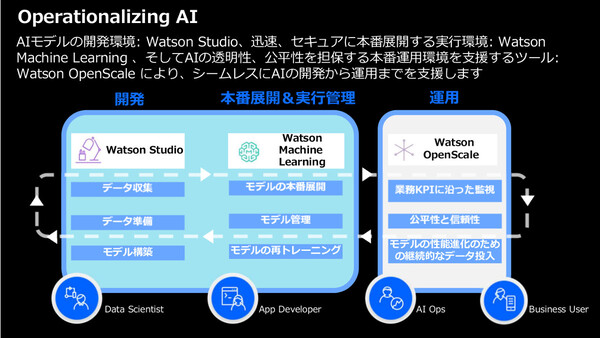

AIの本番運用を支える製品としては、今年のIBM THINKで披露された「Watson OpenScale」が紹介された。OpenScaleは、AIモデル開発のためのIDE(統合開発環境)である「Watson Studio」、モデルの本番展開や実行管理、再学習を支援する「Watson Machine Learning」と連携動作するツールで、Watsonやサードパーティ/オープンソースの機械学習フレームワークで開発されたAIモデル群を一元管理し、本番実行時の稼働状況をモニタリングする。

田中氏は特に、AIモデルのパフォーマンスやバイアス(判断の偏り)を、開発段階ではなく本番実行時において監視できる点が他社との差別化ポイントだと強調した。AIモデルは本番運用を続ける中で、学習データと本番データの傾向のずれから公平性が減衰していく(偏りが増大していく)ことがあり、OpenScaleはそうした事象を早期に検出できる。

AIモデルの学習効率化という課題に対しては「AIモデルの自動生成」技術を開発、実装している。具体的にはWatson Studioに「AutoAI」機能が、OpenScaleに「NeuNetS(ニューネッツ)」機能があり(いずれもベータ版)、AutoAIは構造化データを、NeuNetSは非構造化データ(画像、テキストデータ)を分析してモデルを自動生成するものだと説明した。

「IBMから一番強いメッセージとしてお伝えしたいのは、やはり『データ活用』だ。AI、AIと、AIのほうに注目が集まりがちだが、そのベースにあるのはデータである」「AIをスケールし、ビジネス活用につなげていくための鍵は大きく3つ。データとAIを活用する基盤(プラットフォーム)、分散したデータの統合とあらゆる環境で使えるAI、そしてそれらを使いこなせるスキルや人材の育成、これらの領域でIBMは積極的に支援していく」(田中氏)