2.5次元ミュージカル/舞台の仕掛け人、マーベラス中山晴喜CEO

舞台『弱虫ペダル』以降のここ5年で、2.5次元は急激に伸びてきた

2018年12月21日 07時00分更新

YouTuber、VR、動画配信と、ネット上のエンターテインメントはますます多様になり、一方でオンラインでのチケット予約システムやSNSの普及によって、個人でもリアルなセミナーや勉強会を簡単に開催できるようになった。ユーザーによるイベント、ファンミーティング、同人誌即売会も無数に開催され、またそもそもデジタルによって表現の幅もより広がっている。本特集では、そういったいまのエンターテインメント、とくにライブエンターテインメントに注目し、その最前線を主要プレーヤーの関係者が語る。

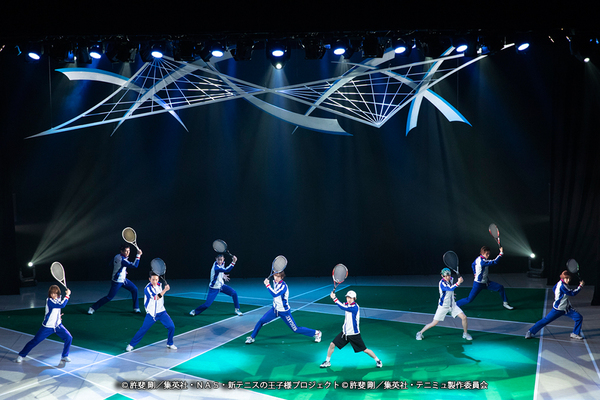

第1回は、漫画、アニメ、ゲームなど、2次元の作品を3次元に落とし込んだ、いわゆる“2.5次元ミュージカル/舞台”について。ミュージカル『テニスの王子様』に始まり、舞台『弱虫ペダル』、舞台『刀剣乱舞』、舞台『あんさんぶるスターズ!オン・ステージ』と、絢爛豪華なラインナップが広がるこの2.5次元の端緒を開き、ヒット興行を続出させているのが、株式会社マーベラスだ。

同社のCEOであり、2.5次元をビジネスとして確立させた中山晴喜氏に、2.5次元の現状や展望をうかがった。

株式会社マーベラス代表取締役会長兼社長CEO

大学卒業後、バンダイを経てセガに入社。キャラクター部でライセンス営業、TOY事業部で玩具マーケティング、プロモーションなどを担当。1997年、メディアミックスによる新しいエンターテイメントソフトウェアの創造を目指し、株式会社マーベラスエンターテイメント(現株式会社マーベラス)を設立。一般社団法人日本2.5次元ミュージカル協会理事。

2.5次元はミュージカル『テニスの王子様』から始まった

―― そもそも「2.5次元ミュージカル/舞台」は、どのような経緯で生まれたのでしょうか?

中山晴喜氏(以下、中山氏) 最初に生まれた2.5次元は、1993年初演のミュージカル『美少女戦士セーラームーン』とか、もっと言えば宝塚歌劇団の『ベルサイユのばら』(1974年初演)も発端と言えるのかもしれませんが、いま、一般的に言われている2.5次元の原点は、弊社が2003年に手がけたミュージカル『テニスの王子様』(テニミュ)です。

私が舞台作品を最初に手がけたのは、セガにいた時のゲーム『サクラ大戦』の舞台化というのがありますけれども、俳優が男性メインで、若い女性層に大きな人気を博している現在の2.5次元市場の原点となると、やはり『テニミュ』だと思います。

ただ、正直なところ、『テニミュ』以降は大きく広がることはなく、当初はそこだけの世界にとどまっていました。我々も試行錯誤して色々なものにチャレンジしていたのですが、なかなか追いつくようなものが出てきませんでした。

それが、2012年初演の舞台『弱虫ペダル』(ペダステ)あたりから、我々も、他社さんの演目でもスマッシュヒットが出始め、感覚的にはこの5年間くらいで、急激に伸びてきたと感じています。

―― 『テニミュ』以降ずっと試行錯誤されたとのことですが、大きく伸びたのは、『ペダステ』があったからでしょうか。それとも、『ペダステ』がなくとも、そのタイミングからいろいろなものが出てきたからでしょうか?

中山氏 もちろん『弱虫ペダル』の作品としての強さもありますが、伸びた要因はいくつかあります。まず1つ目として、演劇業界で2.5次元が徐々に注目されるようになってきたこと。2.5次元ではない、普通の演劇をやってきた演出家さんなど、いろいろな方が関わってくれるようになりました。作品のクオリティも高まって、一般の演劇ファンにも十分見応えのあるものになり、当初言われることもあった「2.5次元って、若い俳優の学芸会的なものなのでしょ?」というような見方が、払拭されるようになりました。

そして2つ目として、業界で注目され、活躍の場として認知されたことで、俳優の層が厚くなってきたということもあると思います。若い俳優さんが舞台でとなると、これまでは活躍の場があまり多くはありませんでした。やはりテレビが主流で、若手の男性俳優だったらまず仮面ライダーや戦隊シリーズに出演して、といった流れが中心で、舞台出身でスターになっていく方が、なかなか出てこなかったのではないでしょうか。

それが、城田 優さんが出てきたり、斎藤 工さんが出てきたりと、『テニミュ』出身の大スターが生まれるようになりました。同じ舞台俳優でも女性の場合だと、『アニー』を目指して小さい時から英才教育を受けた、宝塚を目指してステージママに育てられたという女性がたくさんいるんですよ。男性にはそういうものがあまりなかったんですが、その女性の『アニー』に該当するものの1つに『テニミュ』がなったことで、2.5次元がさらに盛り上がるようになってきました

ジュノン・スーパーボーイ・コンテストを受けて、そのあとは『テニミュ』に出て、城田 優さんを目指す、という感じですね。そこから瀬戸康史さんみたいに映画のほうに行くとか、古川雄大さんのような本格的なミュージカル俳優を目指すといった夢が描けるようになりましたから。

―― 確かに、『テニミュ』で世に出てきた若手俳優というのが、すごく増えてきた感じがあります。

中山氏 けれども、こうやって盛り上がってきたのは、何よりお客さまの力が強い。

劇場で演劇を観る人は、日本では人口の1%くらいしかいないと言われていました。一般の人はほとんど演劇を観に行かない。一部の人の趣味なわけです。テレビを観るというのとは違って、観劇というのは、結構レアな趣味でした。

それに加えて、若い方が観に行ける演目というのが、これまではあまりありませんでした。宝塚や歌舞伎は値段が高いのでなかなか観に行けない。観劇料1万円以上というのは、若い方にはなかなか手が出ないと思います。

そんなところに、我々が『テニミュ』を5,600円で始めて、若い女性たちにも劇場に来る習慣を作ってもらった。そして、友達から友達へと口コミで拡がっていった。動画配信の力もあったと思います。動画配信で観て、でも、それでは満足できなくなるわけですよ。スマートフォンやPCの画面の中で観ているだけではだめで、やはり生でなければということで、劇場に来てくださるようになった。そういうお客さまたちの力が大きいと思っています。

物販の売上比率が大きいのが特徴

―― ビジネスモデルとしてはどのようになっているんでしょうか?

中山氏 資金調達は製作委員会方式を採用していて、弊社だけで公演を行うことはまずありません。ただ、弊社は9割方の演目で“主幹事“となっています。

たとえば、ある作品を舞台化しようという話があった場合、まず我々マーベラスが舞台化についてのライセンスを著作権者より与えていただき、そこから委員会を組成していきます。著作権者にも委員会に入りませんかとアプローチしますが、著作権者以外にはDVD/BDの販売会社、最近では映像配信会社などにもお声がけします。そのように委員会を組成して各社から資金を集め、制作費や劇場代などを払い、最後にチケット入金などの収入を各社に分配します。アニメの製作委員会と同じような仕組みです。

―― 委員会は、基本的に2.5次元独自の製作委員会を作るのでしょうか。あるいは、アニメの製作委員会で舞台も手がけることはあるんでしょうか?

中山氏 アニメの製作委員会が、そのまま舞台にシフトするケースもなくはないのですが。アニメの座組みと舞台の座組みが全然違う場合が多いですね。

もっと厳密に言うと、アニメが先行している作品では、舞台化権が原著作権のほうからライセンスされる場合と、アニメ版権からライセンスされる場合という違いもあります。

―― 実際の制作現場における御社の役割はどのようなものなのでしょうか?

中山氏 劇場を押さえるのはほぼ弊社です。演出家や俳優との交渉、基本的なキャスティングも全部弊社が行いますし、音響や照明についても制作会社に細かく指定します。もちろん、演目によっては制作会社に大きく仕切っていただくこともあります。

―― 具体的にはどのようなところから始めるのでしょうか?

この作品で舞台をやるなら、こういった俳優たちを集めて、こういった規模が適正だというのを、まず最初に我々が試算します。ここが我々の大きなノウハウです。この規模なら制作費はいくらまでかけられるかを見積もって、その中で作っていきます。

どうしても変えられないのは劇場の使用料で、あとはどういった舞台装置や大道具を使うか、映像収録のカメラを7カメにするのか9カメにするのか。もっと細かいこと含め、さまざまなことを勘案しながら制作しています

規模感を見誤って制作費を大きく取り過ぎてもよくないし、一方で少ない制作費で作ってしまうと、いいものが作れなくなってしまいます。たとえば、本来ならプロジェクションマッピングを使うべきだけれども使えなかった、とかですね。ここを間違えると、だいたい失敗してしまいます。

見えないものを見てもらうのが演劇の醍醐味

―― いろいろと競合も出てきていると思います。改めて御社の強味を挙げるとすれば、どのようなものでしょうか。

中山氏 それは、やはり舞台化に最適な原作を見極める力と、もうひとつは舞台のクオリティの高さだと思います。まず、原作に頼りすぎたり、あるいは演者に頼りすぎたりというような舞台は絶対に作りません。それでは継続しない。2回目、3回目と公演したときに、お客さまが「あれはもういいか」となってしまいます。

2.5次元というと、以前は『テニミュ』を年に3回観に行っていたのが、いまは演目数がものすごく増えていますから、お客さまは当然観るものを選ぶわけです。そして選んでいただくためには、「マーベラスがやっているなら大丈夫だよね」と言っていただけるようなクオリティを保たなければなりません。

―― 2.5次元の場合はなんらかの原作がありますが、その原作との距離感も気になります。

中山氏 とにかく心がけているのは、「原作を知らないお客さまが観ても、面白い舞台を作る」ということです。さらには、「原作を知らない人が観ても面白いけれども、原作を知っている人が観たらもっと面白い」という舞台にしなければなりません。

俳優がある台詞を話していて、普通の内容なのに、多くのお客さまが笑っている。でも原作を知らないお客さまには、全然面白くなくて、蚊帳の外に置かれたように感じてしまう。裏設定とかがあるんだと思うんですけれども、そういうのはダメだと思います。あまりにもコアなファンに寄りすぎている。

一方で、マスな方向だけを意識して作ると、コアなファンからお叱りを受けてしまいます。「何であのシーンを入れなかったんだ!」とか。例えば、原作ファンの間では、あそこで殴るシーンはすごくいいシーンで有名なのに、舞台の中ではそこは殴らなかった、とするじゃないですか。そうするとコアなファンの方たちは離れてしいます。

―― それは、原作の勘所をちゃんと押さえるということだと思いますが、作り手が原作を深く把握している方が手がける必要がありますよね。

中山氏 その通りです。ですから、本当にその演目を作りたいと思っているスタッフが手がけています。『ペダステ』が、まさにそうでした。当時20代で、弊社に入って5年目くらいの若手スタッフが、『週刊少年チャンピオン』で連載しているのを見つけてきて、絶対にこれを舞台にしたいですと言ってきたんです。そもそも自転車を舞台でどう表現するの? というのに対しても、本人が何人もの演出家と相談して、ハンドルだけを持って、光と音で走っている感じを出す演出でやろうと。あまりにも熱量がすごかったので、全部任せたんです。じゃあ権利も自分で取得してきたら? とか。

―― 最初にその企画を持ってこられたときには、無理だと思いませんでしたか?

中山氏 思いましたよ。思ったんですが、『テニスの王子様』をやろうとしたときも、無理だと周囲に言われましたからね。「どうするんですか? 舞台にコート作って、そこでテニスやるんですか?」と(笑)。

演劇で重要だと思うことは、お客さまに想像させることなんですよ。テレビみたいに全部を見せてしまうのではなくて、見えないものを見ていただくというのが、演劇の醍醐味です。3分の1くらいはお客さまの想像の中にあって、逆にそれがない演劇は面白くない。そして、『テニスの王子様』でできたんだから、これもチャレンジしてみるかと。

広がるファン層と新しい試み

―― その結果、いまでは、お台場に行くと、『弱虫ペダル』のコスプレした女の子達が、舞台でやっていたように自転車のハンドルだけを持って、写真を撮っています。それが当たり前になった感じはあります。2.5次元のお客さまの層には変化はあるでしょうか。

中山氏 いまはすごくファン層が広がっていて、アニメのファンはもちろんですが、ゲームから入ってくる方もいます。演目によっては年齢層に拡がりが出てきました。普段は歌舞伎や宝塚を観ていているお客さまが、舞台『刀剣乱舞』(刀ステ)だけは2.5次元で観るとか。一方で、ゲーム原作のアイドルものである『あんさんぶるスターズ! オン・ステージ』は年齢層が低く、高校生や大学生が多くなっています。うちわを作ってペンライトを持って、演劇というよりアイドルのライブのようなノリで楽しまれています。

―― 最近実施された新しい取り組みはありますか?

中山氏 2017年に、『刀ステ』の小田原城公演というものをやりました。小田原城に特設ステージを設け、プロジェクションマッピングも効果的に使用した、一夜限りのスペシャル公演として実施しました。1,000人限定の1時間ほどの公演で、これは今までにない試みでしたね。

―― 1,000人限定の公演で制作費を回収できるのですか?

中山氏 公演だけでは赤字ですが、配信も含めればそうでもありません。たとえば、舞台と映画館をリアルタイムでつないだライブビューイングを、『刀ステ』の千秋楽公演で実施すると、海外含めて映画館に5万人入りますから。

―― ほかの取り組みはどうでしょうか。

中山氏 ミュージカル『青春―AOHARU―鉄道』という作品では“青春2.5切符ツアー”と題して、舞台公演に観光イベントをパッケージした企画を行いました。舞台を観ていただいた翌日にバスツアーで鉄道スポットを見学し、お昼ご飯の時には出演キャストによるトークショーを楽しんでいただきました。ほかにも、海外での上映会など、新しい取り組みは次々と始めています。

2.5次元が目指すところは?

―― 将来を見すえて、今後はどういった展開をお考えでしょうか。

中山氏 層を広げるという意味では、男性に楽しんでもらえる公演やインバウンド向けを考えています。

―― 現状は、男性のお客さまは少ないんですね。

中山氏 過去にチャレンジしたもので、男性のお客さまが比較的多くて好評だったのが、『VISUALIVE「ペルソナ4」』です。原作のゲーム『ペルソナ4』も男性ファンが多いのですが、その世界観を舞台上で、ライブエンターテインメントとして再現しました。これは大変好評だったので、男性に向けたそういった舞台は、今後もチャレンジしていきたいと考えています。

―― これから、2.5次元はどこまで行くのでしょうか?

中山氏 これからを考えるうえで、いま一番の課題は、劇場問題です。劇場がとにかく足りない。東京オリンピックに向けた再開発ということもありますが、新しくオープンした劇場よりも、なくなった劇場のほうが多いのではないでしょうか。それに対して、2.5次元の演目数は増えていますから、なかなか劇場が押さえられません。

―― 自社でお作りになるというのは?

中山氏 真剣に考えたこともありますが、劇場単体ではなかなか採算を取ることが難しい。

―― 小田原城ではないですが、いままでの劇場とは違うところで公演されるとか。

中山氏 そうですね。実は今年、明治座でも公演を行わせていただきました。このような伝統ある劇場で公演を行えたのは、2.5次元が認められたということで、今まで使えていなかった劇場での公演を、これからも実施していきたいと考えています。

あとは、いかに早く原作の権利を取得して、劇場を早く押さえるかということです。

―― 最後に、ライブエンターテイメントを手掛ける魅力とは何でしょうか?

中山氏 ゲーム作りも舞台作りも行う弊社のように、デジタルとアナログの両方のコンテンツを手がけている企業は少ないと思います。そんな環境を経験して思うのは、ゲームと演劇の作り方は真逆だということです。

―― と言いますと?

中山氏 ゲームは何回でもリセットできるので、ユーザーは自分にとっての正解を求めて同じゲームを何回も楽しみます。作り手もそれを想定してゲームを作ります。一方、演劇はそれができません。なぜなら、同じ演目を10日間やっても、毎回違うものになってしまうから。演者のテンションで演じ方も演目の尺(上演時間)も変わりますので、お客さまは毎日観ても、同じ体験をするとは限りません。

―― 確かに逆になりますね。

中山氏 そして、デジタルを手掛ければ手掛けるほど、逆にライブエンターテインメントといったアナログのものに触れたくなります。いまはデジタルとアナログの両方が、モチベーションを高めるという意味で相乗効果を生んでいると感じています。

舞台を作るのは正直大変なことも多いのですが、超満員の公演の千秋楽で、演者がスタンディングオベーションを受けているのを見ると、舞台作りの苦労は全部吹き飛びますね。

この連載の記事

-

プログラミング+

ライブエンターテインメントの最前線<目次> - この連載の一覧へ