「日本の企業は、世界で一番、データ保護への対応が遅れていると確信した」古舘社長

データ保護ソフトのヴィーム、日本企業の課題に即した戦略を語る

2018年02月28日 07時00分更新

データ保護ソフトウェアを提供するヴィーム・ソフトウェア(Veeam Software)が2018年2月27日、日本市場における事業戦略説明会を開催した。昨年12月に日本法人社長に就任した古舘正清氏は、「2023年には日本におけるデータ保護ソフトウェアのナンバーワンベンダーを目指す」と語った。

営業組織の強化などで日本のエンタープライズ企業にも浸透を図る

2006年設立のヴィーム・ソフトウェアは、バックアップとレプリケーションを行うデータ保護ツール、および監視ツールの開発を行うソフトウェアベンダー。スイスに本社を持ち、グローバルで約3000人の社員を擁する。Fortune 500企業の74%が同社製品を導入しており、ユーザー数はグローバルで40万ユーザーに及ぶ。

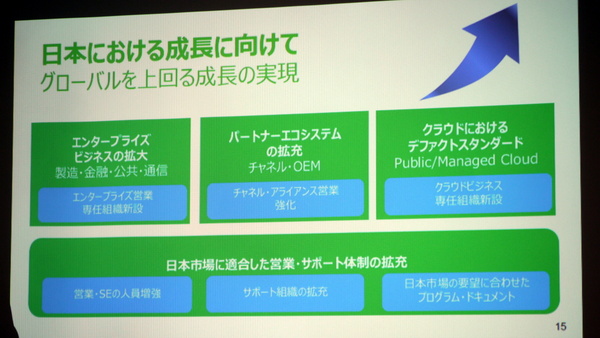

ヴィーム・ソフトウェア日本法人は、設立からまだ3年目。古舘氏は、日本法人の営業体制強化や日本市場への浸透を通じて「グローバルを上回る成長を目指す」と語る。

具体的には、エンタープライズ営業の専任組織を新設し、製造/金融/公共/通信などの業種を中心にエンタープライズビジネスを拡大する。また、チャネル/アライアンス営業の強化を通じてパートナーエコシステムを拡充していくほか、クラウドビジネスの専任組織も新設し、「クラウドにおけるデータ保護プラットフォームのデファクトスタンダード化を目指す」とする。加えて、日本市場特有の要望に合わせた営業やサポート組織の拡充、プログラムやドキュメント提供も行う。

「ヴィーム・ソフトウェアの製品を安心して利用してもらうための環境を作り、わたし自身もトップ企業に対して、直接営業活動に取り組む。さらに、本社には日本市場の特殊性を理解してもらい、日本市場への積極的な投資を進めていく。こうした取り組みを通じて、日本企業のデータ保護の課題を解決していきたい」(古舘氏)

古舘氏は、ヴィーム製品がFortune 500企業へも浸透していることに触れ、日本市場においても「トップ企業にVeeam Softwareのプラットフォームを広げていきたい」とも述べた。

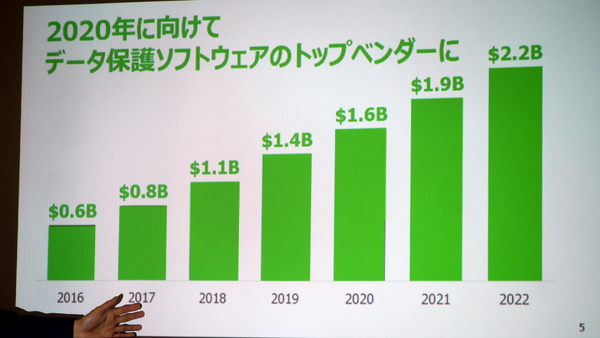

「データ保護市場は成熟した市場。だが、ヴィーム・ソフトウェアは設立以来、右肩上がりで成長を続けており、2017年の売上高は前年比36%増だった。2017年の8億ドルから2020年には16億ドルへの売上拡大を目標としており、データ保護ソフトウェアのトップベンダーを目指す」(古舘氏)

バックアップはしていても、リストアできない企業が40%

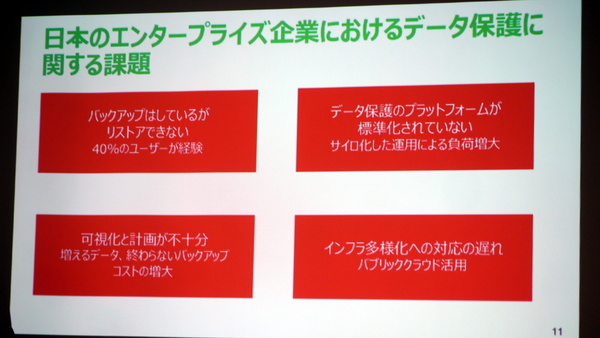

古舘氏は、社長就任から3カ月の間に200社の顧客やパートナーを訪問した結果、メガバンクや大手製造業といった日本企業が、データ保護に関して「多くの問題を抱えていることがわかった」と語った。

2011年3月の東日本大震災以降、日本ではバックアップに対する関心が高まり、バックアップソリューションの導入が相次いだ経緯がある。そのため、バックアップについては“解決済み”という印象も持たれているが、実際には多くの課題が残っているという。

「たとえば、バックアップはしているものの、リストアに失敗するユーザーが多いという課題がある。システムが停止するとシステムを復旧できない、つまりデータ保護のアベイラビリティに課題がある。実際、リストアできないユーザーは40%にも達しており、リストアのためのテストを行っていない企業も多い。さらに、データ保護のプラットフォームが標準化されておらず、サイロ化した運用による負荷の増大が問題となっている」(古舘氏)

加えて、ストレージの可視化ができておらずストレージ拡大計画が不十分だったり、バックアップデータを蓄積し続けた結果コストが増大したり、インフラの多様化への対応が遅れていたりするという課題も指摘した。

「日本の企業は、世界で一番、データ保護への対応が遅れていると確信した」(古舘氏)

ヴィームの国際調査によると、「予期しないダウンタイムがある」企業は66%、「IT管理者とユーザーの期待値にギャップがあると感じている」企業は82%、「データ保護やデータ対策に満足していない」企業は80%に達する。さらに、エンタープライズ企業におけるダウンタイム発生の年間平均コストは25億円で、前年比で36%増となっている。「日本企業でも同じ状況だ」と古舘氏は語る。

「わたし自身も、ヴィーム・ソフトウェアの役割は『バックアップ』という理解でいた。だが、話を聞くと『アベイラビリティを高めるソリューション(ベンダー)』という理解が正しい。われわれの取り組みで、日本企業のアベイラビリティを高めることができるのではないかと考えている」(古舘氏)

新製品のDRオーケストレーションエンジンなど3つを発表

今回の事業戦略説明会に合わせ、ヴィームでは3つの発表を行った。

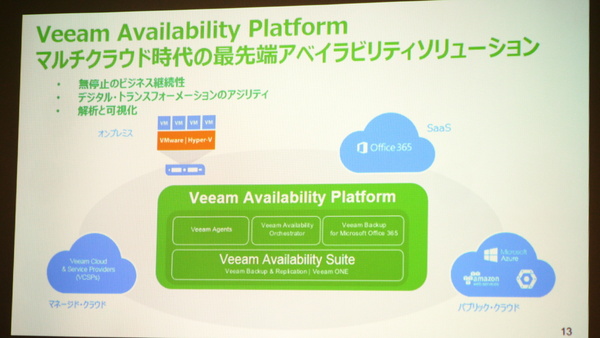

1つめは、今年1月のN2WS社買収である。同社はAWS向けのデータ保護ソリューションプロバイダーであり、ヴィームでは今後、N2WSのソリューションを「Veeam Availability Platform」に統合していく。

2つめは、AIXおよびSolarisのサポートだ。これについてはCristie Softwareから技術ライセンスを受け、今年中にもソリューション提供を開始するという。Veeam Software 上級ディレクターのアサンガ・ワニガタンガ氏は、「単一のプラットフォーム、単一の管理ツールで、仮想環境だけでなく物理環境にも対応できるようにするのが目的」だと語った。

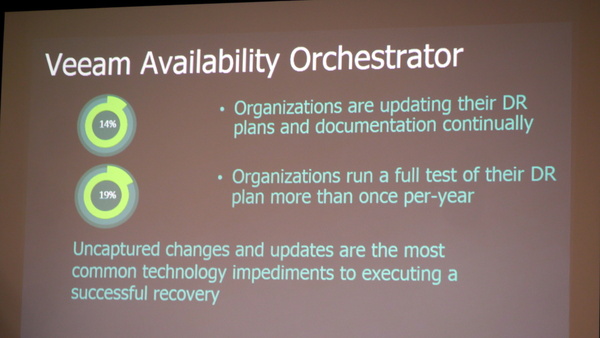

そして3つめが、「Veeam Availability Orchestrator」の提供だ。これは、「Veeam Backup & Replication」におけるレプリケーション機能中のDRオーケストレーションエンジンとなるもので、DR計画の作成からテスト、実行、ドキュメント生成の全体にわたる自動化を実現。DRにかかる時間とコスト、労力を削減し、戦略立案を容易にする。

「(Veeam Availability Orchestratorは)DRまで対応した初めての製品であり、運用の自動化を可能にする。今後は、たとえばランサムウェアの攻撃が発生し、エンドポイントでこれを発見したら、自動的に脅威を削除したうえで、データを元の状態に自動リストアできるような環境を目指す」(ワニガタンガ氏)

さらにワニガタンガ氏は、Veeam Availability Platformはオンプレミス/マネージドクラウド/パブリッククラウド/SaaSといった、さまざまなシステムの中心にあり、「スイスのような中立な役割を果たしていくことになる」と述べた。