前回に引き続き、今回もRyzenの話だ。今回は、2017年2月5日~9日にかけてサンフランシスコで開催されたISSCC 2017におけるAMDの発表資料を元に、Ryzenの内部構造、主に回路的な工夫について解説しよう。

このうちいくつかの項目については、連載372回で説明したHotChipの内容とやや被ることをあらかじめお断りしておく。

FPUの改良で消費電力を15%改善

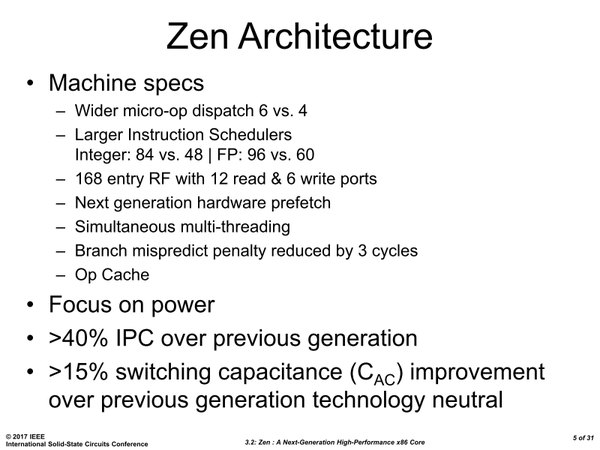

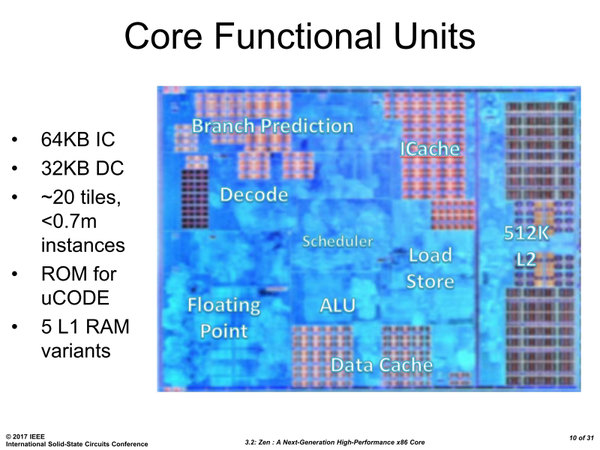

まず下の画像が基本的な要件である。x86命令レベルでは1サイクルあたり4命令のデコード構造だが、内部のmicro-opレベルでは1サイクルあたり6命令の処理が可能とされる。

これにあわせて、Register File(演算の際に利用するレジスタの物理的な格納場所)の数もExcavator比で大幅に増やされている。またキャッシュ/メモリーに対するロード/ストアーのバッファも合計168エントリー装備され、リード 12/ライト 6の処理ポートが搭載されるという重厚な構成である。

このあたりまではHotChipsの説明とそう変わらないのだが、追加されたのは消費電力に関わる部分だ。IPCを40%以上改善するとともに、スイッチングの容量(≒スイッチングに要する電力)を15%以上改善する、としている。これを実現するための特徴として、以下の特徴が示されている。

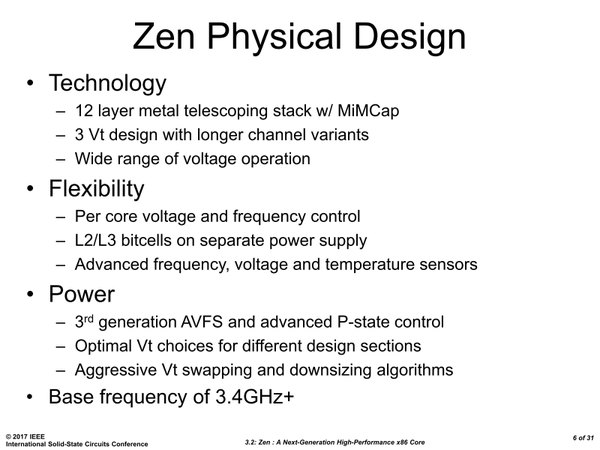

- MiMCapを採用(これは後述)

- 内部は3種類の電圧供給とする

- コア毎と2次/3次ャッシュは電圧プレーンを分離する(つまりコアとあわせると1つのCore Complexに5種類の電源プレーンが存在する)

- 第3世代のAVFS(Adaptive Voltage Frequency Scaling)を採用する

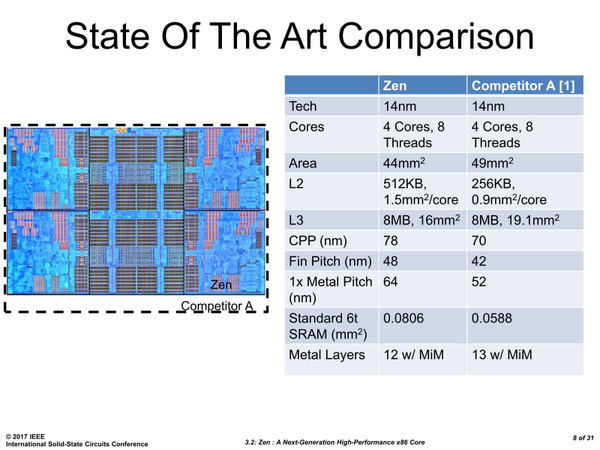

まず、コア(4コア+8MB 3次キャッシュ)の構成を、インテルのおそらくはSkylake世代と比較したと思われる数字がこちら。

同じ4コア/8スレッドであるが、2次キャッシュはSkylake比で倍の容量なのに、全体としてはRyzenの方がエリアサイズが小さく収まっている。

実際に比較すると、Fin Pitch(FinFETのFinの間隔)は48nm vs 42nm、CPP(Contacted Poly Pitch)は78nm vs 70nmということで、トランジスタの最小サイズはZenの方が27%ほど大きくなる。

そもそも昨今では、14nmプロセスと言いつつも、実際には14nmの寸法になっている部分は1つもない。その代わりにFin Pitch(プレナー型トランジスタの場合はTransistor Pitchなどとも呼ぶ)とCPPを使ってプロセスの大きさを判断することが普通だ。

これに関しては以下の経験則(ASML Formula:ASMLの法則)がある。

ノードサイズ=0.14×(CPHP×MMHP)^0.67

CPHPはCPPの半分、MMHPはFinPitchの半分をそれぞれ示す値で、上の数字を使うとRyzen(GlobalFoundriesの14LPP)は13.70nm、Skylake(インテルの14nm)は11.66nm相当になる。

要するにインテルの方が攻めたプロセスを利用しているわけで、同じ回路サイズならばRyzenの方がエリアサイズが大きくなるはずであるが、これを小さくまとめることができた、というのがRyzenの特徴である。

理由の一端は、FPU回りにある。Ryzenでは512bit幅のAVX-512をサポートしない。

正確に言えばこれが実装されているのはXeon PhiとSkylake-EP/EXというXeon向けのコアのみで、デスクトップ向けのSkylakeやKabylakeでは無効化されているが、無効化されているだけで回路としては存在する。

結果、例えばAVXレジスタの量は4倍に増えている。初代のAVXレジスタは、SSE用のXMM0~XMM15という16個のレジスタ(128bit幅)を256bit幅に拡張したYMM0~YMM15が用意されるが、AVX512用にはこれをさらに512bit幅にするとともに、数を倍にしたZMM0~ZMM31が用意される。このスペースは馬鹿にならない。

当然FPUも倍の数が必要になるし、512bit幅のデータのロード/セーブを行なうために、ロード/ストアーユニットはRyzenの2倍にあたる4基が搭載される。当然データバスの幅もそれだけ確保しなければならない。

こうして考えていくと、AVX512を搭載するためのコストはけっこう高いものになる。実際AMD CTOのMark Papermaster氏が、質疑応答の中で明確に答えてくれた。

「AVX512の搭載は当初から考えていなかった。理由は2つある。1つはコストが高くつくことだ。もう1つは、もしそこまで浮動小数点演算性能が必要なら、我々は良いGPUを持っているから、こちらを使えば済む」

このあたりの割り切りも、小さなダイエリアの実現に貢献していると思われる。

この連載の記事

-

第781回

PC

Lunar LakeのGPU動作周波数はおよそ1.65GHz インテル CPUロードマップ -

第780回

PC

Lunar Lakeに搭載される正体不明のメモリーサイドキャッシュ インテル CPUロードマップ -

第779回

PC

Lunar LakeではEコアの「Skymont」でもAI処理を実行するようになった インテル CPUロードマップ -

第778回

PC

Lunar LakeではPコアのハイパースレッディングを廃止 インテル CPUロードマップ -

第777回

PC

Lunar Lakeはウェハー1枚からMeteor Lakeの半分しか取れない インテル CPUロードマップ -

第776回

PC

COMPUTEXで判明したZen 5以降のプロセッサー戦略 AMD CPU/GPUロードマップ -

第775回

PC

安定した転送速度を確保できたSCSI 消え去ったI/F史 -

第774回

PC

日本の半導体メーカーが開発協力に名乗りを上げた次世代Esperanto ET-SoC AIプロセッサーの昨今 -

第773回

PC

Sound Blasterが普及に大きく貢献したGame Port 消え去ったI/F史 -

第772回

PC

スーパーコンピューターの系譜 本格稼働で大きく性能を伸ばしたAuroraだが世界一には届かなかった -

第771回

PC

277もの特許を使用して標準化した高速シリアルバスIEEE 1394 消え去ったI/F史 - この連載の一覧へ